我们需知的地震与海啸知识

2025年6月27日

陈玉葆 陈维洵

暑假将至,家长们可能计划带子女外游。要有个愉快安全的旅程,掌握备灾避险知识是其中重要的一环。地震与海啸属地质有关的自然灾害,这里我们跟大家分享其三大知识范畴,包括地震与海啸风险、可预测性、备灾防灾及应对措施。

1. 地震海啸风险

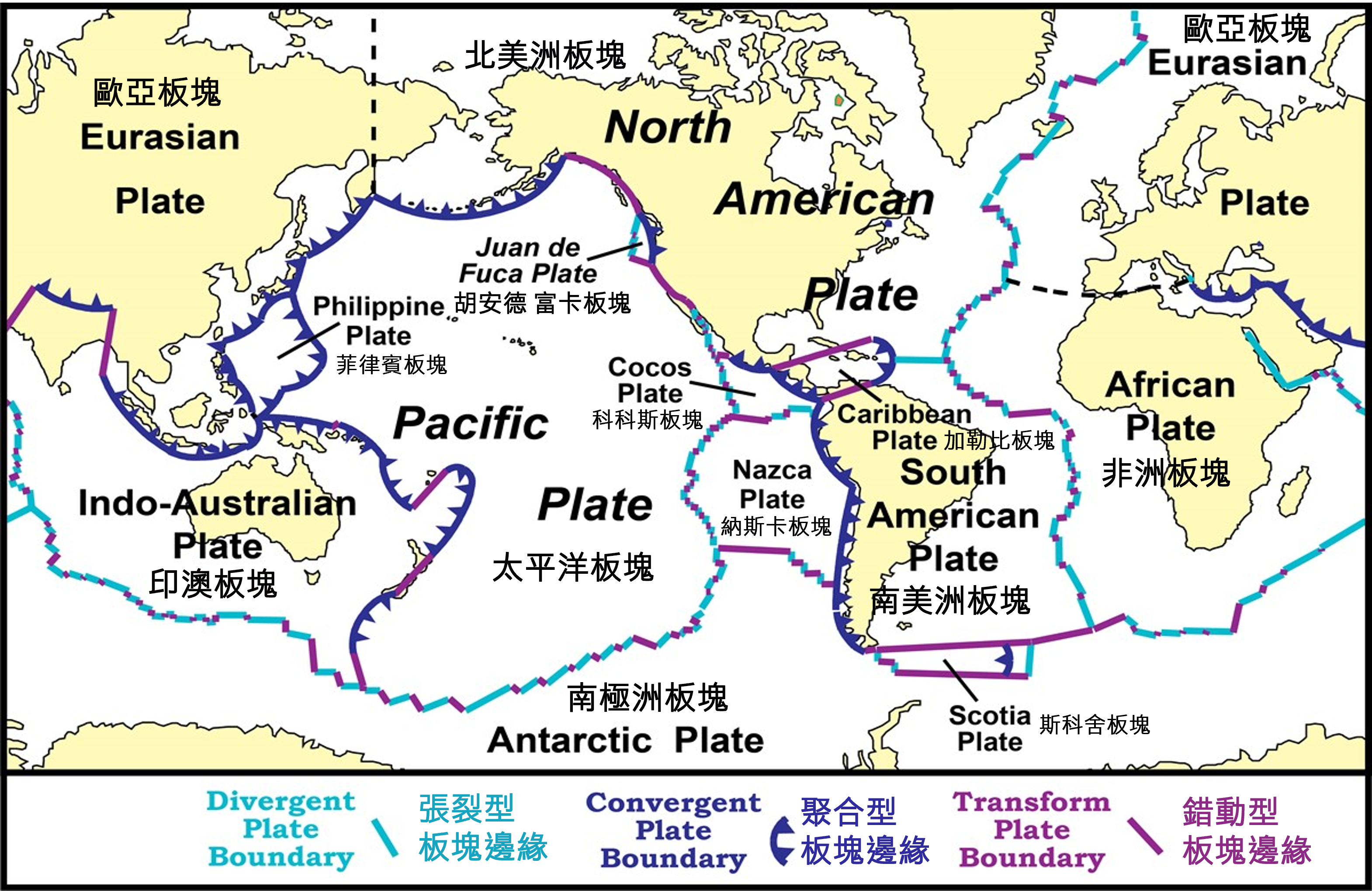

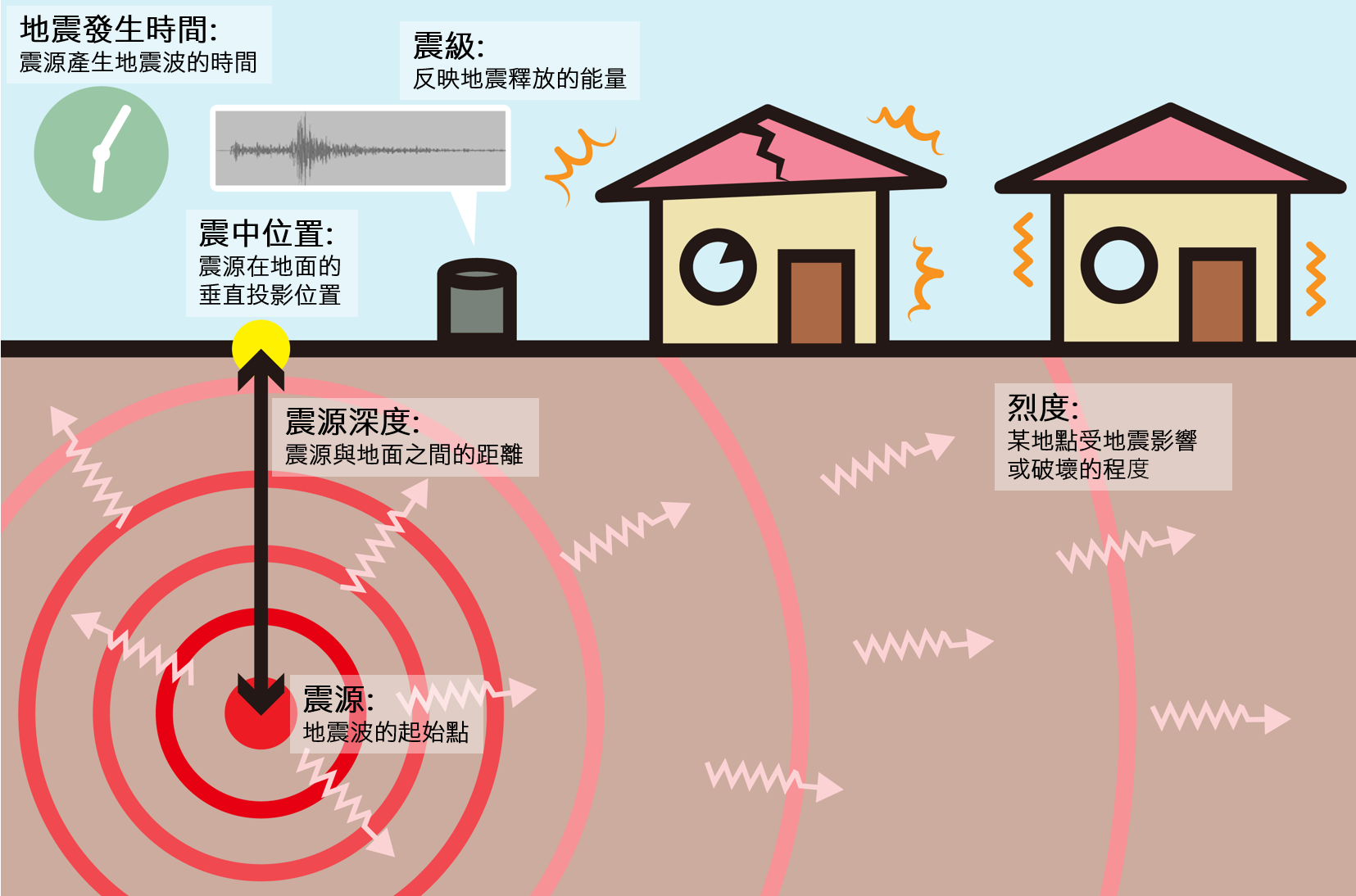

地震是由板块运动所引致,而板块包含了地壳和部分上地幔层,这些大小形状不一的板块组成了地球表面(图1)。大地震通常发生于板块边缘,但这并不代表板块以内的地区不会发生地震,部分的地震发生于板块内部的活跃断层,其出现与断层的规模、地质构造、应力累积程度等因素有关。近板块边缘地区发生地震的频率亦比位于板块以内的地区为高。因此,如在太平洋地区横跨所罗门群岛、菲律宾、日本及北美洲等一带的环太平洋地震带(又称火环带),地震活动颇为频繁。

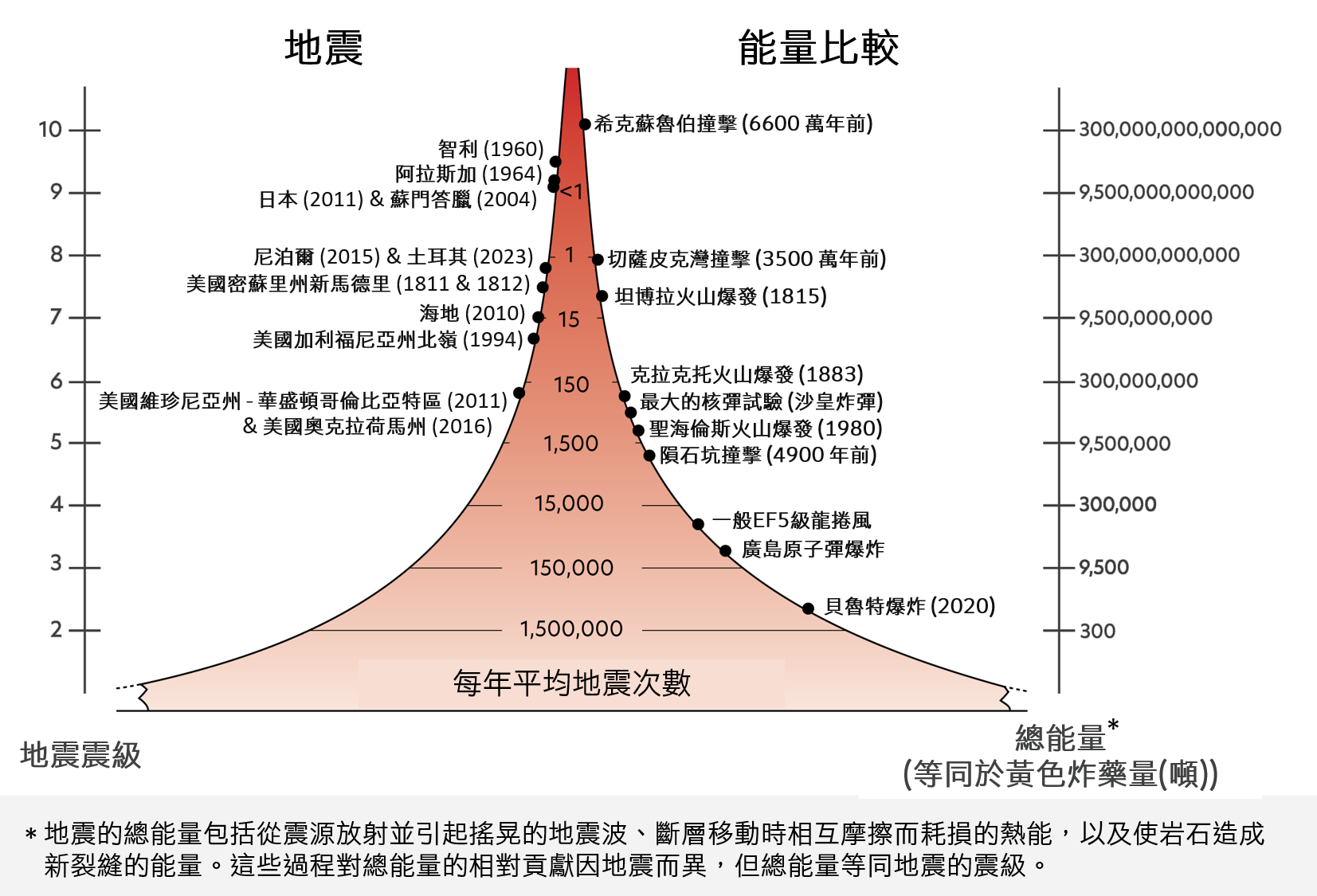

事实上,地震在世界某处每天都有发生。地震发生的频率随震级增加而降低(图2)。根据长期历史记录,全球平均每年发生5.0级或以上的地震次数约为1,500至2,000次,而6.0级强震或以上震级则一般有150至200次。至于震级达9级或以上的巨大地震,则属罕见事件,平均每年发生次数少于一次。

根据过往发生地震的历史记录,地震学家不时会以机会率来表达在一个区域范围及特定时间内,发生特定震级地震的可能性。如讨论的区域范围愈大,机会率就自然会愈高。同样道理,如复盖的时间段愈长,机会率亦会较高。而「重现期」是一个统计学的概念[3、4],是根据统计预设分布模型,估算某一个区域范围发生特定震级地震后,再次发生相同震级地震的平均相隔时间。过了重现期的时段并不代表地震必定会即将发生,亦有可能少于重现期的时间间隔发生。

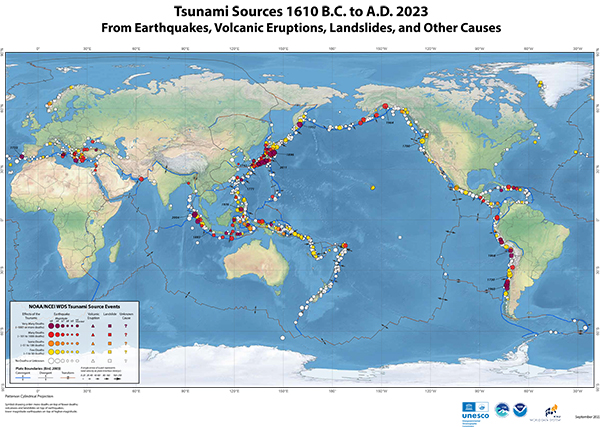

约八成的海啸源于海底大地震,其他可能引发海啸的扰动还包括岸上山崩、海底滑坡、火山爆发,甚至陨石撞击等非地震型海啸(图3)。太平洋是全球最多海啸发生的地方,占全球约七成。海啸波会受到岛屿遮挡及衍射作用影响,因此在太平洋产生的海啸进入南中国海后普遍会减弱。至于其波高则受多种因素影响,包括地震震级、震中位置、震源深度、断层的破裂范围、位移量、以及断层的走向、倾角与位移方向(即震源机制)。

2. 地震海啸可以预测吗?

以现今科技,地震学家还未能预测地震确实发生的时间、震源位置及震级[6、7、8]。地震学家只能根据某个地方过去的地震事件、地球物理、地球化学和地质等观测数据,计算出该处在一段年期内发生某个震级或以上的地震的机率和估计未来可能发生大地震的位置及震级上限。

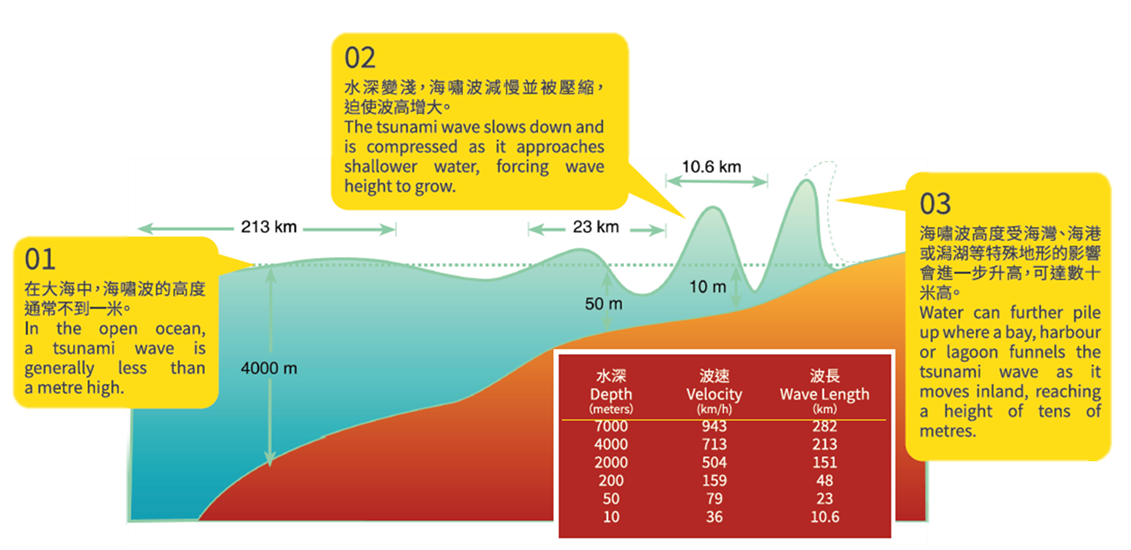

若海啸是由海底或近岸地震所引发,在地震发生后,我们可根据震源位置、震级和震源机制等资料,利用电脑数值模拟预测海啸波的传播时间(走时)及海啸波高。但对于上文提到的非地震型海啸,预测则相对困难。海啸传播速度跟海水深度有关,在5000米深海处,传播速度约为每小时800公里(相当于国际民航客机航行的速度)。当海啸波由深水传向浅水区时,速度会减慢,波长被压缩,令波高明显上升(图5)。

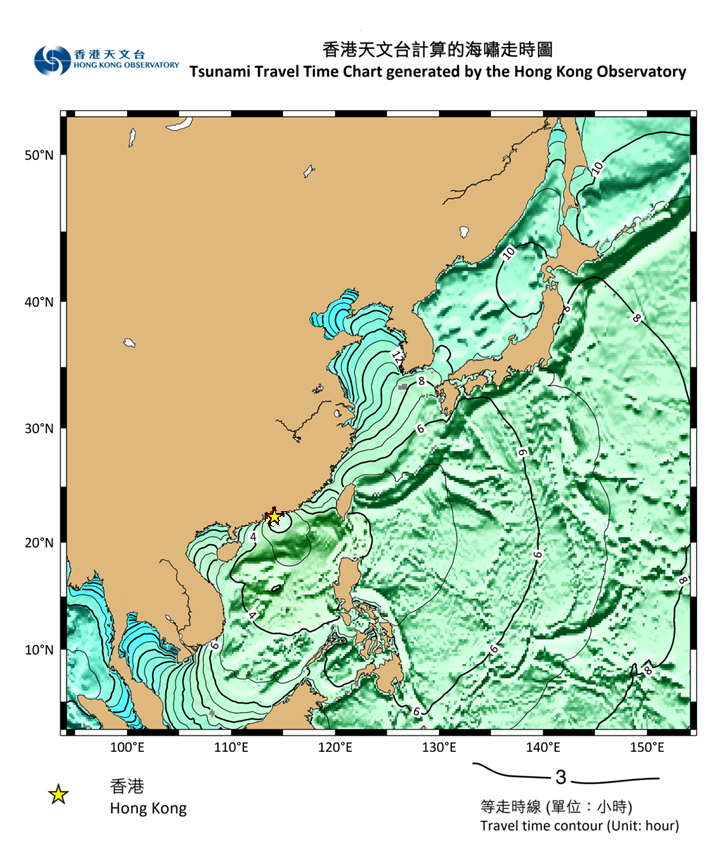

虽然较准确的海啸波走时需要在得到地震参数后才能运算,但由于海啸波在深海大洋中的传播速度相似,向外扩散与从外抵达香港所需的时间相若,因此可预先粗略估算海啸波从海中任何一点到香港大概所需的传播时间。万一发生海啸,可在图6的海啸走时图点上海啸源的位置,再从等走时线上粗略估计海啸的第一波到达香港的时间。海啸波会以一连串的波浪呈现,每5至60分钟再次出现,直至能量完全衰减。

3. 备灾防灾措施及应对地震海啸

出发到外地前应先了解目的地的灾害风险,透过查阅当地官方机构的灾害预测和警告,以及下载当地灾害相关的手机应用程式(包括地震、海啸和天气资讯等),以掌握当地的最新情况 (例如日本[11]),还有记下当地求助的电话号码,了解政府的灾害预警系统、疏散指引及避灾安排等。到埗后尽可能熟悉紧急逃离路线与避灾场所位置。

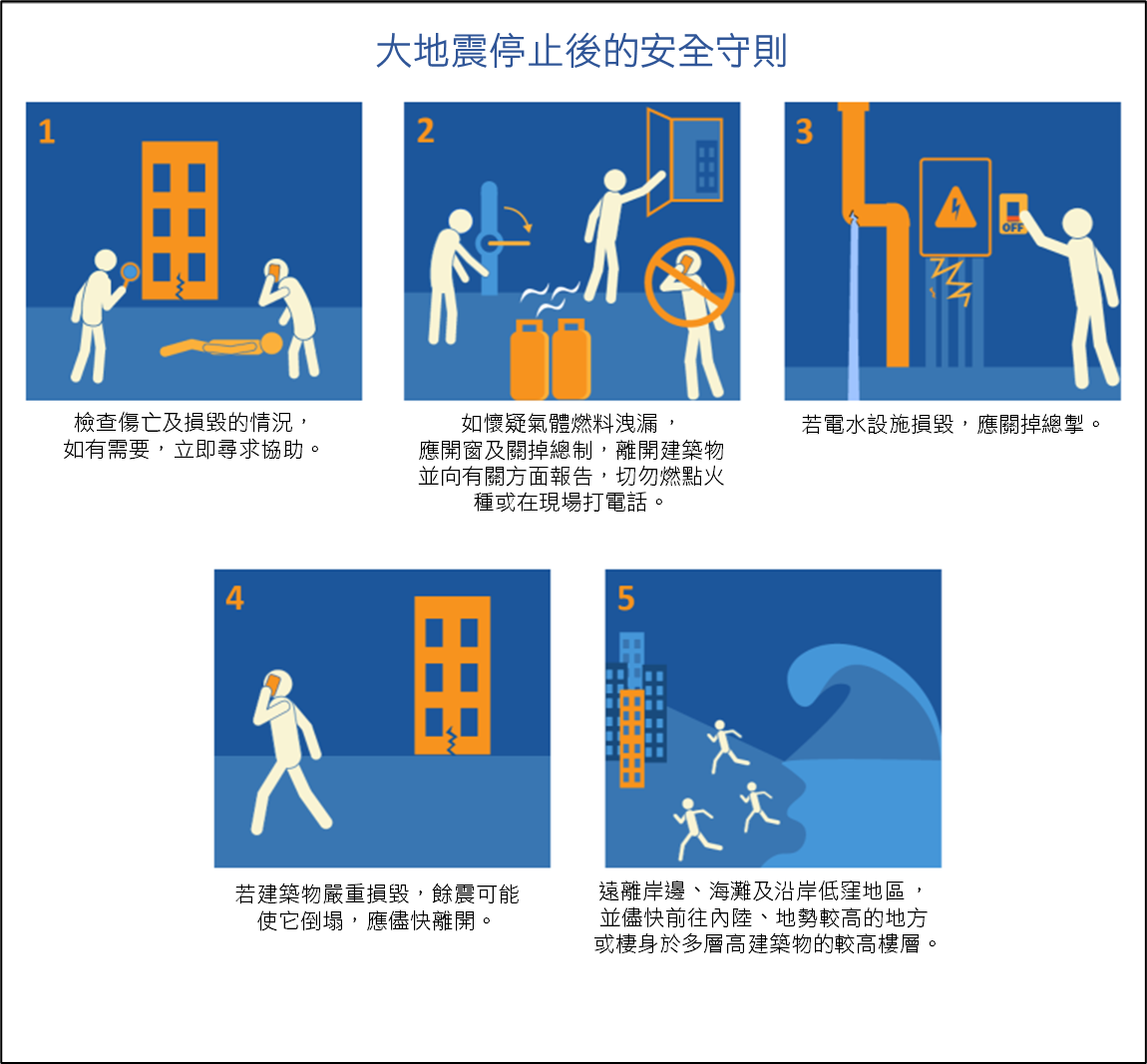

发生大地震时(图7),要立刻趴下、掩护及稳住,远离窗户或悬挂物等危险物品,保持镇定,避免奔跑、搭乘电梯或跳楼。如在车上,应安全停车,留在车内直至地震结束。地震过后(图8)须确保人身安全,检查环境,防范次生灾害,配合当地指引。

万一遇到以下海啸的前兆现象,应尽快远离岸边或浅水水域,前往内陆或高地。在陆上靠近岸边的人士,应前往高处或结构稳固的建筑物上层(三楼以上)暂避,不要等待海啸警告才行动:

• 在海边感受到地震引致的强烈震动

• 海水突然异常后退,并露出海床

• 海边出现异常增水,并向陆地移动(高于平常潮水高度)

• 看见海上出现异常的漩涡或听到来自海洋的异常声音

海啸可能反复来袭,因此警报未解除前应远离海边(图9)。官方警报一般会透过电台、手机短讯、户外广播、电视或电话通知等多种渠道发布。若已被海啸波及,紧抓固定物(如大树、栏杆)或爬上大型漂浮物自保。如处于低风险地区,应遵守官方指引,避免自行活动。海啸发生后,仍需持续警惕,不可松懈,并注意环境安全,避免涉水、接近倒塌电线或积水区[12]。

总括而言,地震发生的时间、地点与震级皆不可预测,但我们能做到的是:不恐慌、掌握有关知识及资讯、做好防灾准备、懂得应对灾害。

参考资料:

[1] 美国国家公园管理局 (U.S. National Park Service): Evidence of Plate Motions [只有英文版本]

[2] EarthScope Consortium: “How Often Do Earthquakes Occur?” (2025年4月14日更新) [只有英文版本]

[3] 香港天文台教育资源网页:重现期:「N年一遇」?

[4] 美国地质调查局 (USGS) : Earthquake Hazards Program [只有英文版本]

[5] 国际海啸资讯中心 (ITIC) : “Global and Regional Hazard Maps”[只有英文版本]

[6] 日本气象厅长官解说有关地震预测的影片 [只有日语版配有英文字幕]

[7] 美国地质调查局 (USGS): “Can You Predict Earthquakes?” [只有英文版本]

[8] 香港天文台教育资源网页:「地震可以预测吗?」

[9] 香港天文台教育资源网页:「如何解读地震参数?」

[10] 国际海啸资讯中心 (ITIC): “Tsunami Wave Characteristics” [只有英文版本]

[11] 日本政府观光局网页

[12] 香港红十字会:防灾知识