重现期:「N年一遇」?

重现期:「N年一遇」?

黄逸隽

2022年4月

有时,一些极端天气事件,大家或许会听到「N年一遇」这样的形容,究竟是否真的每隔N年就会遇到一次呢?

重现期是甚么?

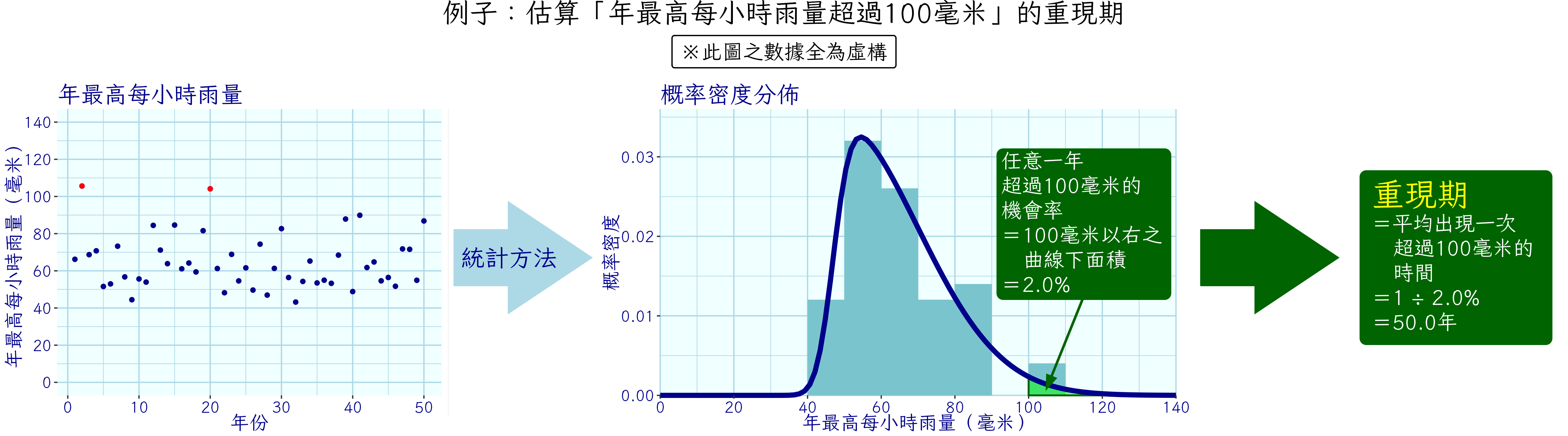

这个数字「N」其实是一个叫「重现期」(又名「回归期」)的统计概念。重现期的计算方法就如下图(图一)所示:首先从已有的数据中,用统计方法估算出某事件在一段时间之中发生的机会率(发生率,μ),取其倒数(1 ÷ μ),就可以得知平均相隔多少时间会发生一次该事件,这就是重现期。

选用不同的统计方法会对估算重现期有影响。以图一的虚构雨量数据为例,最左方的时间序列可以见到,50年内有2次超过100毫米,如果我们以最简单的方式估算发生率,就是每25年1次,所以重现期就是25年;但如果我们先从有限的数据估算长期在理论上的雨量分布,将雨量分布以平滑曲线代表,再行估算,则可以是如图一所示:重现期估计为50.0年。

另外,我们亦要注意,不同地域的地理与气候因素不同,因此即使同一事件,在不同地域的发生率及重现期可以大相迳庭。

图一 估算重现期的例子。(图中的数据全为虚构,仅作例子用。)

正确理解重现期

我们应该要小心、正确理解重现期:重现期是一个长期平均,是由概率推导出来的期望值。假如重现期为N年,即使如此,亦不代表N年内必然会发生一次该事件。尤其是极端事件的发生相当随机,每次发生之间相隔的年期可以有很大差异:某一个N年期内可以一次也不发生,另一个N年期内可以发生几次,只是从统计角度来说平均N年会发生一次。以图一的虚构数据为例,最左方的时间序列可以见到,第2年及第20年都出现过超过100毫米的每小时雨量,相隔18年;但随后的至少30年都再没有出现过。而我们估算出来的重现期是50年,只能说头两次事件相隔只有18年是较为巧合。

虽然重现期并不能保证事件何时发生,但重现期能够为厘定工程设计标准、风险评估,还有学术研究,提供一个客观数字去表示该事件的罕见与极端程度。在长期平均之下,重现期是有代表性的数字。重现期越长,代表该事件越罕见、越极端。

极端事件的重现期估算

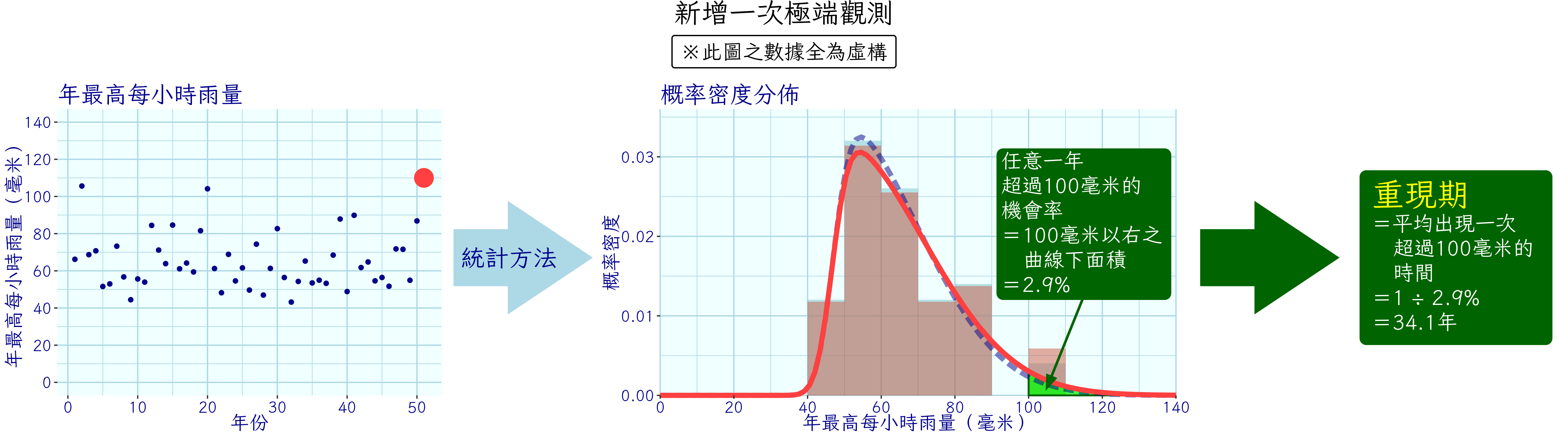

极端事件的发生次数少,也对估算重现期构成挑战。估算发生率时使用的数据年期有限,极端事件数据容易不足,这样就会影响估算的准确度。有些非常极端的事件,甚至是有纪录以来都没有发生过的,惟有靠统计方法从现有数据分布作外推估算,又或者提取电脑模式对未来的预测数据来作估算。由于极端事件数据量少,新增一两次极端事件也可能会对估算出来的结果有较大的影响(见下图,图二)。换言之,极端事件的估算值会对新观测十分敏感,所以随着观测越来越多,估算出来的重现期迎来较大的变化也不足为奇。

图二 在图一的基础上新增一次极端观测。红点是新观测;红色实线是新拟合的概率密度分布曲线,而蓝色虚线是旧的。新增一次极端观测后,重现期由原先图一估计的50.0年变成34.1年。(图中的数据全为虚构,仅作例子用。)

气候变化会导致重现期改变

气候变化之下,大环境改变。正如「股语有云」,「过去表现并不代表将来之表现」,我们可以预期各种事件的重现期都会有所改变。如果使用过去数据估算,估算出来的重现期必然有所滞后,影响其代表性。而电脑气候模式普遍预测,未来在气候变化之下,极端事件会加剧、增多,亦即是重现期会随时间而缩短。

极端事件变得频繁,这是我们在气候变化之中要准备好迎接的挑战。有关气候变化的更多资料,可参考天文台的「气候变化」网页。