空中對決:飛機與雷神的交鋒

空中對決:飛機與雷神的交鋒

陳月清

2025年1月

「鐵鳥」展翅高飛,卻遇上「雷神」。鹿死誰手?這不是神話故事,而是飛機在某天可能遇到的雷電威力。

在不穩定及潮濕的大氣中,雲層內的水滴及冰粒在對流活動中產生電荷。當電荷累積而形成的電壓大於臨界值時,就會引發大氣放電現象,產生閃電。一道閃電的電壓可以達到一億至十億伏特,在百分之一秒間數以十萬的安培電流流過[1]。電流流經時,周遭氣溫瞬間急升至比太陽表面溫度還要高,空氣迅速膨脹形成衝擊波,造成震耳欲聾的轟隆雷響[2]。

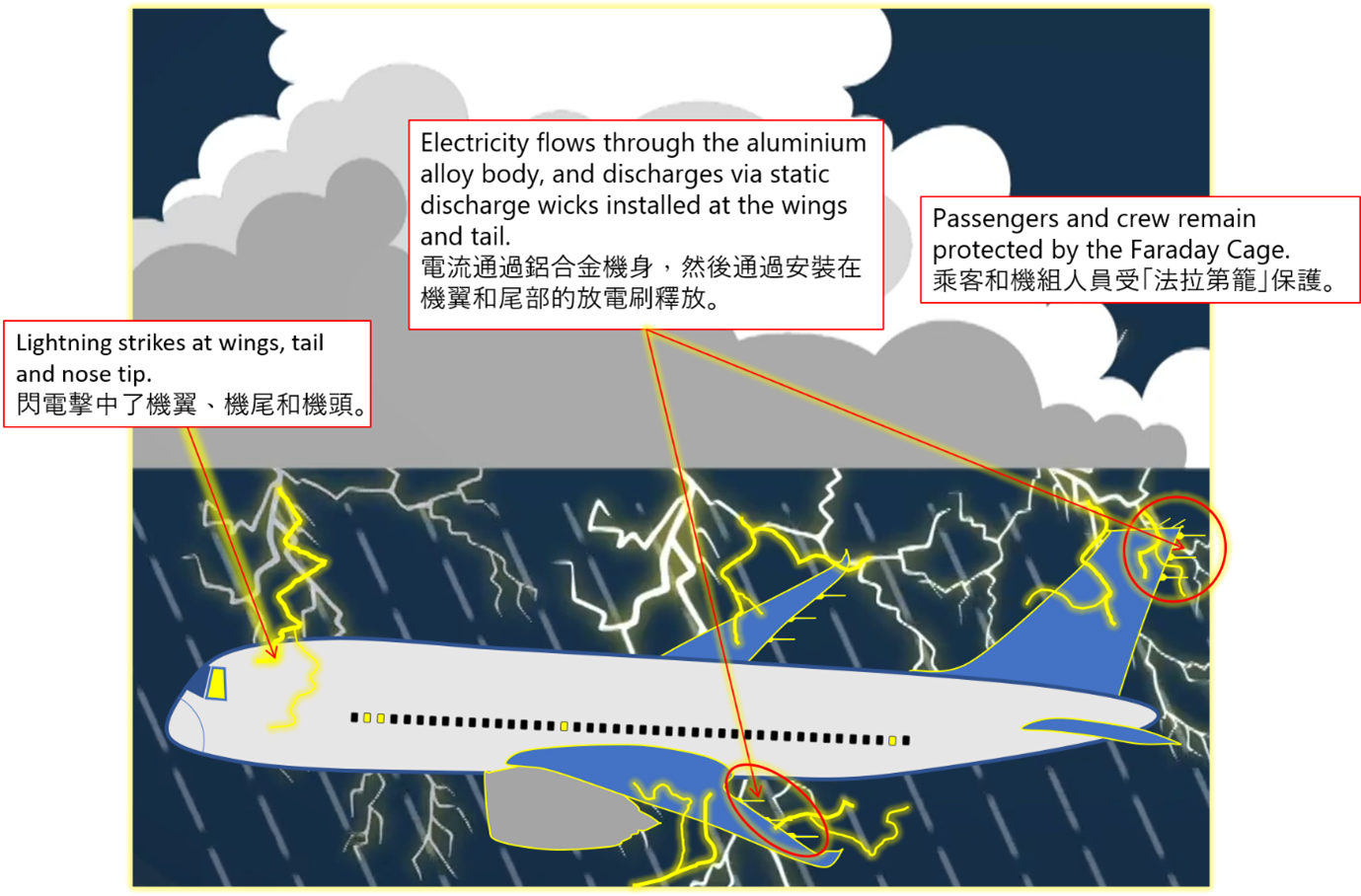

根據統計,商用民航客機每年平均遭受雷擊一至兩次。遭受雷擊巨大的威力,飛機為何仍能安然無恙?這是因為「法拉第籠」的原理[3]。英國物理學家麥可.法拉第(Michael Faraday)在1836年發現帶電的電導體上的過剩電荷只存在於其表面上,不會影響封閉在其內部的物體,因此飛機的鋁合金外殼便對其內部起了「保護」作用。為進一步保障飛機的運行,機上還有額外的「小幫手」發揮支持作用。

圖一 飛機的鋁合金外殼形成「法拉第籠」,保護機艙內的機組人員和乘客。

放電小幫手 – 放電刷

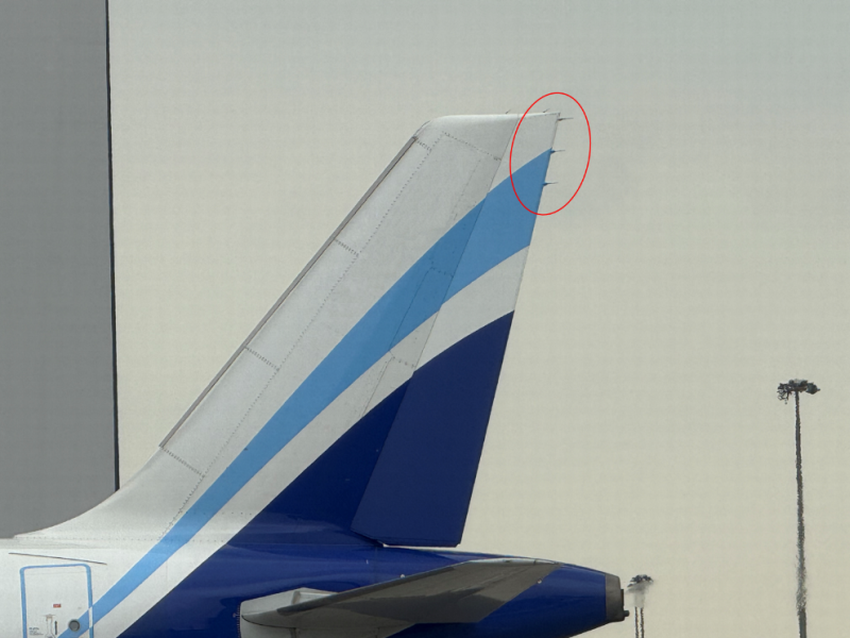

機翼和機尾末端通常都裝有像小型金屬尖刺,被稱為「放電刷」。根據「高斯靜電學定律」,電導體尖端的電荷密度會高於平滑表面的,所以機身上多餘的電荷會集中在放電刷的金屬針頭上。強大電場會令針頭附近的空氣更容易被電離,發生所謂的尖端放電現象。這有助飛機更有效地將機身的靜電釋放回大氣當中。另外,飛機上的電子設備包括儀表和通信系統都具有更高的雷電防護規格,減低在極端情況下遭雷擊而損壞的機會。

圖二 安裝在機尾的「放電刷」。

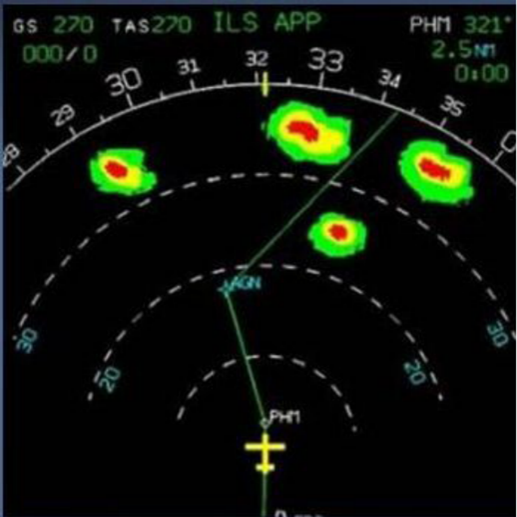

伴隨雷暴而來的還有不同的惡劣天氣,如冰雹、湍流和微下擊暴流。因此,在情況許可下,機組人員會選擇繞過雷雨區域。除天氣預報外,通過機載雷達進行天氣監測也是成功避開雷暴的關鍵。現時,大多數商用民航客機都配備了機載天氣雷達系統。這些雷達會發射電磁波,而電磁波遇到積雨雲中的冰粒和水滴時,會被反射回來,讓機組人員了解雷暴雲團的強度和位置,從而安全飛行。

總的來說,即使在飛行旅途中遇上怒不可遏的雷神,各位亦無需驚恐擔憂。飛機的獨特設計和安全設備皆有效降低雷暴帶來的風險。儘管如此,大家在飛行中仍應保持警覺,繫好安全帶,準備迎接一段可能較為顛簸的旅程。

參考資料:

[1] Frequently Asked Questions About Lightning [只有英文版本]。

[2] https://www.cma.gov.cn/kppd/kppdsytj/201606/t20160620_314488.html。

[3] 霹靂金剛罩。

[1] Frequently Asked Questions About Lightning [只有英文版本]。

[2] https://www.cma.gov.cn/kppd/kppdsytj/201606/t20160620_314488.html。

[3] 霹靂金剛罩。