紫外線指數的測量

紫外線指數的測量

林銘津

2024年7月

甚麼是紫外線指數?

太陽紫外線可根據其波長分為紫外線A(315-400 nm)、紫外線B(280- 315 nm)和紫外線C(100-280 nm)。由於所有紫外線C會被大氣層吸收,因此到達地面的只有紫外線A和紫外線B。

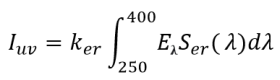

紫外線指數量度太陽紫外線對人體皮膚可能造成的傷害。紫外線指數越高,對皮膚造成傷害的機會越高。根據世界氣象組織及世界衛生組織建議,計算紫外線指數的標準方法為量度 250 至 400 納米不同波長的太陽紫外線強度,並將不同波長的紫外線強度乘以「紅斑作用光譜曲線」(圖一)內對應的加權數值以反映人體皮膚對紫外線的反應。紫外線指數IUV可以透過以下公式來計算[1]:

其中 λ為波長,單位為 納米

Eλ為特定波長λ的紫外線強度,單位為 瓦特 /(平方米 納米)

Ser(λ)為紅斑作用光譜中特定波長λ的加權因子

而ker為 40平方米/瓦特 的常數

圖一 紅斑作用光譜曲線 [2]。

紅斑作用光譜曲線是透過研究不同類型的人體皮膚對紫外線輻射的反應,然後再進行統計分析得出的綜合曲線。圖一顯示的紅斑加權因子代表紫外線對人類皮膚的傷害程度,可見紫外線B對皮膚的損害遠大於紫外線A。

如何測量紫外線指數?

天文台在京士柏氣象站裝置了寬波段紫外線儀來量度紫外線強度(圖二)。量度的紫外線包括直接穿透大氣的直射紫外線及被大氣中氣體和粒子散射的紫外線。該儀器的光譜反應與紅斑作用光譜相似,可得出總紅斑加權紫外線的輻照度。將這紅斑加權紫外線輻照度乘以40便能計算出紫外線指數。為了確保數據的可用性,天文台在京士柏氣象站安裝多一個紫外線儀作備用。紫外線指數會透過多個渠道實時發放,其中包括天文台網站和“我的天文台”應用程式。

圖二 在京士柏氣象站的寬波段紫外線儀。

參考資料:

[1] World Health Organization, 2002: Global Solar UV Index – A Practical Guide (只提供英文版本)。

[2] International Commission on Illumination (CIE), 1998: Erythema reference action spectrum and standard erythema dose, CIE S007/E1998(只提供英文版本)。