香港的地形降雨

香港的地形降雨

黃浩宜、何偉航

2024年10月

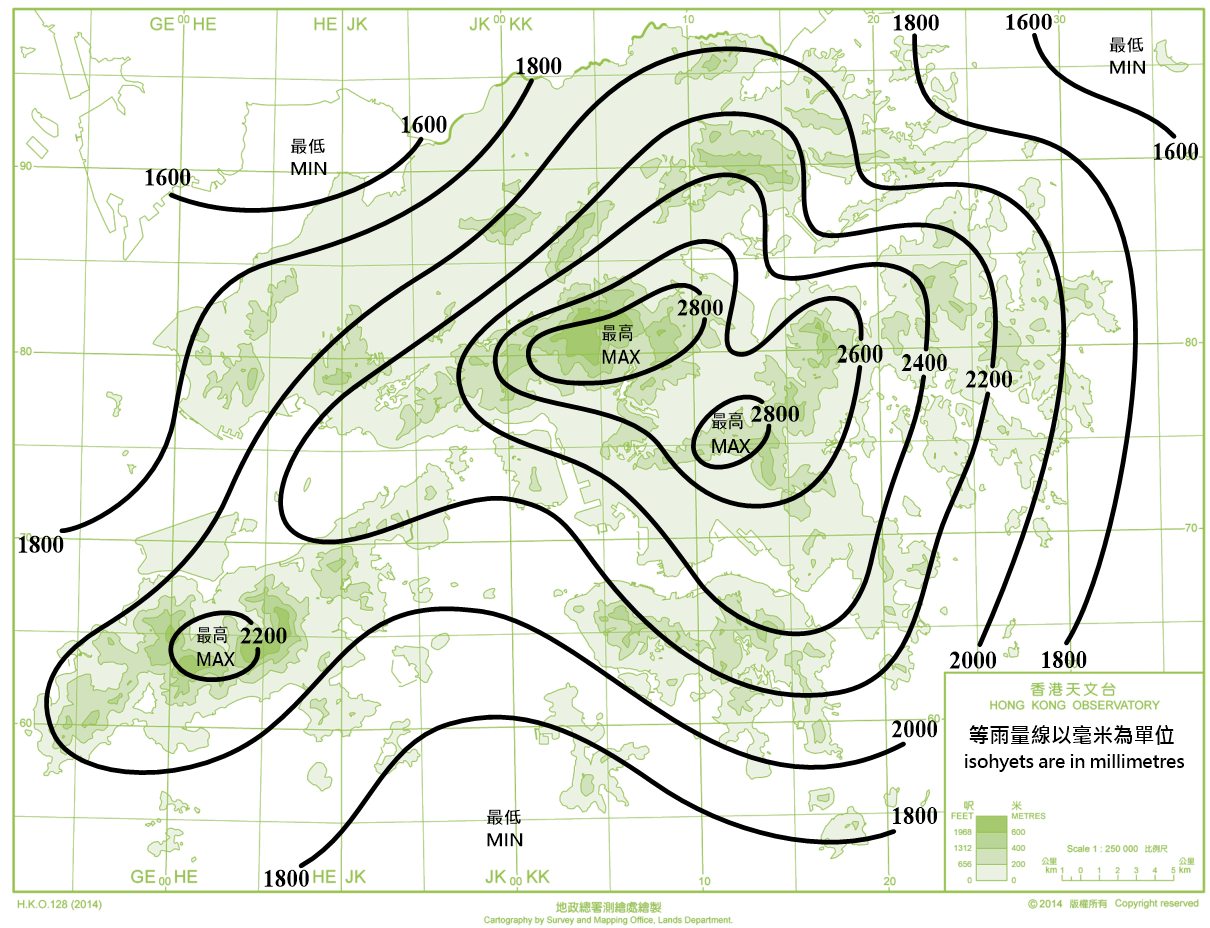

《 為甚麼大帽山特別多雨?》一文中提到香港不同地區的年平均雨量差別很大 (圖一),年雨量最高的位置在香港各座較高的山峰,例如大帽山、鳯凰山、馬鞍山及飛鵝山等附近。山區附近雨量較多,是因為當潮濕的氣團遇到山勢時會被迫抬升,在抬升過程中其溫度下降至露點溫度,水汽凝結形成雨點,從而成雲降雨,產生「地形降雨」。究竟哪些情況會有利地形降雨發展?這種降雨又如何預測呢?

圖一 香港平均年雨量分佈圖(1991-2020年)。

地形降雨的例子

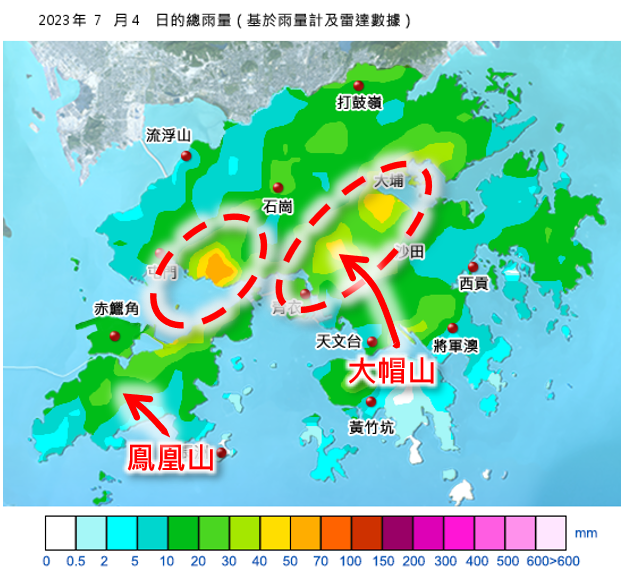

在香港,地形降雨多出現於吹西南風的日子。例如在2023年7月4日,當日本港受西南氣流影響,雷達(圖二)顯示在下午約2時開始不斷有雨區在大帽山附近發展,而且呈西南至東北走向,雨區於大帽山和鳯凰山下游位置分別出現增強趨勢,為該區帶來更大的降雨,整個過程持續約一小時。從當日的雨量圖中可見上述地區錄得的雨量明顯較其他地方多,達40毫米或以上。

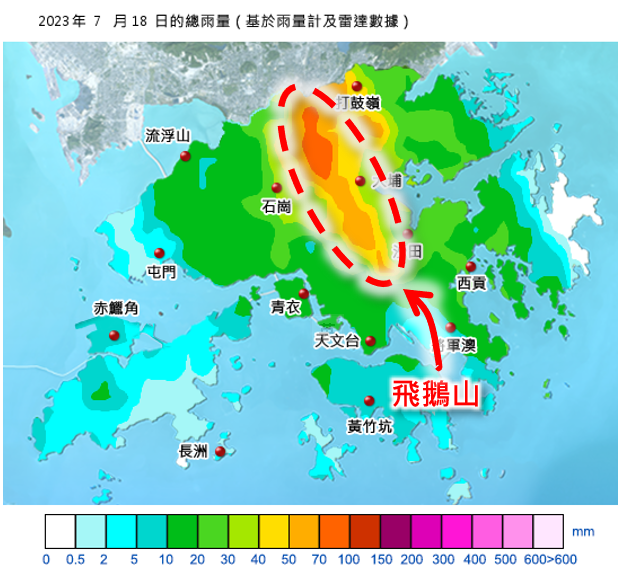

不過,地形降雨並非只在西南風天出現。2023年7月18日,本港受當時正在遠離的熱帶氣旋泰利影響,吹著較強的東至東南風。當日上午11時左右開始有雨區在飛鵝山一帶發展(圖三),並隨低層偏南風往北走,雨區於山的下游位置,即新界北部稍為增強,整個過程持續至下午1時左右。從當天的雨量圖中可見飛鵝山至新界北部一帶雨量較多,部分地區日雨量達70毫米或以上。

地形降雨的預報

雖然地形有利降雨形成,但每次降雨過程的雨量分布及持續時間也不盡相同。有時即使是吹著西南風或東南風的雨天,地形效應也不明顯,各區的雨量分布較上述的例子平均。常說香港山多平地少,因此預測地形降雨對預報員來說是一個重要的課題。

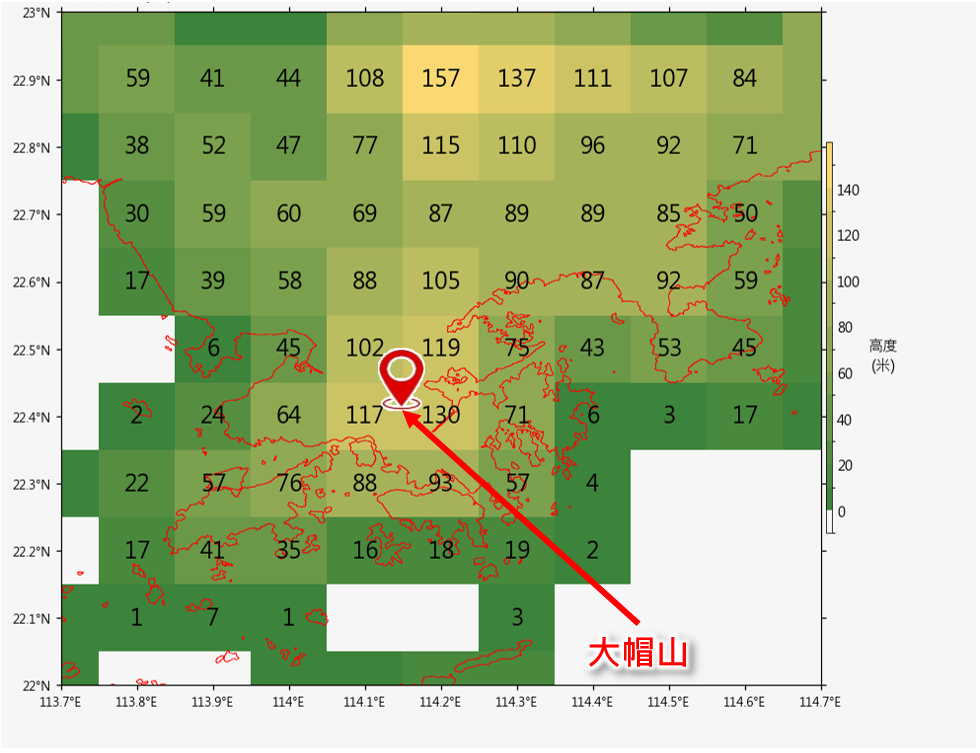

數值天氣預報模式是目前輔助天氣預測的主要工具。然而,這些電腦模式對預測地形降雨仍存在一些限制。首先,雖然模式的空間分辨率不斷提升,部分模式的分辨率更達到10公里或更仔細,然而香港面積較小、地形複雜多變,全球模式一般無法完全捕捉小尺度地形的細節,導致難以準確模擬地形對降水的影響(圖四)。

圖四 歐洲中期預報中心模式(水平分辨率約9公里)中香港附近各網格的高度,可見約一公里高的大帽山在模式網格中亦只有百多米高。

另一方面,地形降雨牽涉不少中尺度以至大氣邊界層物理過程,例如雲微物理、邊界層湍流等,然而這些物理過程在科學界仍是研究課題,在一般數值天氣預報模式中完整地表達相關過程仍有限制。

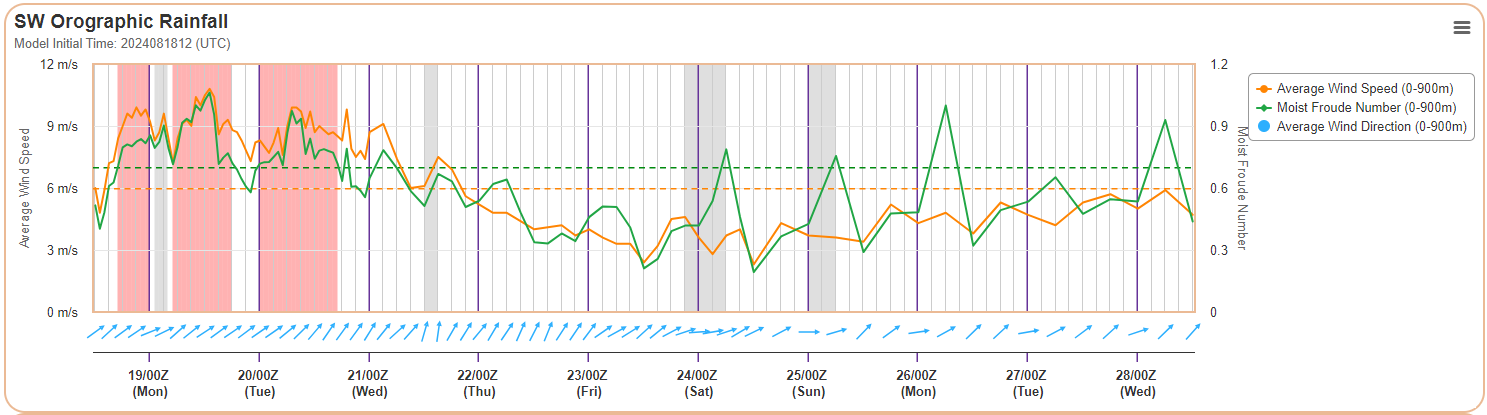

因此,單單依賴數值預報模式很難準確預報地形降雨。預報員需要深入分析天氣形勢,結合各種觀測資料,評估大氣情況是否適合降雨形成,其中預報員亦會特別留意對地形降雨產生的有利條件。根據過去香港出現明顯地形降雨過程的案例分析和研究,當大氣低層受東至東南風及西南風影響,且風速達到一定程度,有利顯著地形降雨的產生。在西南風影響下,大嶼山東北部及大帽山至新界東北部一帶較可能有顯著降雨,而在東至東南風影響下,則香港東部雨勢較為明顯。此外,風速和大氣不穩定度,亦會影響氣流通過山脈時,對流活動發展的位置以及其滯留的時間。 儘管數值預報模式預報降雨的位置和強度方面仍有限制,但我們可利用其預測的風速和大氣不穩定度等模式掌握相對較好的參數,再結合上述的研究結果,發展協助預報員預測地形降雨的產品 (圖五)。

圖五 根據電腦模式的風向風速和「濕弗勞德數」(流體力學中描述不穩定大氣特性的參數)的預報、以判斷未來數日可能發生地形降雨時段(以紅色顯示)的工具。

結語

在合適的大氣條件下,地形降雨會令山區附近的雨勢較平地顯著。預報員透過仔細分析天氣形勢及利用各種預報工具,評估地形降雨出現的可能性。然而天氣瞬息萬變,降雨實際發生的時間及地點亦有一定的隨機性。因此大家在戶外活動,尤其是在山嶺遠足期間,要時刻留意天氣變化,以及天文台發出的最新天氣預測及「我的天文台」應用程式推送的天氣提示信息。