大氣模擬

大氣模擬

陳敏儀

2013年12月

你可有玩電腦模擬遊戲的經驗呢?在虛擬世界駕駛火車,建造城市,甚至管理國家,過程既有趣又有挑戰性。你會否想更進一步,化身大自然之母,呼風喚雨,模擬天氣的變化呢?若你有興趣,便要認識一下數值天氣模式。

原理

天氣其實反映大氣的狀況,大氣變化受物理定律如牛頓運動定律、氣體定律、熱力學方程及連續性方程等支配。若我們把三維的大氣層劃分成很多網格點,並從觀測數據推算出如氣壓、溫度、風、大氣密度及濕度等氣象参數於各點之初始值,便可根據上述方程計算各參數未來的數值,從而預測天氣。

圖一 全球數值天氣預報模式的三維網格示意圖 (資料來源:COMET網站)

歷史

挪威氣象學家皮葉克尼斯於1904年提出以上概念。其後英國氣象學家理查遜設計了詳細的計算程序,以數值方法尋求近似解。由於當時未發明通用電腦,運算又十分繁複,他用了差不多6星期的計算時間才能完成6小時的天氣預測。不過,由於其預測的氣壓變化達145百帕斯卡,誤差遠超正常,因此當他於1922年出版其計算方法時,並未受到重視。其後氣象學家查尼與數學家馮紐曼等簡化了所用的數學模型,並由第一部通用電腦 – 電子數值積分計算機 (ENIAC) 執行,終於第一份電腦計算的數值天氣預報在1950年出現了。 在數值天氣模式投入業務運作的初期,有些預報員對它抱懷疑的態度,但隨着電腦運算能力增加、數值天氣模式技術改良及天氣觀測數據數量和質量的改進,數值模式的準確度大大提昇,它已成為預報員不可或缺的伙伴。

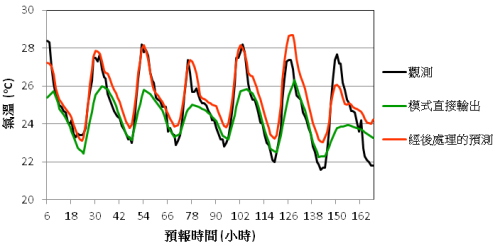

模式輸出後處理

有些時候,預報員參考數值模式時,會察覺模式有系統性偏差。另外,對同一網格內的地點,電腦模式只會預測同一個天氣狀況,若果網格範圍內實際的地形及地表特徵等變化很大,模式預報的地面氣溫、風向及風速等會與實況有很大差異。針對這些情況,我們會對模式輸出進行後處理,減低模式預報的誤差,增加模式輸出的應用價值。

圖二 經後處理的模式預測與實況觀測較為符合

局限

雖然天氣模式不斷進步,但我們使用時仍要了解它的局限,例如:模式的物理過程經過簡化,未能完全反映真實的大氣過程;模式不能分辨細於其分辨率(即網格點之間的距離)的天氣;觀測數據會有誤差及覆蓋範圍不足的情況,影響模式的表現;最重要的是大氣屬於混沌系統,即是說:只要初始值有些微誤差,預測的值可以出現很大的誤差,因此限制了遠期天氣預報的準確性。

應用

數值天氣模式除了用於日常預報外,也可變成大氣實驗室,作出現實中難以進行的模擬,例如研究海面溫度上升對熱帶氣旋發展的影響。電腦天氣模式的預報資料亦會利用於運算海面波浪、風暴潮等專門預報模式。數值天氣模式技術亦應用於氣候模擬,協助研究氣候變化及全球變暖等課題。如果你對數值天氣模式有興趣,或許你可以想想它還有那些其他用途呢?

註:

資料源自由美國國家海洋暨大氣總署以及美國商務部透過合作協定而提供部分資助的大學大氣研究聯盟COMET®網頁http://meted.ucar.edu/。©1997-2013 大學大氣研究聯盟版權所有。

資料源自由美國國家海洋暨大氣總署以及美國商務部透過合作協定而提供部分資助的大學大氣研究聯盟COMET®網頁http://meted.ucar.edu/。©1997-2013 大學大氣研究聯盟版權所有。