如何利用地震波發現地殼與地幔邊界?

如何利用地震波發現地殼與地幔邊界?

陳玉葆

2024年5月

無法直接勘探的地球內部

地球的平均半徑為6300多公里[1]。然而,時至今日,人類對地球表面以下的勘探仍然非常有限。在海洋底部最深的勘探點位於太平洋,在8公里深的海底下,人們採集到了一段長37.74米的沉積岩芯[2],而在陸地上,最深的人造井則是位於俄羅斯西北部的科拉超深鑽孔,有12.2公里深[3],但依然不足地球深度的0.2%。雖然人類暫時並沒有方法可以直接觀察地球內部,但可以從經過地球內部的地震波間接推斷出它的結構和特徵。自1889年人類首次利用地震儀錄得遠距離地震以來[4](圖一),世界各地的科學家便在短短50年間先後發現地球內部的主要結構。在這篇文章我們會為你揭曉科學家究竟是如何從地震波揭示地心之謎。

![圖一 1889年4月17日於德國波茨坦錄得日本的5.8級地震,是首個廣受認可的遙距地震圖。(資料來源:Von Rebeur-Paschwitz, 1889 [4])](../../../../tc/education/earth-science/earthquake/images/717_fig1_teleseismic_seismogram.jpg)

圖一 1889年4月17日於德國波茨坦錄得日本的5.8級地震,是首個廣受認可的遙距地震圖。(資料來源:Von Rebeur-Paschwitz, 1889[4])

地震波如何傳播?

地震發生時所釋放的彈性位能部分會以地震波的形式,由震源開始向地球內部所有方向傳播。地震波的傳播速度(波速)取決於許多因素,例如地球內部介質的成分、温度和壓力等。當地震波在同一波速的介質中傳播時,它會以直線行走。可是,現實中的地震波路徑幾乎從來都不是直線。這是因為地球內部存在不同波速的介質,令地震波產生折射現象,因而路徑在連續的介質內會彎曲。就地殼而言,通常岩石愈深,地震波的傳播速度便會愈快(圖二)。

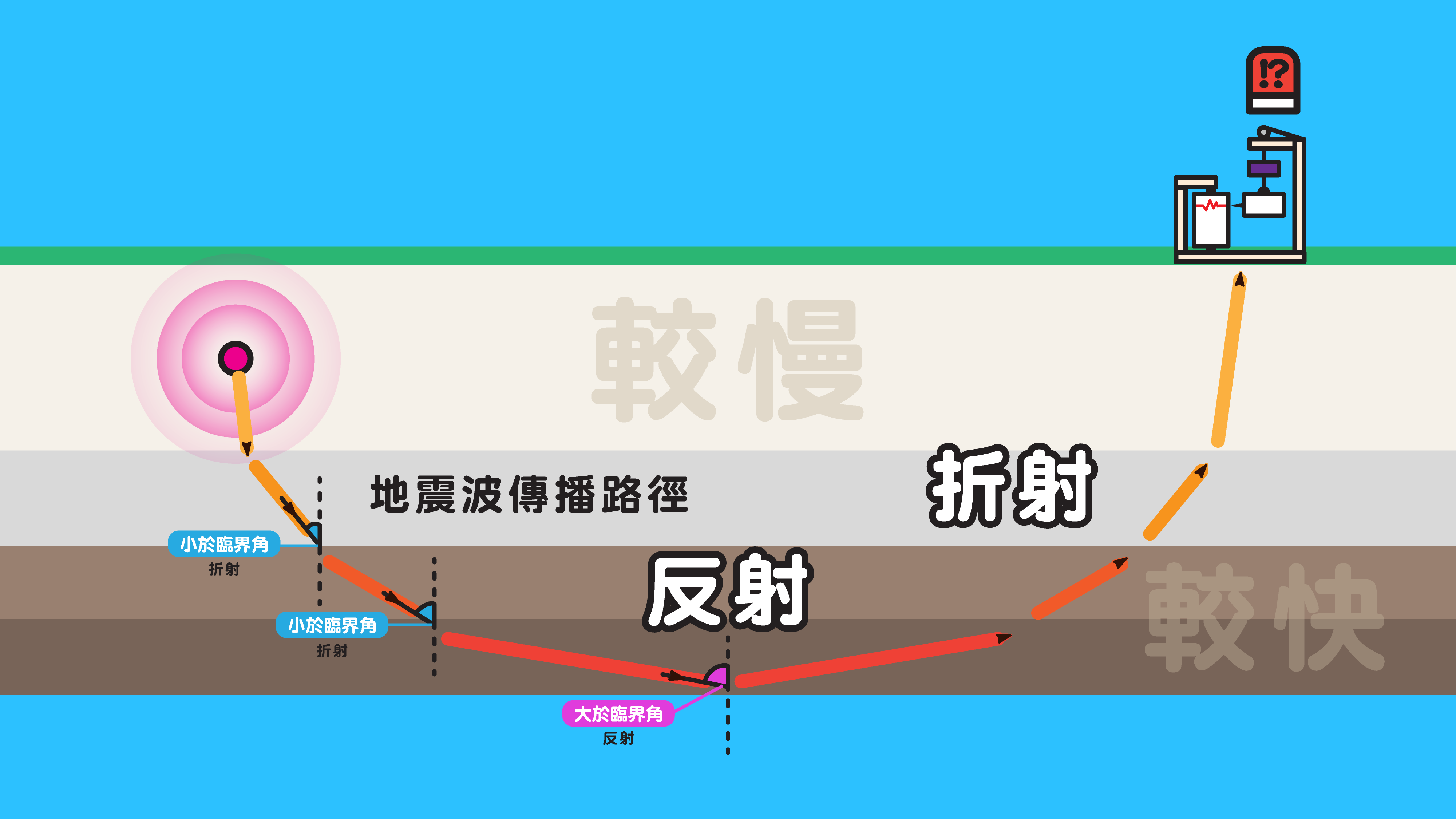

圖二 地震波穿過不同波速的介質導致不同路徑轉向的示意圖。當地震波由較慢層進入較快層時,如入射角少於臨界角,部分地震波以大於入射角的折射角傳播。如入射角大於臨界角,地震波會被反射。

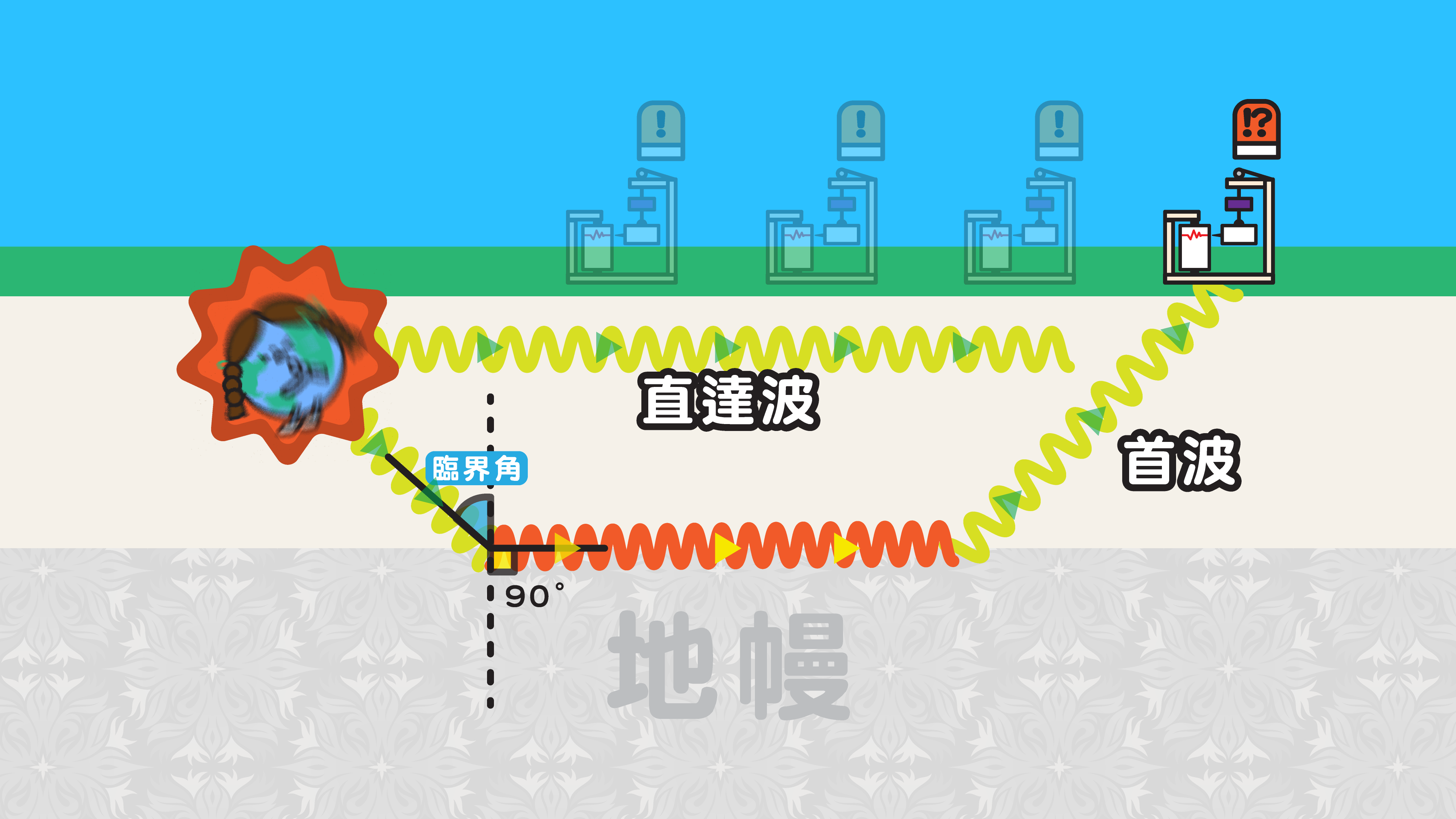

試想像一個簡單的兩層模型(圖三),地震波的傳播速度在上層的岩石較慢,而在下層的岩石則較快。從不同方向傳播的地震波會經各自的路徑從震源到達地殼表層(簡稱地表)。以下我們會介紹兩個最明顯不同的路徑。「直達波」是指在上層由震源以最短途徑直達地震儀的地震波。當地震波進入更深傳播速度更高的地層時,若入射角少於臨界角,部分地震波就會被折射,而部分則會被反射。若入射角等於臨界角,地震波會沿著界面以較快的速度前進,更快到達地面,稱為「首波」[5]。

圖三 地震波於兩層地層模型的路徑示意圖。

地震圖分析

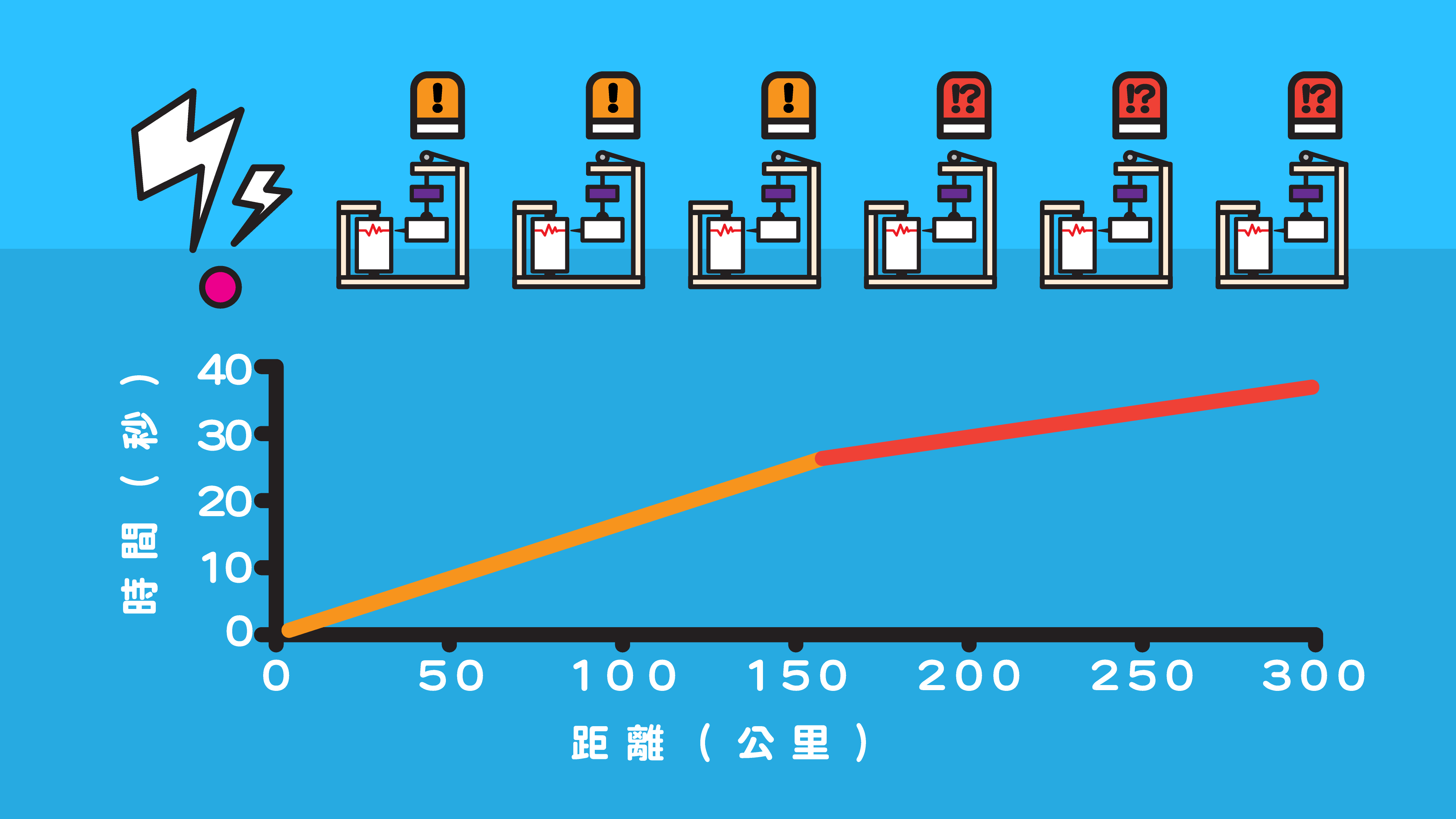

地震波可分為「體波」和「面波」,體波可以在地球內部傳播,而面波只能在地表傳播。體波當中以「縱波」,即「P波」的傳播速度最快,所以地震儀在地震發生後測量到的首個到達訊號「最初抵達波」便是P波。把不同距離的地震儀所測量到的最初抵達時間連在一起後,就會得到「走時曲線」(圖四)。科學家莫霍格維奇分析地震儀圖表後發現,在震源附近偵測到的最初抵達波,其走時曲線的坡度,比較經過某個距離之後,走時曲線的坡度有顯著分別。坡度的明顯下降表示了後段路徑的地震波平均速度明顯比近距離更快。(考考你:你可以從莫霍格維奇的走時曲線[6](圖五)中找出坡度不一樣的距離嗎?)

圖四 走時曲線示意圖顯示地震波最初抵達離震源不同距離的地震儀的時間。

![圖五 重新繪製莫霍格維奇的地震走時曲線。「點」是地震儀偵測到的不同震相抵達時間,而「直線」是直達波、首波和反射波根據地殼與上地幔的最佳擬合理論走時曲線 [6, 7]。(資料來源:Mohorovičić, A., 1910/1992, 根據CC BY-NC 4.0授權)](../../../../tc/education/earth-science/earthquake/images/717_fig5_travel_time_curve.png)

圖五 重新繪製莫霍格維奇的地震走時曲線。「點」是地震儀偵測到的不同震相抵達時間,而「直線」是直達波、首波和反射波根據地殼與上地幔的最佳擬合理論走時曲線[6],[7]。(資料來源:Mohorovičić, A., 1910/1992, 根據CC BY-NC 4.0授權)

為何最初抵達時間會突然變快?

要知道答案,我們就要先分析這些最初抵達波來自哪條路徑。試想像在地表佈上多個地震儀(圖三)。在震源附近的地震站,直達波在較慢層的傳播距離比首波更短,所以地震儀的最初抵達時間自然源於直達波。但隨著距離愈遠,在兩層之間的界面上走得更快的首波已經追上了在較慢層內傳播的直達波,因此在與震源有一定距離的地震儀所測量到最初抵達時間的來源是首波。

「莫霍面」的發現

莫霍格維奇的發現證明了地下存在令到波速有明顯差異的不連續界面,即地殼與地幔之間的交界,及後命名為「莫霍面」。莫霍面上的地殼P波速約為每秒6 公里,而界面下的地幔P波速約為每秒8 公里。地殼和地幔有著明顯的化學成分差異。地幔主要由富鐵和鎂的矽酸鹽礦物組成,而大陸(海洋)地殼則由富鉀、鈉、和鋁(富鐵、鎂、鈣,和鋁)的矽酸鹽礦物組成[8]。由於地殼均衡理論,莫霍面在世界各地的深度也有差異。大陸地區的莫霍面平均約38公里深[9],而造山帶下莫霍面更可深至65公里或以下[10]。

參考資料:

[1] NASA: Earth Fact Sheet

[2] Modern Sciences (2021): Scientists Just Dug Out the Deepest Ocean Hole Ever

[3] BBC News (2019): 人類在地球上鑽過的最深的洞有多深?

[4] Von Rebeur-Paschwitz, E. (1889). The earthquake of Tokio, April 18, 1889. Nature, 40(1030), 294-295.

[5] UCL: Earthquake Seismology I

[6] Mohorovičić, A. (1992). Earthquake of 8 october 1909. Geofizika, 9(1), 3-55. (Original work published 1910)

[7] Herak, D., Herak, M. (2007): Andrija Mohorovičić (1857-1936) – On the occasion of the 150th anniversary of his birth. SSA Historical Seismologist.

[8]土木工程拓展署 土力工程處:香港地質:四億年的旅程 板塊運動—強大的力量 地球結構

[9] Baranov, A., & Morelli, A. (2014): The global Moho depth map for continental crust. In EGU General Assembly Conference Abstracts (p. 16384).

[10]Shin, Y. H., Shum, C. K., Braitenberg, C., Lee, S. M., Na, S. H., Choi, K. S., ... & Lim, M. (2015): Moho topography, ranges and folds of Tibet by analysis of global gravity models and GOCE data. Scientific reports, 5(1), 11681.

[1] NASA: Earth Fact Sheet

[2] Modern Sciences (2021): Scientists Just Dug Out the Deepest Ocean Hole Ever

[3] BBC News (2019): 人類在地球上鑽過的最深的洞有多深?

[4] Von Rebeur-Paschwitz, E. (1889). The earthquake of Tokio, April 18, 1889. Nature, 40(1030), 294-295.

[5] UCL: Earthquake Seismology I

[6] Mohorovičić, A. (1992). Earthquake of 8 october 1909. Geofizika, 9(1), 3-55. (Original work published 1910)

[7] Herak, D., Herak, M. (2007): Andrija Mohorovičić (1857-1936) – On the occasion of the 150th anniversary of his birth. SSA Historical Seismologist.

[8]土木工程拓展署 土力工程處:香港地質:四億年的旅程 板塊運動—強大的力量 地球結構

[9] Baranov, A., & Morelli, A. (2014): The global Moho depth map for continental crust. In EGU General Assembly Conference Abstracts (p. 16384).

[10]Shin, Y. H., Shum, C. K., Braitenberg, C., Lee, S. M., Na, S. H., Choi, K. S., ... & Lim, M. (2015): Moho topography, ranges and folds of Tibet by analysis of global gravity models and GOCE data. Scientific reports, 5(1), 11681.