潜在影响香港的南海海啸源风险评估

潜在影响香港的南海海啸源风险评估

![图1 南中国海区域海啸源示意图,以及香港有感地震的震中位置(包含1979年之前香港可能有感地震的不完整记录[2,3] 及自短周期地震站监测网1979年建立以来至2025年8月为止香港有感地震[4] )。](../../../tc/gts/equake/images/Littoral Fault Zone with Earthquake Felt in Hong Kong since 1900_tc.png)

图1 南中国海区域海啸源示意图,以及香港有感地震的震中位置(包含1979年之前香港可能有感地震的不完整记录[2,3] 及自短周期地震站监测网1979年建立以来至2025年8月为止香港有感地震[4] )。

马尼拉海沟

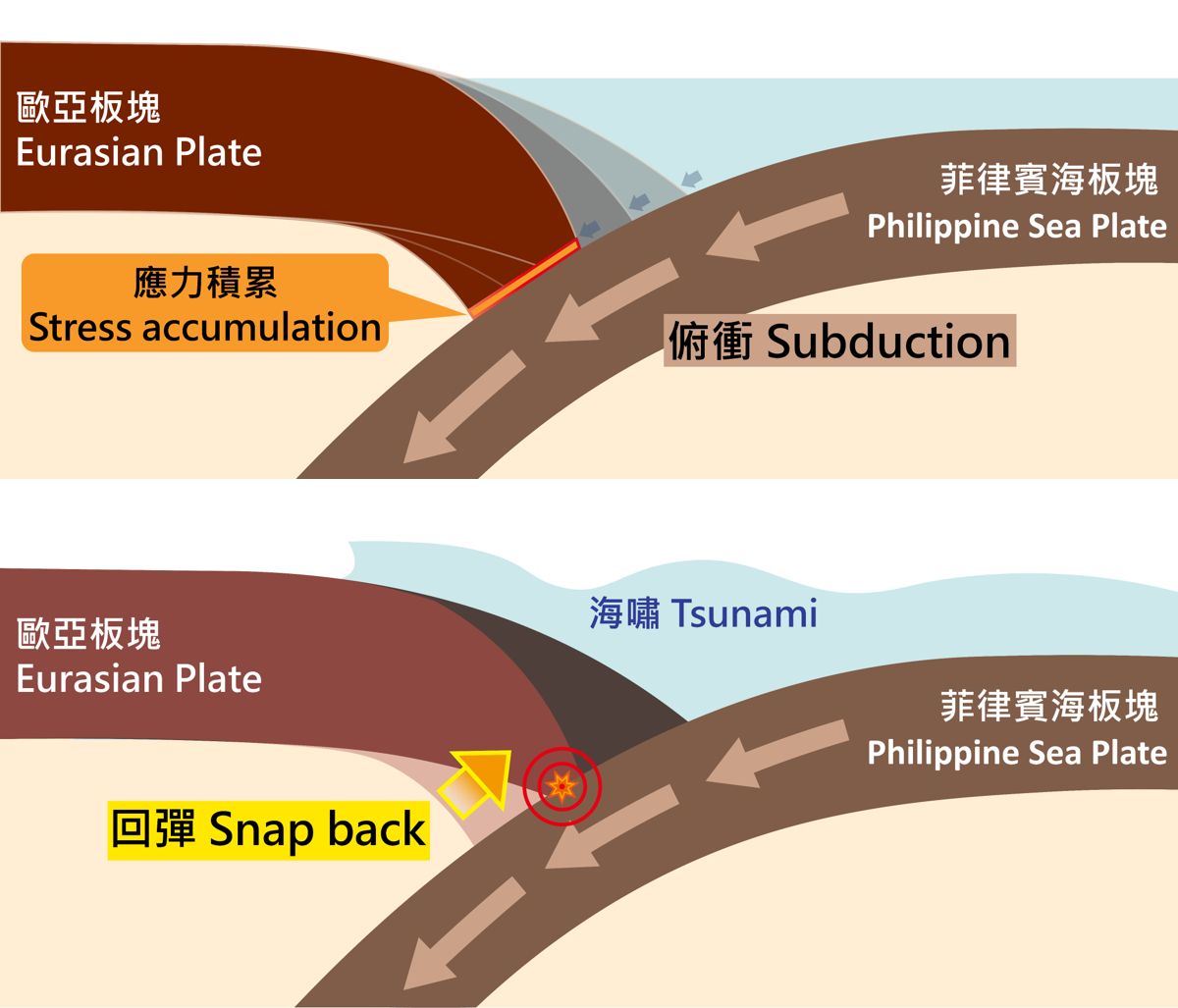

图2 (上) 菲律宾海板块俯冲至欧亚板块之下,应力在两块板块之间积累;(下) 欧亚板块回弹以释放累积的应力,产生地震及海啸。

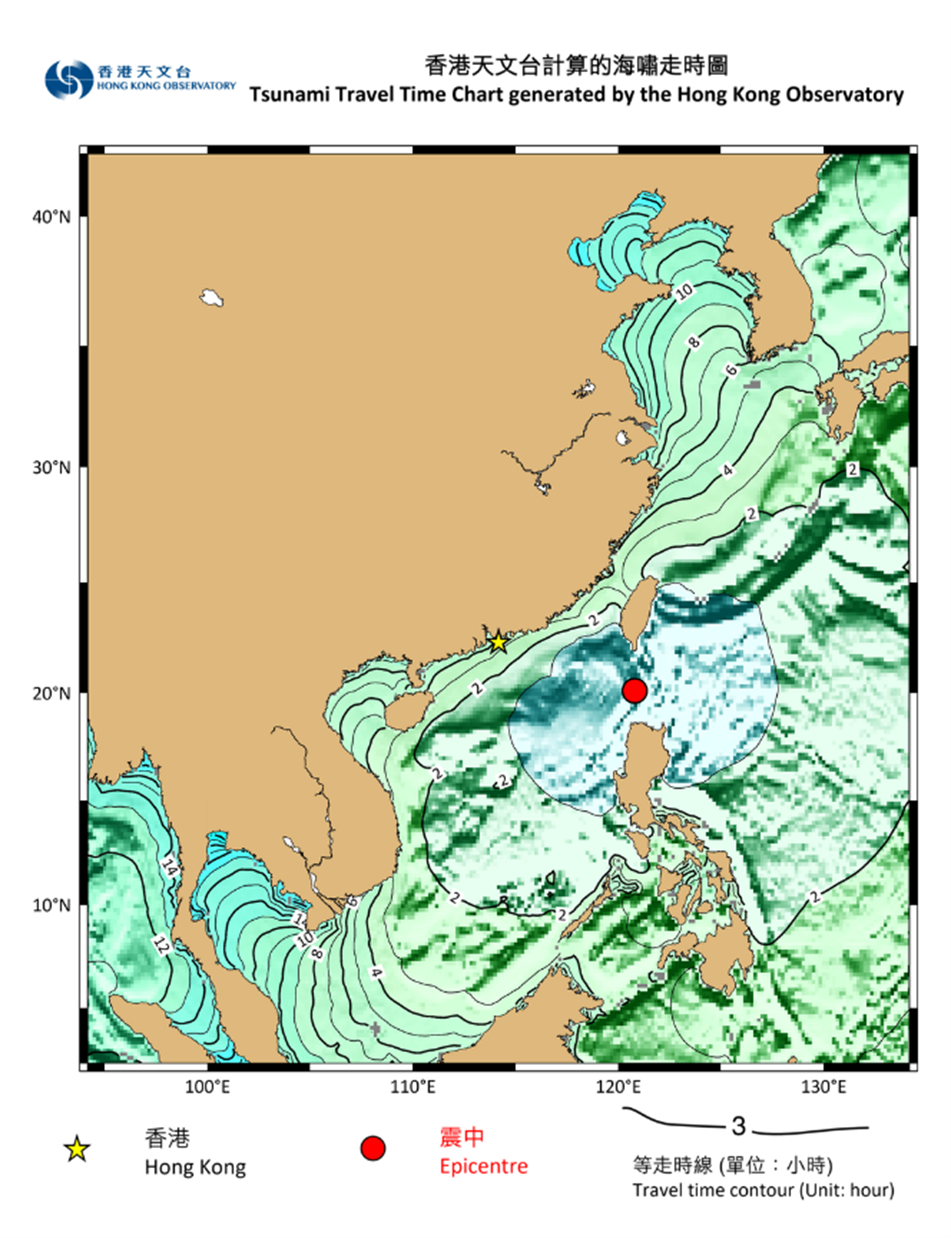

图3 根据香港天文台计算,若马尼拉海沟北端发生地震,海啸到达近岸所需的传播时间(海啸走时)。

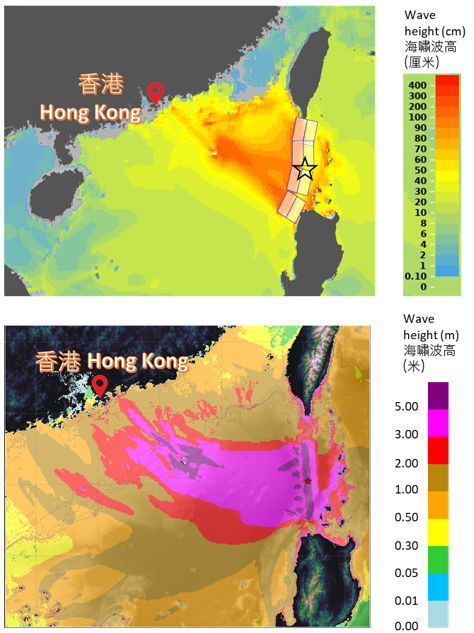

图4 假设马尼拉海沟发生8.6级浅层大地震,由美国TsuCAT程式(上图)及香港天文台海啸模式(下图)输出的海啸波高预测。

滨海断裂带与陆坡断裂带

海底滑坡

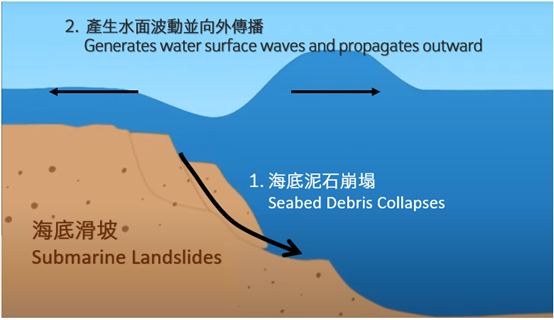

图5 海底滑坡产生海啸的机制。

结语

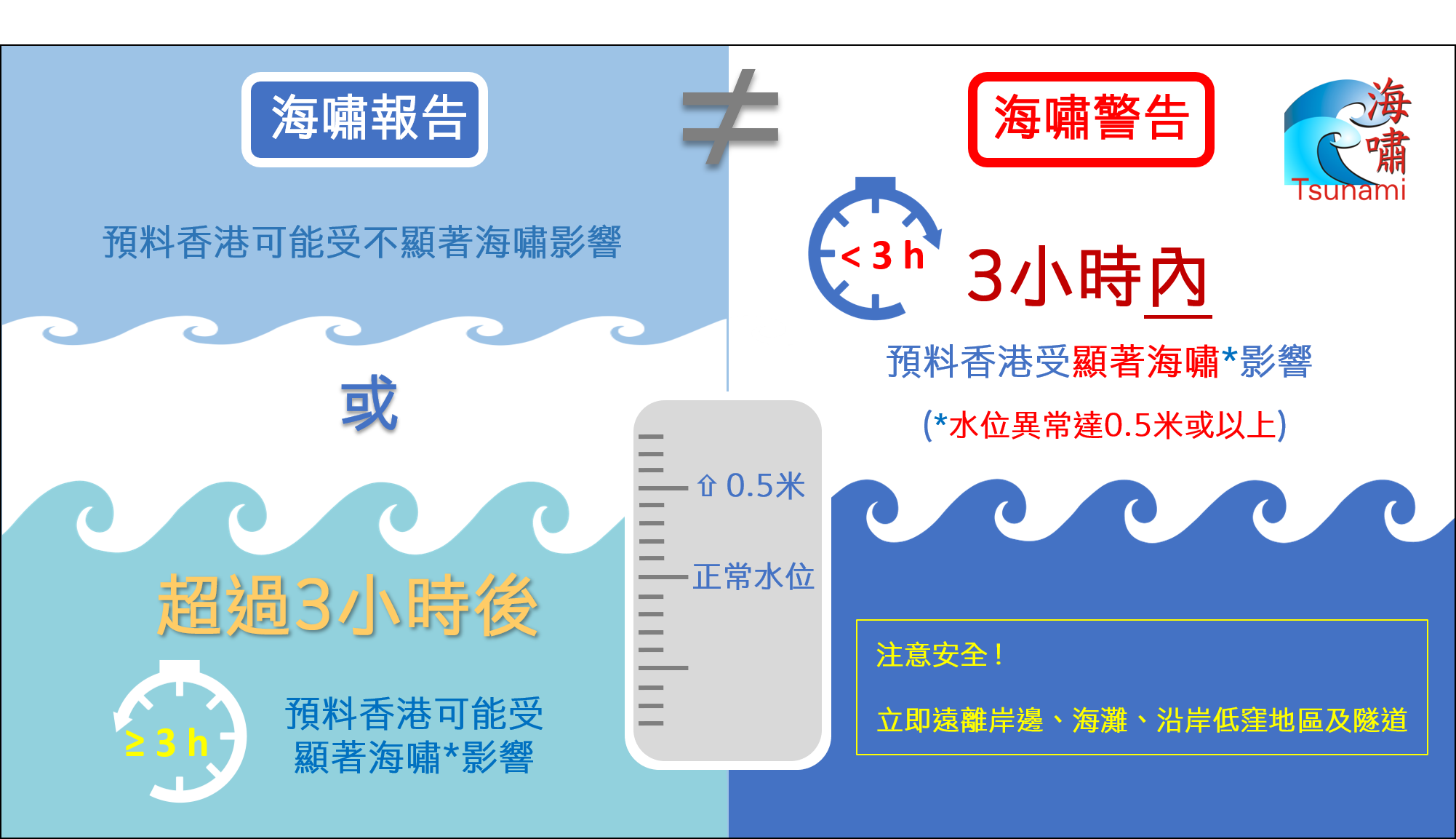

图6 海啸报告和海啸警告不同之处的示意图。

参考资料:

[1] UNESCO (2022). Standard guidelines for the Tsunami Ready Recognition Programme.[只有英文版]

[2] GEO (2012). Review of Earthquake Data for the Hong Kong Region. Publication No.1/2012.[只有英文版]

[3] Chau, M.S. & Tse, S.K. (1988). Earthquakes felt in Hong Kong since 1900. HKO’s internal document.

[4] 香港天文台「1979年以来的本地有感地震」网页

[5] Hsu, Y. J., Yu, S. B., Song, T. R. A. & Bacolcol, T. (2012). Plate coupling along the Manila subduction zone between Taiwan and northern Luzon. Journal of Asian Earth Sciences, 51, 98-108.

[6] Hsu, Y. J., Yu, S. B., Loveless, J. P., Bacolcol, T., Solidum, R., Luis Jr, A., Pelicano, A. & Woessner, J. (2016). Interseismic deformation and moment deficit along the Manila subduction zone and the Philippine Fault system. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 121(10), 7639-7665.

[7] Yu, H., Liu, Y., Yang, H. & Ning, J. (2018). Modeling earthquake sequences along the Manila subduction zone: Effects of three-dimensional fault geometry. Tectonophysics, 733, 73-84.

[8] Li, L., Switzer, A. D., Chan, C. H., Wang, Y., Weiss, R. & Qiu, Q. (2016). How heterogeneous coseismic slip affects regional probabilistic tsunami hazard assessment: A case study in the South China Sea. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 121(8), 6250-6272.

[9] Sepúlveda, I., Liu, P. L.-F. & Grigoriu, M. (2019). Probabilistic tsunami hazard assessment in South China Sea with consideration of uncertain earthquake characteristics. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124(1), 658-688.

[10] Qiu, Q., Li, L., Hsu, Y. J., Wang, Y., Chan, C. H. & Switzer, A. D. (2019). Revised earthquake sources along Manila trench for tsunami hazard assessment in the South China Sea. Natural Hazards and Earth System Sciences, 19(7), 1565-1583.

[11] Okal, E. A., Synolakis, C. E. & Kalligeris, N. (2011). Tsunami simulations for regional sources in the South China and adjoining seas. Pure and Applied Geophysics, 168(6), 1153-1173.

[12] 美国国家海洋和大气管理局海啸研究中心海啸海岸评估工具(TsuCAT)网页.

[13] 土木工程拓展署土力工程处 (2025) 参考便览 第21/2025号 《香港的地震活动》

[14] Li, L., Qiu, Q., Li, Z., & Zhang, P. (2022). Tsunami hazard assessment in the South China Sea: A review of recent progress and research gaps. Science China Earth Sciences, 65(5), 783-809.

[15] GEO (2015). Seismic Hazard Analysis of the Hong Kong Region. GEO Report No. 311. [只有英文版]

[16] Dai, X., Li, Z., Hu, L., Zhang, P., Yang, X., Almeida, R. & Li, G. (2024). Exploring fault geometry and Holocene deformation of the Littoral Fault Zone within the seismic gap south of Greater Bay Area, China. Journal of Marine Science and Engineering, 12(8), 1350.

[17] Li, X., Wang, Z., Li, Y., Yu, H., Zhang, Z., Zhang, W. & Chen, X.. Rupture dynamics of the middle section of Littoral Fault Zone: Potential maximum magnitude and cascading rupture analysis. Seismological Research Letters, 96 (5), 2916–2927.

[18] 丁原章 (2004). 广东与香港地震风险概论. 商务印书馆 (香港) 有限公司.

[19] Zhu, Y., An, C., Yu, H., Zhang, W. & Chen, X. (2024). High-resolution tsunami hazard assessment for the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area based on a non-hydrostatic tsunami model. Science China Earth Sciences, 67(7), 2326-2351.

[20] Liu, Y., Ren, Y., Wen, R. & Wang, H. (2021). Probabilistic tsunami hazard assessment for the southeast coast of China: Consideration of both regional and local potential sources. Pure and Applied Geophysics, 178(12), 5061-5084.

[21] Lv, L., Li, Z., Wang, D., Wang, W., Dai, X., Zeng, F., Li, L., Liang, H., Hui, G., Long, W. & Zhang, P. (2024). The latest activity of the slope fault zone (Pearl River Mouth) in northern South China Sea and implications for earthquake hazard assessments. Marine and Petroleum Geology, 166, 106937.

[22] Li, L., Shi, F., Ma, G. & Qiu, Q. (2019). Tsunamigenic potential of the Baiyun slide complex in the South China Sea. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124(8), 7680-7698.