雷達圖像廊-風暴及降水

風暴及降水

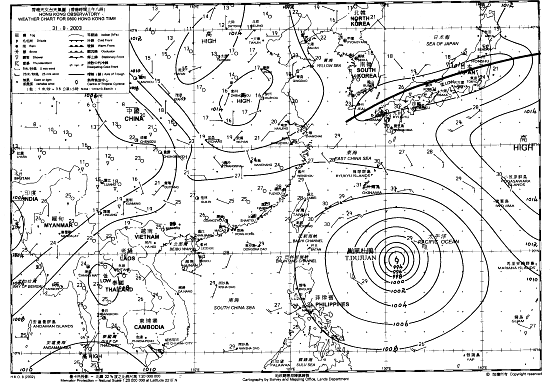

圖1 2003年8月31日天氣圖 |

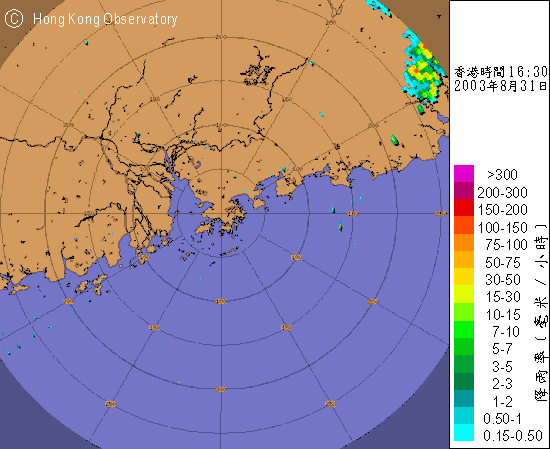

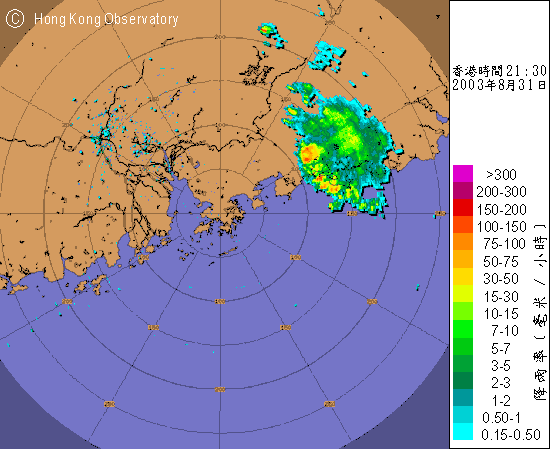

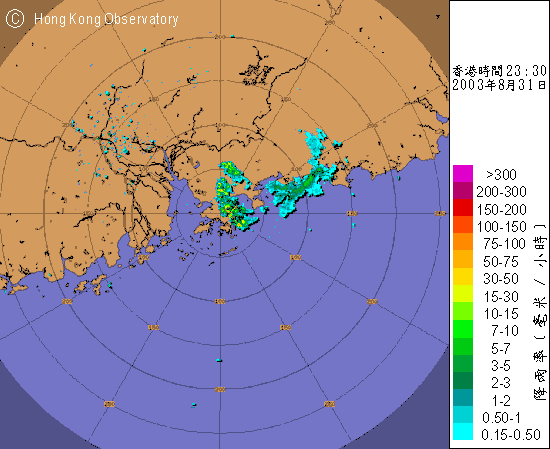

即使距離很遠的熱帶氣旋有時也能為香港帶來雷暴。 颱風杜鵑是其中一個例子。 當杜鵑在2003年8月底仍在西太平洋時(圖1),中國東南部大部份地區都在風暴外圍的晴朗天氣下,充沛的陽光使到該區在日間發展出雷暴(圖2),雷暴隨上空與風暴環流相關連的東北風向西南移動,並在晚間影響本港(圖3及4)。 |

圖2 下午4時30分的雷達圖像 | |

圖3 下午9時30分的雷達圖像 | |

圖4 下午11時30分的雷達圖像 | |

|

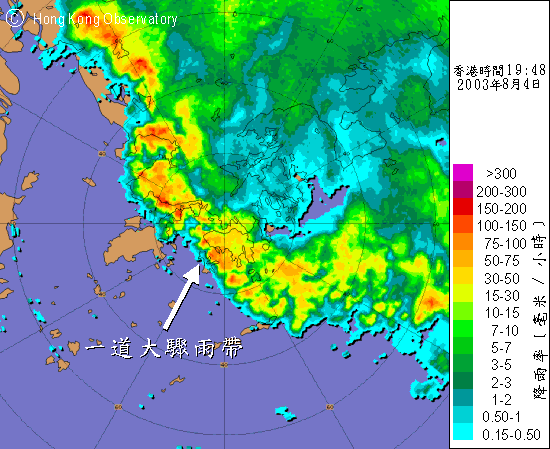

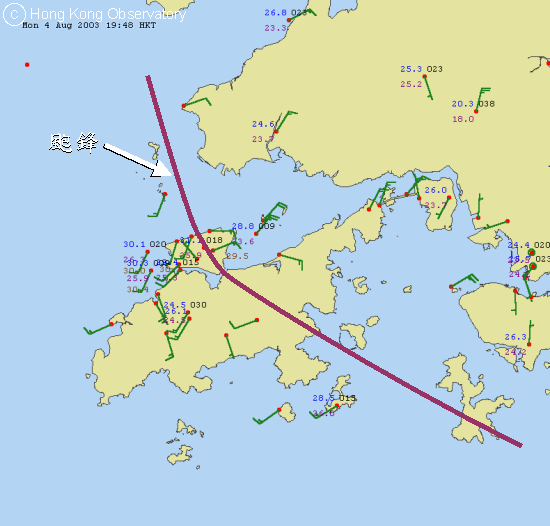

雷達圖像顯示在一個夏季的晚上,一道呈東南 -- 西北走向的大驟雨帶正覆蓋著香港。 下圖顯示出當時接近大驟雨區的風場。從大嶼山西部的風場可見,當時的盛行風為西南風,但大嶼山東部卻突然轉吹東北風,這是由傾盆大雨(見雷達圖像)帶來的陣風所引致。當晚在赤鱲角錄得的陣風高達每小時70公里。 陣風的最前沿被稱為颮鋒。 |

|

|

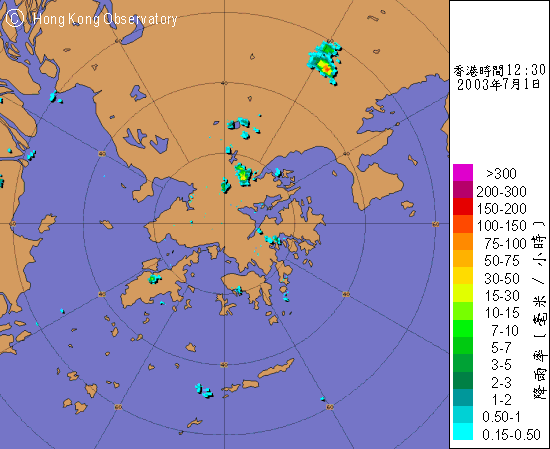

在雷達圖像上,局部地區驟雨顯現為個別的小點。 這些驟雨有時可以發展成局部地區強烈雷暴。 在本港,尤其是在夏季出現局部地區下著傾盆大雨,而其他地區卻享受著充沛的陽光的情況並不罕見。 從雷達圖像上,可見大嶼山、西貢及新界北部正下著驟雨。 你能看到更大的驟雨出現在更北的地方嗎? |

|

|

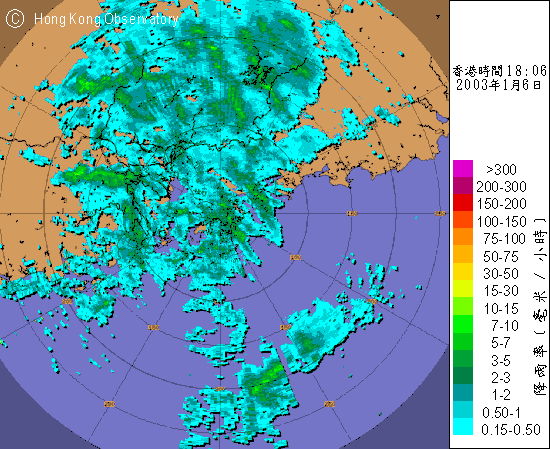

在冬季,雨一般是由冷暖氣團相遇所引起,這類降雨通常被稱為鋒面雨。 鋒面雨的一般特徵是下雨範圍廣闊和雨勢平均。 雷達圖像顯示冬季下雨的一個典型例子。 當時(2003年1月6日)一股強烈的寒潮抵達香港,為廣東大部份地區帶來持續有雨的天氣。香港當日日間的氣溫下跌至攝氏8.8度,而整天錄得16.5毫米雨量。 |

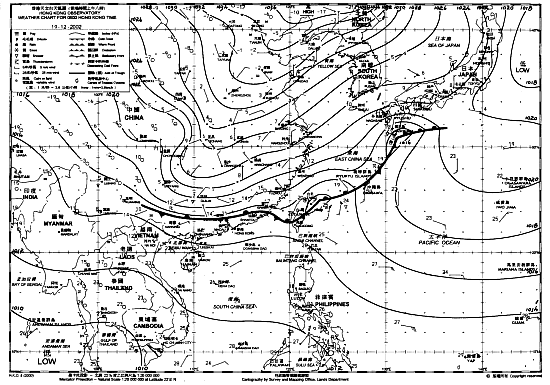

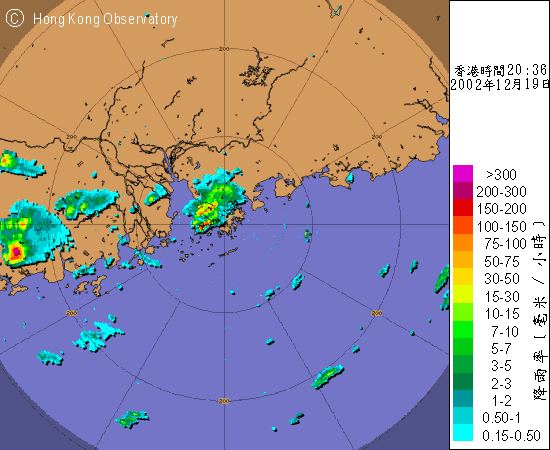

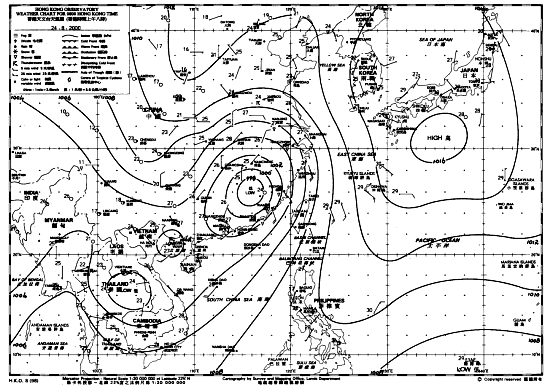

圖1 2002年12月19日天氣 |

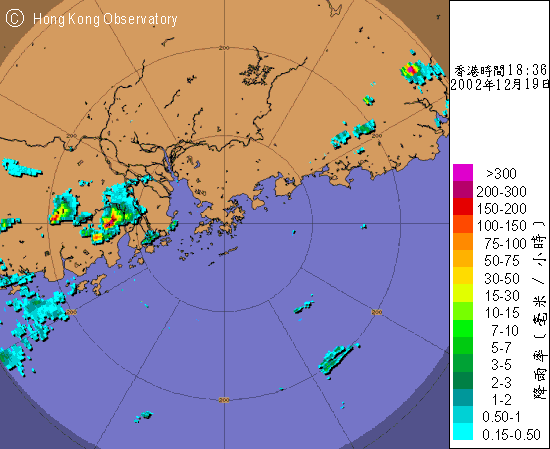

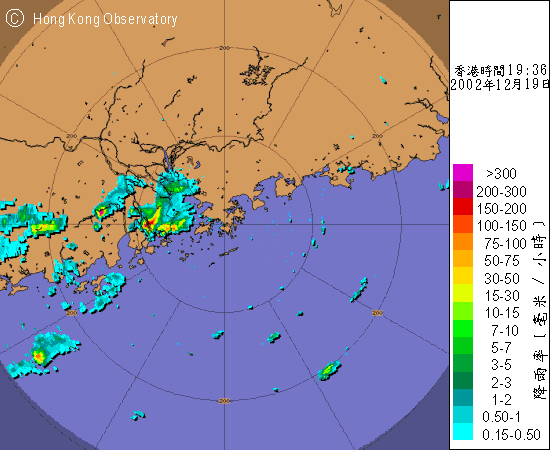

冷鋒在秋冬季也可帶來雷暴。 在2002年12月19日,廣東內陸的一道冷鋒正向南推進(圖 1)。冷鋒前的空氣是較為溫暖和潮濕的。 當冷鋒抵達時,推進中的冷空氣使密度較低的暖空氣向上抬升,繼而觸發對流活動,其後為廣東西部沿岸、新界及大嶼山帶來雷暴(圖2至4)。 這是自1967年開始有雷暴警告系統以來,首次在12月份發出雷暴警告。 |

圖2 下午6時36分的雷達圖像 | |

圖3 下午7時36分的雷達圖像 | |

圖4 下午8時36分的雷達圖像 | |

|

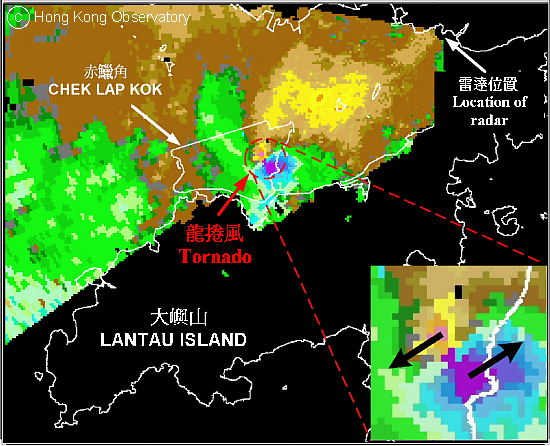

位於大欖涌(赤鱲角機場東北面12公里)的機場多普勒天氣雷達在2002年5月捕捉到一個龍捲風。這是該雷達自1998年投入運作以來首次探測到龍捲風。 上圖顯示多普勒風速,可見在赤鱲角機場東面橫跨一公里的範圍內出現相反的方向,速度達每小時90公里(小圖)。紫/藍色的回波表示吹向東北方向的風,而橙/黃色的回波則代表吹向西南方向的風。兩種風向相反的區域緊靠在一起,是龍捲風的典型特徵。 下圖為反射率(表示估計的降雨強度)圖像,顯示出該風暴出現了鈎狀回波,這是龍捲風另一典型特徵。有目擊者報告現場有猛烈的陣風,吹倒一些幼樹,並把垃圾箱及路牌吹至東歪西倒。 |

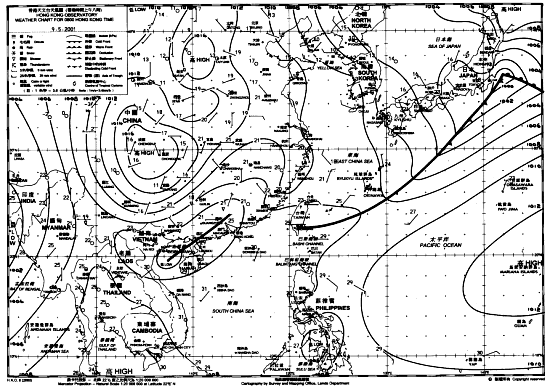

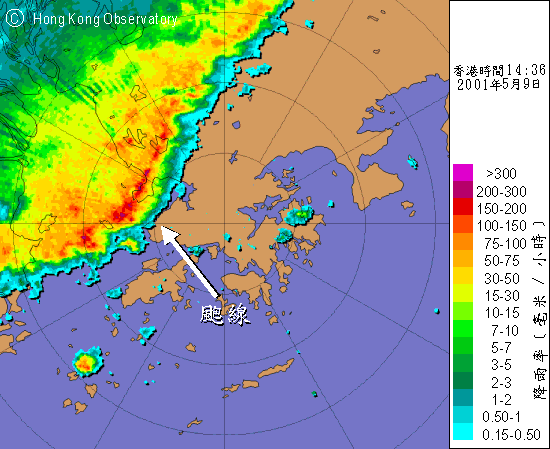

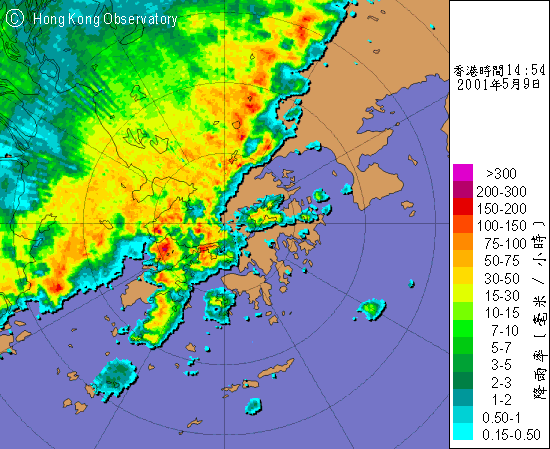

圖1 2001年5月9日天氣圖 |

圖 1 的天氣圖顯示一道活躍的低壓槽於當天早上徘徊在廣東沿岸。 雷達圖像顯示與該低壓槽相關連的強烈颮線逐漸移近本港(圖2)。颮線內的狂風雷暴在當天下午為本港帶來大雨(圖3)。在葵涌區,約有50個貨櫃被陣風吹倒。 |

圖2 下午2時36分的雷達圖像 | |

圖3 下午2時54分的雷達圖像 | |

|

|

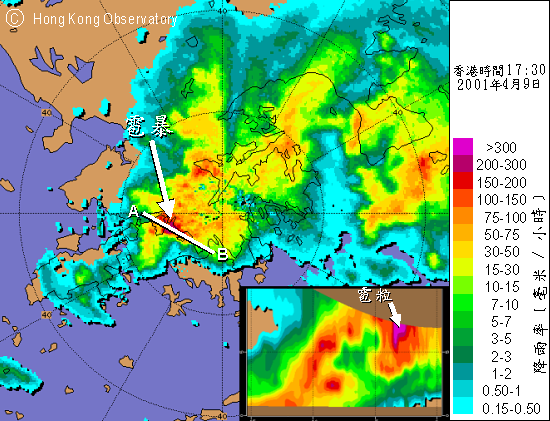

香港平均每一至兩年出現一次冰雹,而一般會在春季發生。 雷達圖像顯示2001年4月9日下午在青衣附近出現了活躍的雹暴。 這雹暴其後向東南方移動,在下午較後時間為九龍大部份地區帶來直徑達2.5厘米的雹粒。 小圖為該雹暴由A點至B點的垂直剖面。圖中的強烈回波(紫色)大部份是由雹粒的反射而造成。 |

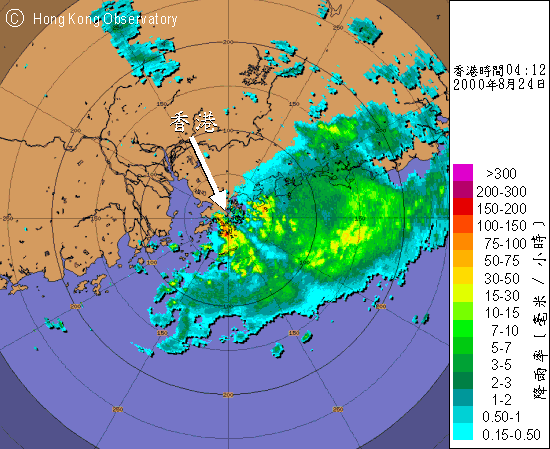

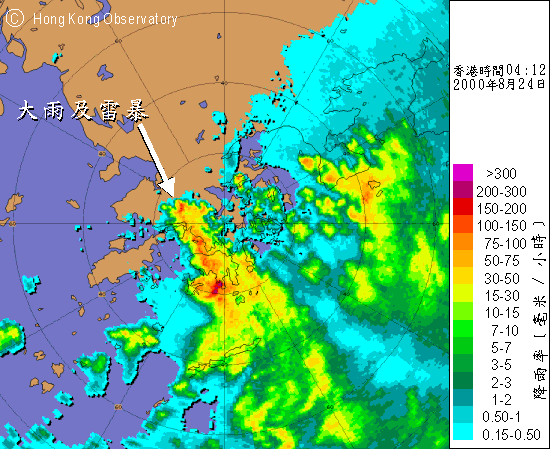

圖1 2000年8月24日天氣圖 |

熱帶氣旋在沒有正面吹襲的情況下,有時也能帶來大雨。 在2000年,颱風碧利絲在中國東南部登陸後,減弱為一低壓區。 與此同時,一股不穩定的西南氣流開始影響著華南沿岸(圖1)。 碧利絲的殘餘及西南氣流為廣東東部沿岸,尤其是香港,帶來大雨(圖2及 3)。 2000年8月24日清晨,港島南部錄得超過300毫米雨量,以致需要發出黑色暴雨警告信號。 |

圖2 上午4時12分的256公里雷達圖像 | |

圖3 上午4時12分的64公里雷達圖像 | |