香港天文台公佈香港未來百年雨量變化

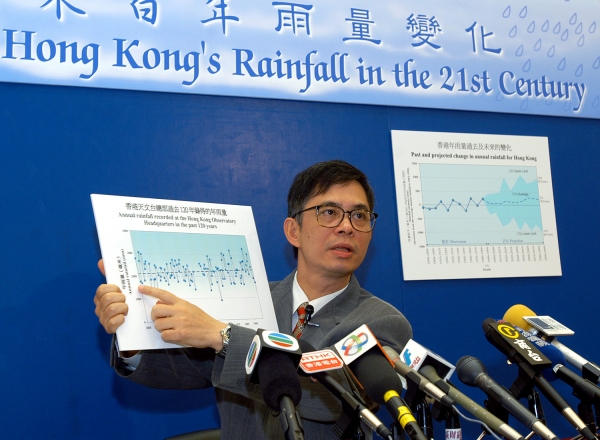

香港天文台公佈香港未來百年雨量變化 (2005年8月26日)

|

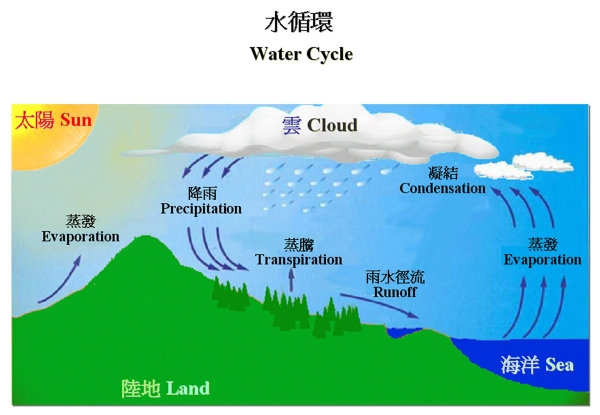

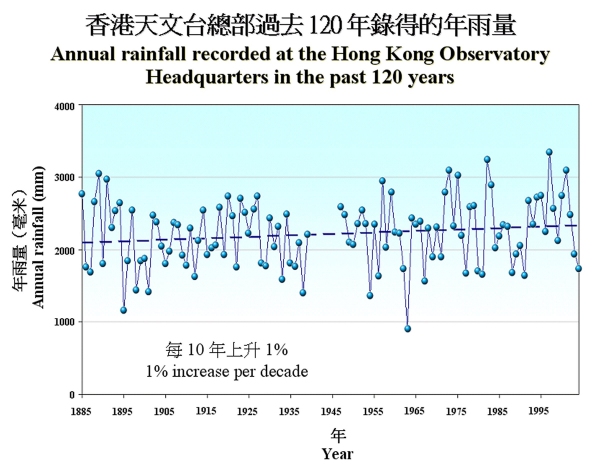

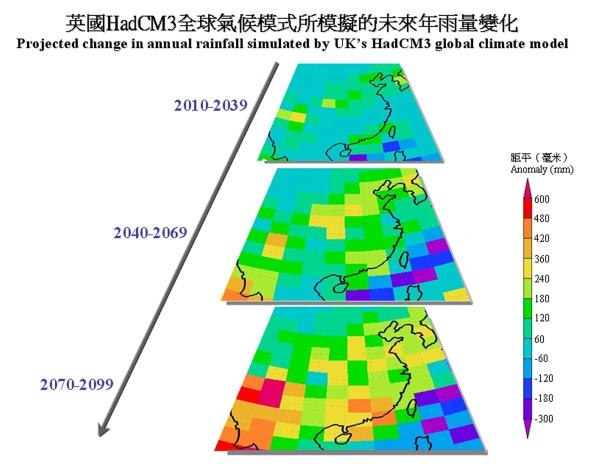

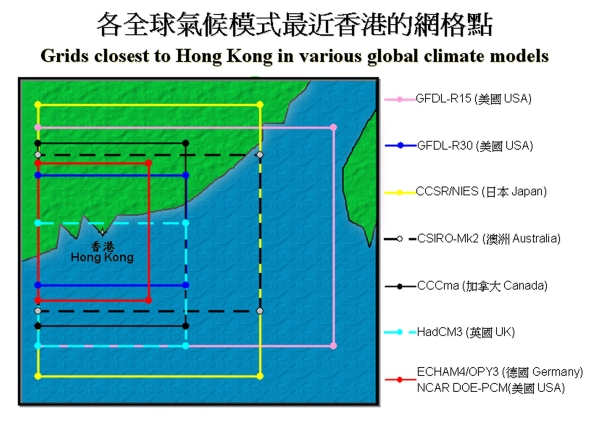

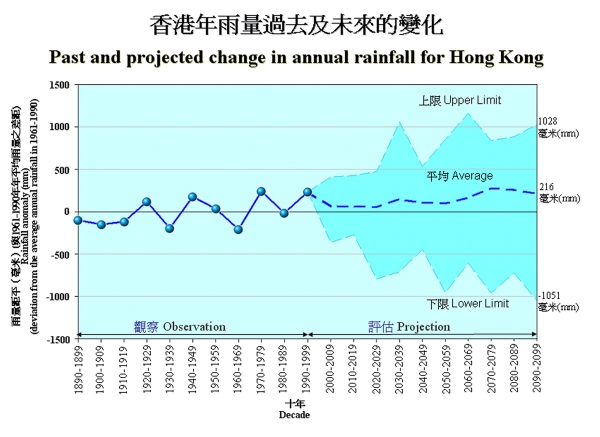

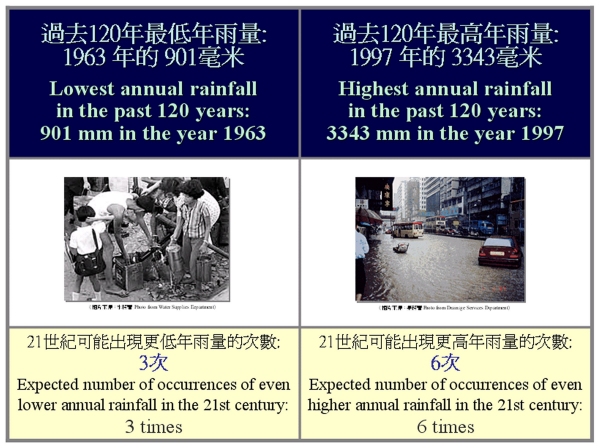

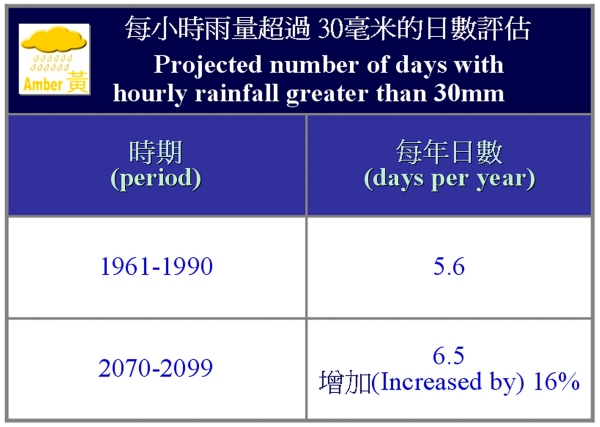

今日(八月二十六日)香港天文台公佈了香港未來百年雨量變化的研究結果。 研究結果顯示,受到全球變暖的影響,香港的年雨量在二十一世紀會有上升趨勢,約為每10年百份之一,與過去120年的上升趨勢相同。政府間氣候變化專業委員會(英文名稱Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) 在2001年發表的評估報告中曾指出,由於全球變暖,令水的循環加劇,全球平均降水會在二十一世紀增加。雨量的長期變化,是防災策劃的一個考慮因素。 在預期的雨量上升趨勢下,到本世紀末最後10年,即2090-2099年,香港天文台總部的平均年雨量會達到2430毫米,比1961-1990年的平均值2214毫米高216毫米。 香港天文台署理台長楊繼興先生指出,香港天文台總部的年雨量,在二十一世紀除了有上升的整體趨勢外,年與年之間的變化亦會變得更大。他說:「過去120年在天文台總部錄得的最高年雨量為3343毫米,估計在二十一世紀會有6年的年雨量高於此數值,過去120年錄得的最低年雨量為901毫米,估計在二十一世紀會有3年低於此數值。」最高年雨量3343毫米是在1997年錄得,當年大雨導致多宗山泥傾瀉和水浸,天文台多次發出紅色及黑色暴雨警告信號。至於最低年雨量901毫米是於1963年錄得,當年香港曾4日供水一次。 楊繼興解釋,天文台今次的研究參考了世界各地主要氣候中心以超級電腦模擬未來氣候的結果。美國、加拿大、英國、德國、澳洲及日本的主要氣候中心,以全球氣候模式在一些特定的溫室氣體排放情景下,對全球未來氣候包括雨量作出了電腦模擬。其結果歸納於政府間氣候變化專業委員會在2001年發表的評估報告中。 在電腦模擬中使用的溫室氣體排放情景有多個,反映專家對全球未來人口、經濟、技術、能源和土地用途的發展狀況等因素的多種假設,當中包括較少溫室氣體排放的可持續性經濟發展方向和較多排放的快速經濟增長及大量使用石化燃料的情景。天文台利用這些全球氣候模式在上述多個不同排放情景下得到的電腦模擬結果,結合過去香港、華南及華中地區錄得的雨量數據,使用統計降尺度的方法綜合評估香港的未來雨量變化。 至於短期降雨方面,研究結果顯示二十一世紀出現大雨的日數會增多。他說:「由1961-1990這30年到本世紀末的最後30年(即2070-2099年),每小時雨量超過30毫米(即發出黃色暴雨警告的雨量標準)的日數會由每年5日半增至每年6日半。」

|