香港能見度有轉差長期趨勢,2004年低能見度數字創新高

香港能見度有轉差長期趨勢,2004年低能見度數字創新高 (2005年1月6日)

|

今日(1月6日)香港天文台公佈了香港能見度長期變化的研究結果,香港能見度有轉差長期趨勢,2004年低能見度數字創了新高。

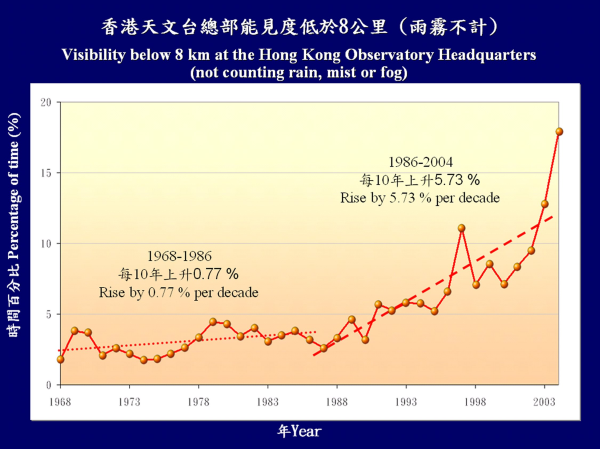

香港天文台助理台長楊繼興先生指出,在香港,低能見度出現的頻率呈上升的趨勢。「低能見度」是指撇除了雨、霧、薄霧後能見度低於8公里的情況。楊繼興說:「天文台總部出現低能見度時間百分比的上升速率在1968至1986年間為每10年0.8個百分點,其後顯著加速,1986至2004年間,上升速率則為每10年5.7個百分點,是前期的7倍。在2004年,低能見度出現時間百分比達18%,是歷年最高的,單月計算,2004年的2月、4月、6月、8月、9月、10月及12月這七個月也破了歷來同月的記錄。」

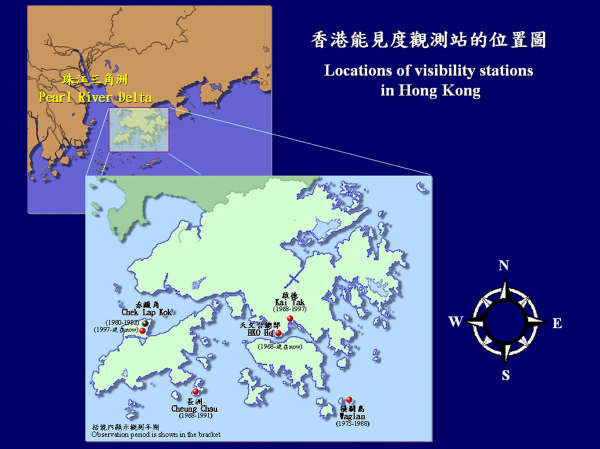

至於赤鱲角機場方面,情形也類似。2004年低能見度出現的時間百分比為24%,是赤鱲角歷年最高的。單月計算,2004年2月、5月、6月、8月、9月、10月、11月及12月這八個月亦破了歷來同月的記錄。

在1997至2004這8年間,赤鱲角機場低能見度出現的時間百分比平均為13%,遠高於在1980至1982年機場興建前天文台人員在赤鱲角島所觀測到的平均4%。

除了霧、薄霧及降雨等帶水點的氣象現象外,低能見度多是由於大氣中的懸浮粒子吸收和散射可見光引起。在香港及華南其他地區,懸浮粒子主要是由人類活動如工程、交通、火力發電、煑食、燃燒植物等產生。由於懸浮粒子隨風傳送及擴散,因此大氣傳送及擴散條件如風向、風速及大氣穩定度對能見度都有一定影響。

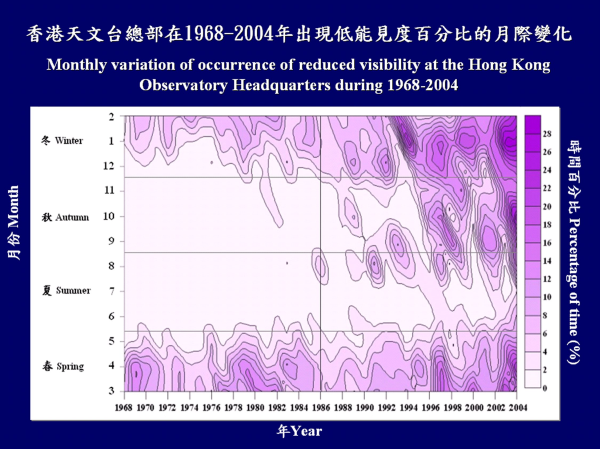

在季節變化方面,天文台總部冬、春季出現低能見度的時間較多,夏、秋季較少。這跟香港在冬、春季普遍吹來自內陸的東北季候風及夏季和秋初吹來自海洋的西南季候風有關。在所有季節,低能見度出現的時間百分比都呈上升的趨勢。楊繼興指出最大的變化在秋季,在80年代中期以前,秋天幾乎無低能見度情況出現,80年代中期以後,低能見度出現得越來越頻密,近幾年的時間百分比已達到10%,這可能與秋末香港普遍吹來自內陸的東北季候風及內陸懸浮粒子源增多有關。

在冬季和春季,低能見度每於微弱偏北季風潮抵達香港或於影響香港的東北季候風緩和時發生。在夏季和秋初,當有熱帶氣旋於香港的東面數百公里時,香港亦吹偏北或西北風及大氣較為穩定,這時香港能見度亦較差。

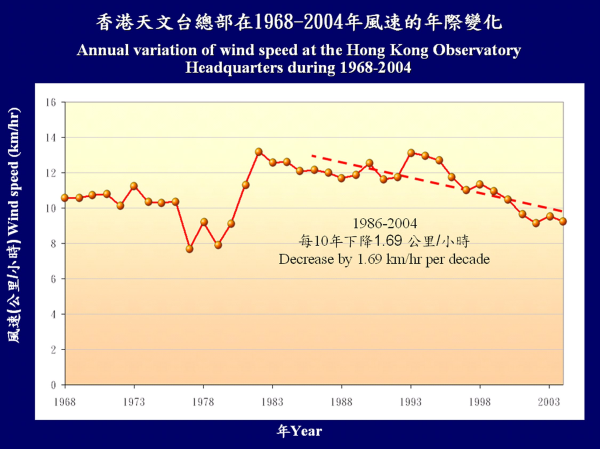

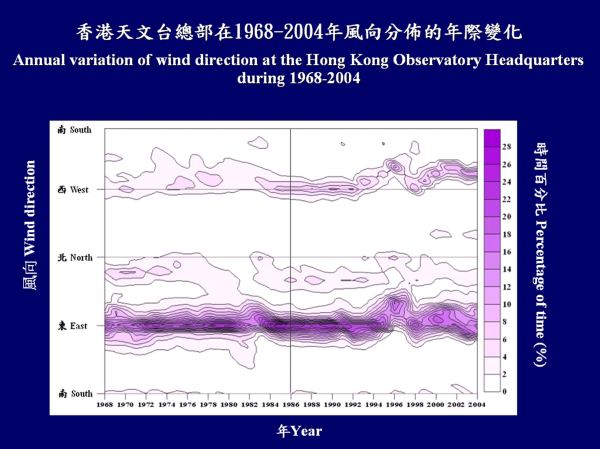

在天文台總部,風速在1968至1986年間並無顯著變化,但受到高密度城市發展影響,在1986至2004年間風力每10年下降1.69公里/小時(0.47米/秒)。風向方面,天文台出現偏西風的時間百分比在1968至1986年間亦沒有顯著變化,但在1986至2004年間每10年上升3.4%。楊繼興認為這些風速及風向的變化可能是80年代中期至今天文台總部能見度轉差加劇的部份原因。

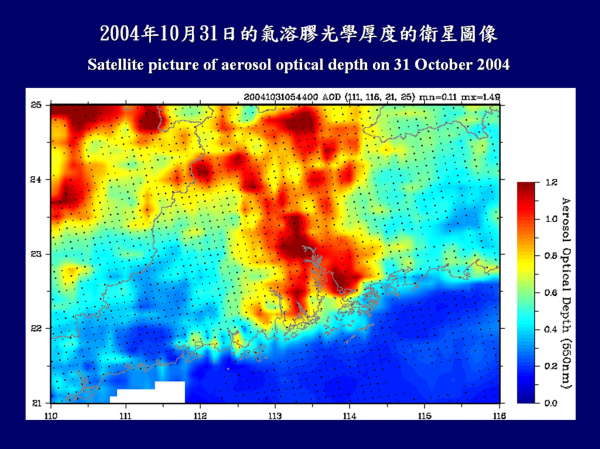

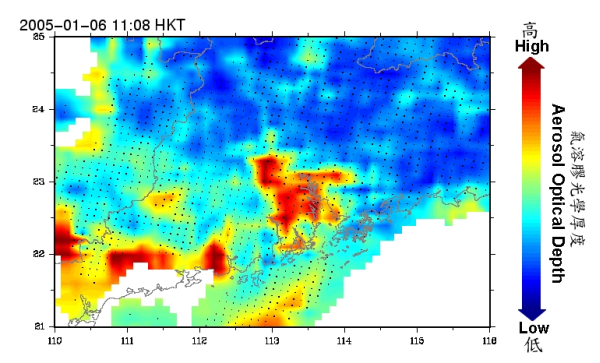

天文台於去年安裝了一套衛星接收系統,每天接收美國太空總署的地球觀測衛星的成像光譜儀(英文簡稱MODIS)圖像。於去年(2004年) 11月起將接收到的可見光圖像放於天文台網站供公眾瀏覽,這些圖像顯示烟霧分佈情況。最近,天文台將從衛星接收到的數據作進一步處理,製成氣溶膠(即懸浮粒子)光學厚度(Aerosol Optical Depth,簡稱AOD)圖像,由今日起發放於天文台網站(http://www.weather.gov.hk/wxinfo/intersat/modis/satc.html)供公眾瀏覽。這些圖像可更突出地顯示珠江三角洲一帶的能見度分佈情況。

楊繼興表示,天文台理解市民對低能見度的關注,希望所收集到的各種能見度觀測資料有助本港大專院校及其他機構對能見度的研究。

香港天文台助理台長楊繼興先生介紹香港能見度長期變化的情況

2005年1月6日上午11時珠江三角洲地區的氣溶膠光學厚度分布 |