香港天文台公布香港海平面長期變化

香港天文台公布香港海平面長期變化 (2004年6月14日)

|

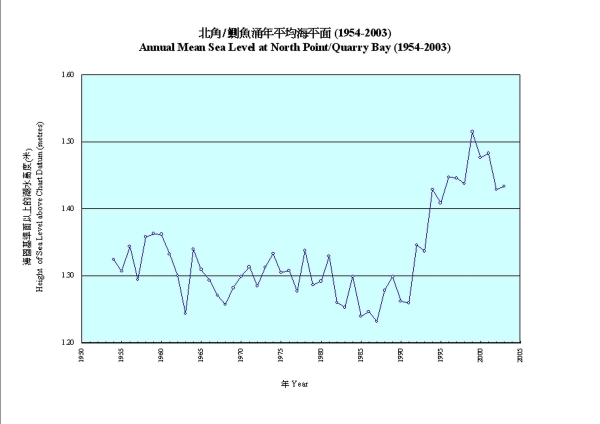

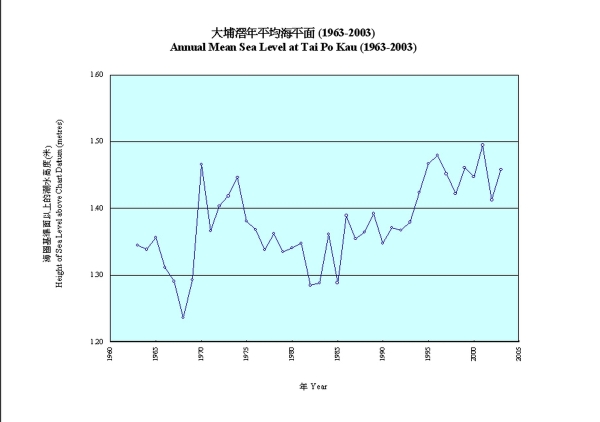

香港天文台今日(六月十四日)公布有關香港海平面長期變化的研究結果。在過去五十年,維多利亞港的海平面平均每年上升2.3毫米,即在五十年間共上升了約0.12米;而吐露港在過去四十年則平均每年上升3.0毫米,即亦總共上升了約0.12米。

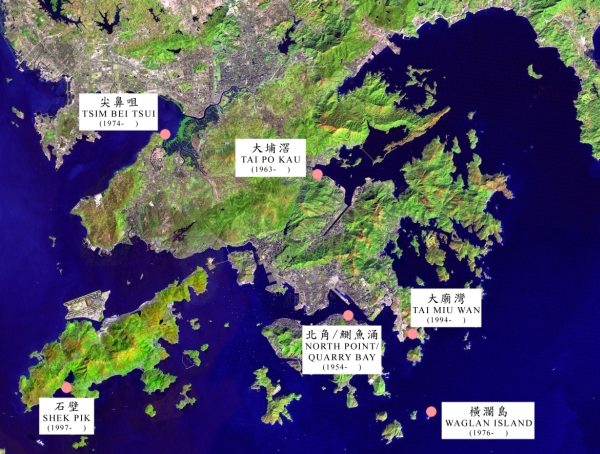

香港天文台在全港多處地點設有測潮站測量海面高度,其中在北角的測潮站提供了一九五四至一九八五年維多利亞港的水位資料,測潮站在一九八六年移至鰂魚涌繼續運作,至今所收集的數據長達五十年,是香港最長及最完整的水位記錄。此外,位於大埔滘的測潮站亦提供了吐露港自一九六三年以來41年的水位資料。

由於潮汐變化及氣象等因素影響,海面水位時刻都在變動。南海的洋流、珠江口流出的淡水和沉積物、以致大型填海做成的海岸線改變,都可能對香港各水域的水流和水位有影響。

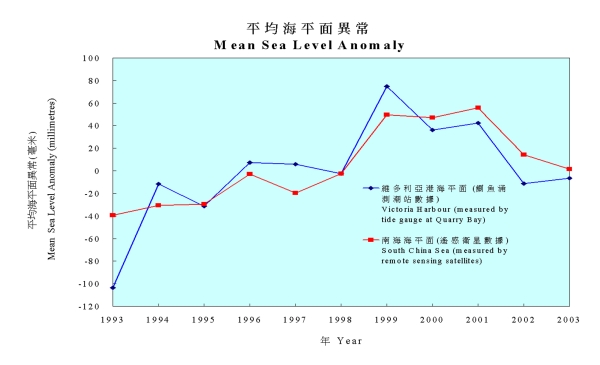

香港天文台助理台長楊繼興指出:「本港各水域的海面高度及年際變化都不盡相同,而維多利亞港海平面的長期變化與南海海平面的變化相當一致。維多利亞港海平面的變化,跟中國國家海洋局測到的南海海平面過去五十年的變化相若,亦與過去十年美國法國合作的遙感衛星所測量到南海海平面的變化一致。」

香港位處南海沿岸地區,每年都受颱風影響,而香港水域錄得的最高水位都是由颱風引發的風暴潮所引起的。颱風中心的氣壓比外圍低,令海面承受較低的大氣壓力,導致海面升高,而其強大風力會把海水往岸邊推高,氣壓和風力共同作用下造成風暴潮。香港出現的風暴潮高度一般在0.5至1.0米之間,但在極端情況下,風暴潮可以高達三米以上,引致沿海低漥地區受海水淹浸。

由風暴潮引起的海水淹浸在香港並不常見。歷史上,一九三七年的一個颱風及一九六二年的颱風溫黛所引發的風暴潮都曾經為新界廣泛地區帶來嚴重水浸。上一次由風暴潮引起的水浸發生在二○○一年,當時颱風尤特所引發的風暴潮令大嶼山的大澳和新界西北部地區發生水浸。

平均海平面上升後,同樣的風暴潮可以令水位升至更高的高度,沿海低漥地區受海水淹浸的機會將會增加。楊繼興說:「維多利亞港的海平面在過去五十年上升了0.12米,這個升幅會使最高水位的重現週期縮短約一半。即是說,原本重現週期是五十年的水位,在海平面升高後的重現週期會是大約二十五年。」雖然如此,由於香港的海岸工程在設計時已考慮了風暴潮效應及海平面可能會上升,相信在未來一段時間內香港的海面高度仍不會對香港構成威脅。

天文台的研究亦發現,維多利亞港海平面的年際變化在最近十多年最為顯著,年平均海平面在一九八七年至一九九九年急速上升,之後則急速下降,這正巧是人類自一八六○年代開始以儀器測量氣溫以來全球平均溫度上升得最快的時候。這意味著全球變暖可能是影響本港海平面變化的一項重要因素。

根據政府間氣候變化專業委員會(IPCC)在二○○一年發表的評估報告,全球變暖導致海水受熱膨脹以及兩極冰冠和雪山冰川融化,造成全球海平面上升,在二十世紀全球海平面平均每年上升了約一至二毫米,但區域性的差異相當之大,這主要是因為全球變暖影響了大氣及海洋環流,引致區域性的天氣及海平面變化。楊繼興表示:「研究本地區氣候變化是香港天文台工作重點之一。」此外,由於地殼移動可能對海面水位測定有影響,香港天文台與地政總署及香港理工大學合作由二○○四年起利用全球定位系統衛星技術,定期測量測潮站所在地殼的升降情況,支援日後本港長期海平面變化的研究。

圖一: 香港測潮站的位置

圖二: 鰂魚涌測潮站

圖三: 大埔滘測潮站

圖四: 測潮站潮汐數據記錄儀

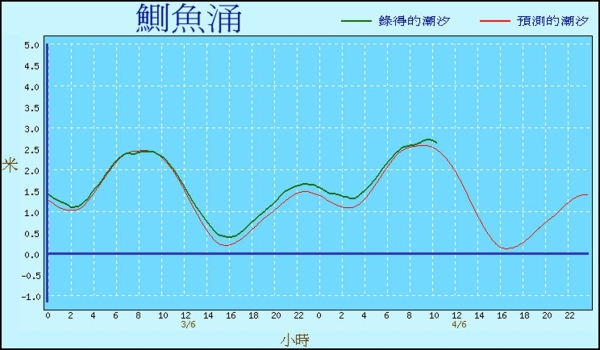

圖五: 鰂魚涌測潮站的潮汐圖

圖六: 北角/鰂魚涌年平均海平面 (1954-2003)

圖七: 大埔滘年平均海平面 (1963-2003)

圖八: 平均海平面異常

圖九: 香港天文台助理台長楊繼興先生介紹香港海平面長期變化

|