「風炮」的簡史

「風炮」的簡史

蔡振榮、呂旭昇

2023年5月

相信大家也熟知本港現行的數字熱帶氣旋警告信號系統(1-3-8-9-10),但大家有沒有聽過鳴放「風炮」?

香港天文台於1883年成立的其中一項首要任務是建立一個熱帶氣旋警告系統,當時的系統包括非本地及本地的警告信號。非本地信號是向航海人士及船長發佈關於熱帶氣旋的位置、移動方向及速度的資料;而本地信號則向市民提供熱帶氣旋所帶來的風力威脅的警告。

鳴放「風炮」[註]是天文台成立後最先採用的本地熱帶氣旋警告信號。當時的「風炮」位於尖沙咀水警總部,面向維多利亞港。當有熱帶氣旋迫近並預料會為本港帶來烈風時,便會鳴炮一次警告市民。當預料本港受颶風吹襲時,則會鳴炮兩次。而風向急速轉變時,亦會再次鳴炮提醒市民。根據現有記錄,本港於1884年8月21日第一次鳴放「風炮」,但該次天文台及蚊尾洲(香港西南約40公里的一個小島)均沒有錄得烈風。值得留意的是,當時的「風炮」亦用作郵遞炮,當收到來自倫敦的郵件時就會鳴放,所以兩者容易令市民混淆。1886年天文台台長、署理船政司及郵政署長建議廢取郵遞炮的安排。

1906年丙午風災後,當時成立的調查委員會對熱帶氣旋警告信號系統作出建議。1907年開始本港改用燃放炸藥的巨響取代「風炮」。當香港受颶風吹襲時,水警總部和船政廳會燃放三響炸藥,每次相距10秒。而且亦會在懸掛中的非本地信號上方再加上一個黑色十字形的符號,這就是後來颶風信號(即1931年及之後的十號風球/1917至1930年的7號風球)的前身。在1917年本港使用數字熱帶氣旋警告信號後,燃放炸藥的措施仍繼續維持至1937年,而本港最後一次燃放炸藥是在1937年9 月的丁丑風災。

百多年前鳴放風炮及燃放炸藥的記錄主要收錄於歷史報告和報章內,香港天文台近年把1884至1937年間相關的歷史資料重組及整理,並在網頁上展示。

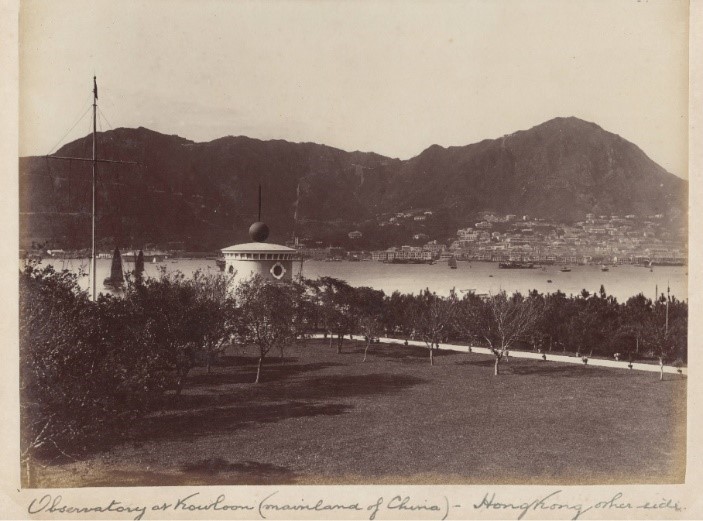

圖一 約1886年在尖沙咀水警總部的時間球及懸掛非本地信號的信號桿。根據歷史文件記載,「風炮」位於桅桿的底部,面向維多利亞港,可惜相片未能顯示「風炮」。(鳴謝岑智明先生提供相片)

註:

[1] 在天文台成立前,船政司於1877年開始鳴放風炮及懸掛風球,警告市民與熱帶氣旋相關的惡劣天氣。

[1] 在天文台成立前,船政司於1877年開始鳴放風炮及懸掛風球,警告市民與熱帶氣旋相關的惡劣天氣。