季候風與氣候變化

季候風與氣候變化

李本瀅、李子祥

2010年10月

人們經常問我氣候變化對亞洲季候風有什麼影響,根據研究結果,兩者之間的關係並非十分明顯。

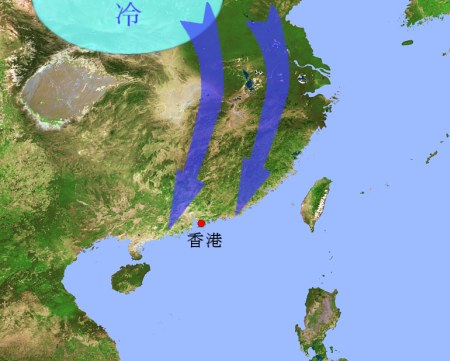

首先,為何東亞地區會有季候風呢?這是因為亞洲大陸是一塊龐大的陸地所致的。我在 2010 年 4 月 30 日的網誌中已說明了水比其他物料更難升溫,因此在夏季陽光充沛的日子,亞洲大陸上的空氣會比海洋上的空氣升溫較快,形成海陸之間的溫差,於是產生了由海洋吹往陸地的西南風,這就是夏季季候風出現的大致原因。此外,東亞地區的獨特地形(喜馬拉亞山及青藏高原)亦會對季候風的形成有一定影響。

圖一 東亞地區夏季季候風示意圖

冬季季候風形成的原因則剛好相反。隨著夏季結束,太陽逐漸往南移使日照量減少,亞洲大陸上的空氣會比海洋上的空氣冷卻得較快。這樣,兩者之間的溫差便產生由陸地吹往海洋的東北風。

圖二 東亞地區冬季季候風示意圖

為了說明陸地及海洋年頭至年尾的氣溫變化,我們可以比較香港及位於北太平洋上的檀香山(夏威夷)的每月平均氣溫。雖然兩地的緯度相近,但檀香山位處太平洋一島嶼上,全年的氣候均受海洋影響,從圖三可見檀香山全年氣溫的變化遠較香港為小。

圖三 香港及檀香山(夏威夷)的每月平均氣溫 (1971 至 2000 年)

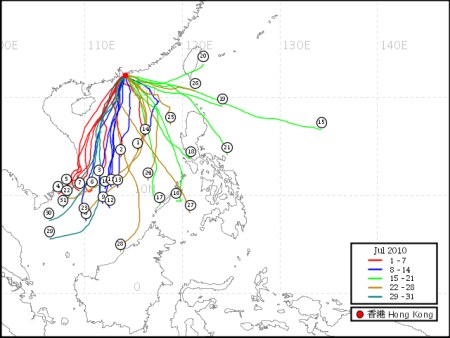

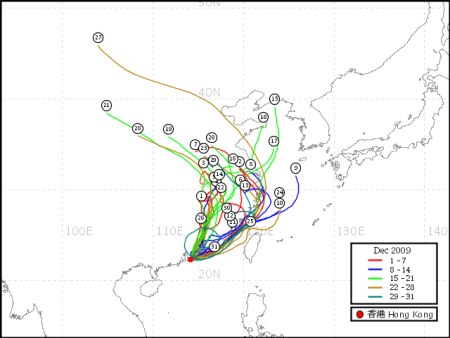

追蹤到達香港的氣團,能讓我們知道氣流從那裏來。圖四及圖五分別顯示了 2010 年 7 月及 2009 年 12 月的氣流抵港路線圖,從這兩圖可清楚看見夏季時影響香港的氣流主要來自西南方,而在冬季時則主要來自東北方。

圖四 2010 年 7 月份的氣流抵港路線圖(過去 3 天的路徑)

圖五 2009 年 12 月份的氣流抵港路線圖(過去 3 天的路徑)

研究結果顯示,影響中國的夏季及冬季季候風在過去數十年間呈現了減弱的跡象。科學家認為全球暖化、區域及全球大氣環流改變、太陽輻射量的變化、以至人為氣溶膠(由人類活動產生並釋放至大氣中的微小懸浮粒子,例如:燃燒、使用化石燃料)增加都是導致季候風減弱的原因。

在全球暖化的背景下,過去數十年間陸地上的暖化幅度比海洋的更明顯,尤其是在高緯度地區。這令海陸之間的溫差減少,從而使冬季季候風減弱。

而夏季季候風減弱的原因則較為複雜。在過去數十年,我們觀察到華中地區在夏季出現降溫趨勢,這降溫現象可能是由於人為氣溶膠的增加令日照減少所致。由於海陸之間溫差減少,造成夏季季候風減弱。這意味著夏季季候風的影響範圍較從前偏南,令夏季時雨帶的位置從北往南移。更多的降雨集中在華中地區將進一步使地面冷卻,這反饋作用令夏季季候風變得更弱。

參考資料:

[1] Xu, Q. (2001). Abrupt change of the mid-summer climate in central east China by the influence of atmospheric pollution, Atmospheric Environment 35 (2001) 5029–5040

[2] 呂俊梅,任菊章,琚建華, (2004). 東亞夏季風的年代際變化對中國降水的影響, 熱帶氣象學報, 20 (1).

[3] Ding, Y.H. and Johnny C. L. Chan (2005). The East Asian summer monsoon: an overview, Meteorol Atmos Phys 89, 117–142, doi: 10.1007/s00703-005-0125-z

[4] Xu, M., C.-P. Chang, C. Fu, Y. Qi, A. Robock, D. Robinson, and H. Zhang (2006). Steady decline of east Asian monsoon winds, 1969–2000: Evidence from direct ground measurements of wind speed, J. Geophys. Res., 111, D24111, doi:10.1029/2006JD007337

[1] Xu, Q. (2001). Abrupt change of the mid-summer climate in central east China by the influence of atmospheric pollution, Atmospheric Environment 35 (2001) 5029–5040

[2] 呂俊梅,任菊章,琚建華, (2004). 東亞夏季風的年代際變化對中國降水的影響, 熱帶氣象學報, 20 (1).

[3] Ding, Y.H. and Johnny C. L. Chan (2005). The East Asian summer monsoon: an overview, Meteorol Atmos Phys 89, 117–142, doi: 10.1007/s00703-005-0125-z

[4] Xu, M., C.-P. Chang, C. Fu, Y. Qi, A. Robock, D. Robinson, and H. Zhang (2006). Steady decline of east Asian monsoon winds, 1969–2000: Evidence from direct ground measurements of wind speed, J. Geophys. Res., 111, D24111, doi:10.1029/2006JD007337