極端天氣預報

極端天氣預報

何俊傑

2017年8月

極端天氣,例如暴雨、颱風、酷熱和嚴寒天氣,往往對生命財產構成重大威脅。因此,提供準確、可靠和及時的極端天氣預報,是世界各地氣象機構均十分重視的議題。

利用電腦模擬大氣變化的數值天氣預報模式,是現今預測天氣最主要的參考工具之一[1]。隨著科技進步,電腦預報模式的準確度日漸提升,但它們輸出的預測並非完全準確,在預報極端天氣方面的可靠度仍然較低。有時候,個別電腦預報模式或許預測數天後香港會出現極端天氣,但同一模式的下一次更新就改變預測,極端天氣不再出現。因此,要提供可靠的極端天氣預報,預報員不能只參考電腦預報模式輸出的最新結果,還要借助其他新的預測產品。

我們發覺,電腦模式的集合預報系統對預報員預測極端天氣有一定幫助。所謂集合預報,是通過輕微改變輸入到同一電腦模式的初始條件,產生多個在未來某個時刻可能出現的天氣狀況。從這多個天氣預測的差異,來反映天氣預報的不確定性,以及出現某種天氣狀況的概率[2]。

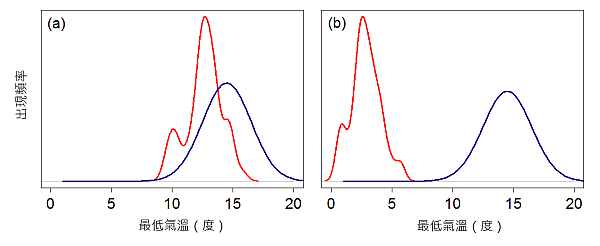

舉一個例子:假設預報員正在預測一月下旬某天的最低氣溫。圖一(a)的藍線顯示歷史上一月下旬每日最低氣溫的頻率分佈(稱為「氣候分佈」),可見14至15度出現的頻率最高,而最低氣溫在10度以下或20度以上則較罕見。圖中的紅線則顯示集合預報對當天最低氣溫預報值的分佈,可見當日最大機會出現的低溫約13度,即比過往同期日子稍低。而出現低於10度的極端低溫的機會存在,但不算太大。

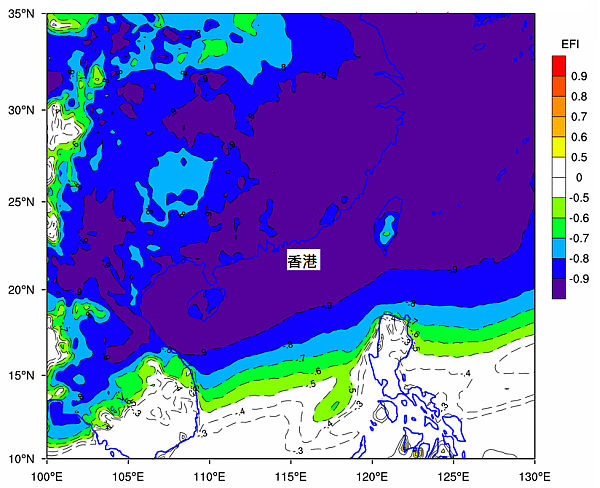

當有電腦預報模式預示數天後會出現極端天氣,預報員可同時參考集合預報的結果。若集合預報同時顯示有很大機會出現有關情況,便可能需要提醒市民對極端天氣作好準備。以2016年1月下旬的強烈寒潮為例,圖二是歐洲中期天氣預報中心集合預報系統在1月18日計算在1月24日香港時間早上8時至翌日早上8時期間最低氣溫的「極端預報指數」(Extreme Forecast Index)。這個指數概括地顯示集合預報的分佈與氣候分佈兩者之間的差異,正數或負數的數值越大,代表集合預報的分佈越偏離氣候分佈[3]。圖中可見,華南大部分地區的「極端預報指數」接近負1,表示集合預報中大部分的低溫預報值都低於整個氣候分佈的最低值(即類似圖一(b)的情況,而非圖一(a)的情況)。換句話說,出現極端低溫的機會相當高。最後,香港天文台在1月24日錄得3.1度,是1957年以來的最低溫度,而華南不少地方亦出現破紀錄的低溫。

雖然在上述例子中集合預報系統能在數天前預示會有極端低溫的天氣出現,但須注意的是,現今集合預報系統尚未能有效掌握每一次極端天氣過程。尤其對於一些變化急速、影響範圍細小的極端天氣(例如暴雨),預報不確定性相當高,集合預報的分歧往往十分大。因此,要準確地預報各類型的極端天氣,對預報員來說仍然是一大挑戰。

圖一 兩個模式集合預報系統的假設例子。紅線為一月下旬某日最低氣溫集合預報的分佈,藍線則為歷史上一月下旬每日最低氣溫的頻率分佈(氣候分佈)。

圖二 歐洲中期天氣預報中心集合預報系統在2016年1月18日計算在1月24日香港時間早上8時至翌日早上8時期間最低氣溫的「極端預報指數」。 (©ECMWF 2016)

延伸閱讀:

[1] 天文台網誌:淺談天氣預報

[2] 教育資源:「上帝不會擲骰子」? — 天氣演變的隨機性

[3] Zsótér, E., 2006: Recent developments in extreme weather forecasting. ECMWF Newsletter, 107, 8–17.

[1] 天文台網誌:淺談天氣預報

[2] 教育資源:「上帝不會擲骰子」? — 天氣演變的隨機性

[3] Zsótér, E., 2006: Recent developments in extreme weather forecasting. ECMWF Newsletter, 107, 8–17.