探索雲端技術於天氣服務的應用

探索雲端技術於天氣服務的應用

葉繼豪

2021年10月

香港天文台通過世界氣象組織全球電信系統與世界各地的氣象部門合作,交換氣象資料。早於1969年,香港天文台與日本氣象廳攜手建立香港–東京地區性專用電訊網絡,雙方開展實時氣象資料交換工作。隨後數年,天文台逐步與國內外多個氣象部門,包括中國氣象局、泰國氣象局和澳門地球物理暨氣象局開拓氣象資料交換工作,進一步擴展天文台與其他氣象部門的聯繫,支援日益頻繁的國際氣象資料交換。到了20世紀90年代,互聯網逐漸興起,天文台善用資訊科技,透過互聯網進行氣象資料交換。隨著互聯網技術的發展,氣象資料的傳輸也愈來愈方便快捷,資料承載量亦得到明顯的提升,為傳輸資料量龐大的氣象資料,例如數值天氣預報模式產品和資料、氣象衛星資料及天氣雷達資料等等帶來顯著效益。

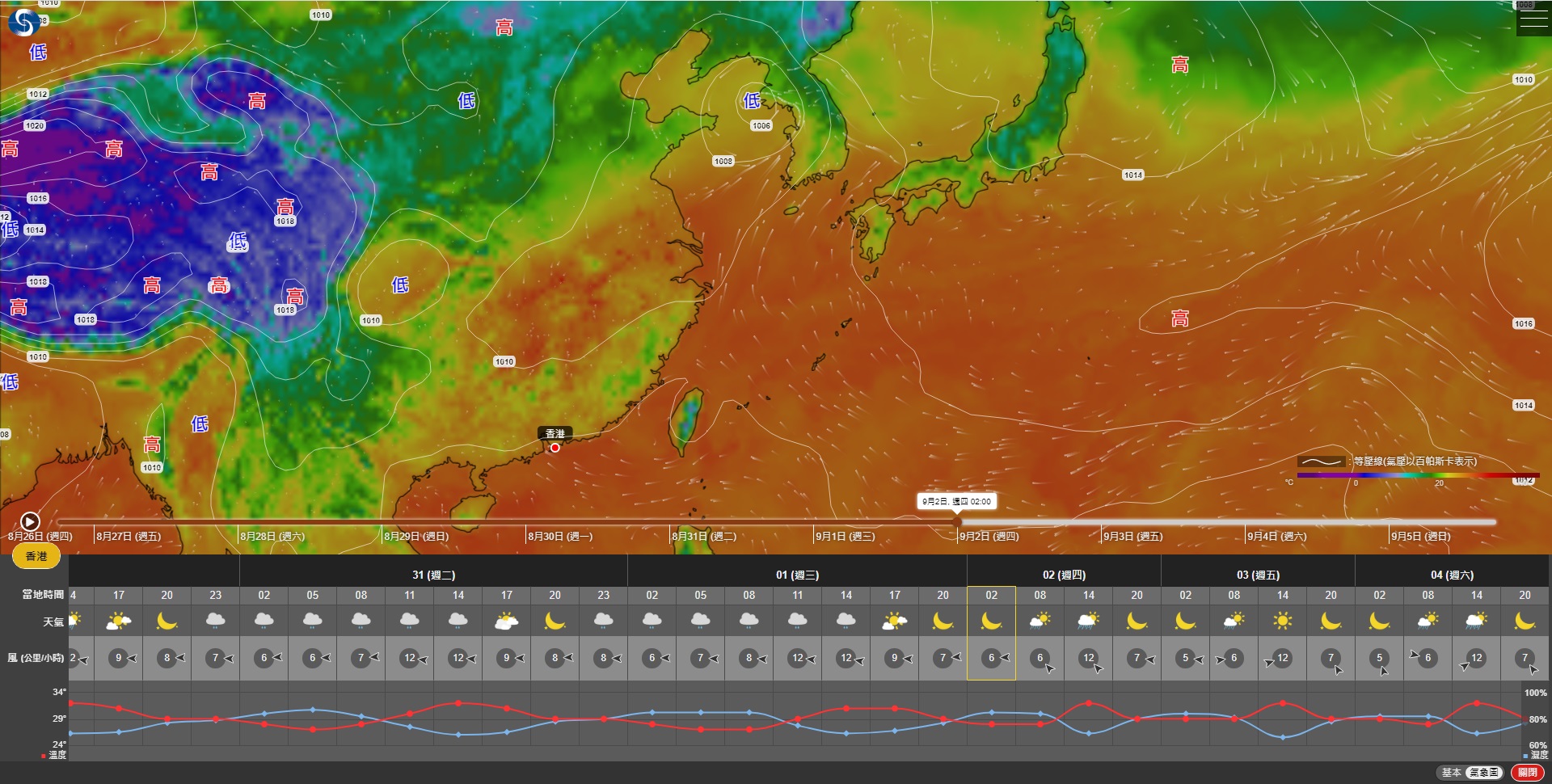

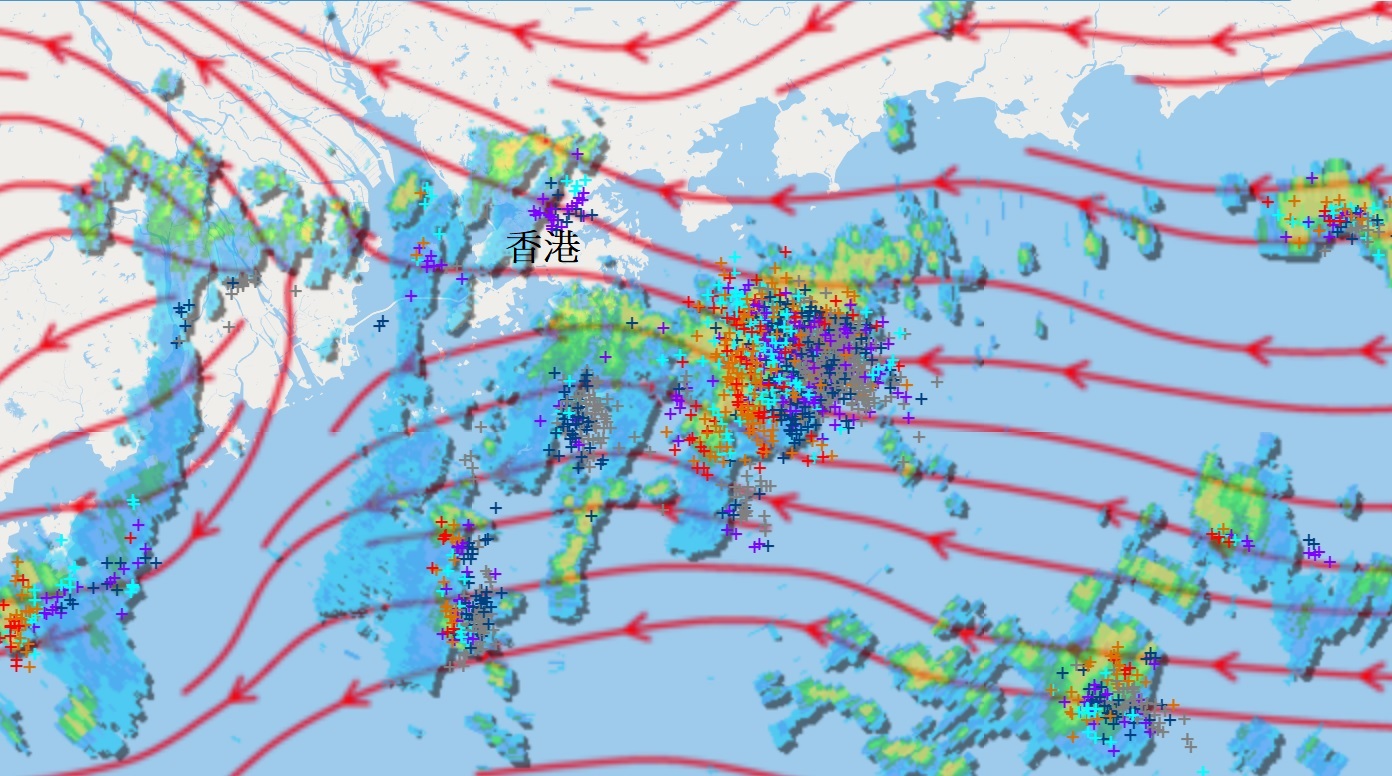

在大數據時代,天文台從不同的渠道可以獲得愈來愈多氣象以及非氣象的數據,而數據的類型及數量亦於近年有顯著的增長。現時天文台每天要處理的氣象數據量超過20TB,而數據處理涉及多套電腦系統對數據進行加工和處理,並生成各類報告、圖表和天氣圖供天氣預報員參考使用(圖一﹑二)。因應氣象大數據的急速增長、專用電訊網絡的流量限制、互聯網的穩定性,以及電腦系統的可擴展性及可用性等等的因素,我們需要尋求更有效的方法來處理龐大的氣象數據。

雲端運算服務及技術近年發展迅速,天文台也正積極探討和應用雲端服務於業務運作上,其中一個項目是探討應用雲端技術於數據交換。在2020年底,香港天文台聯同中國氣象局在雲端平台上於香港和北京兩地分別架置了雲端虛擬機及高效能內部網絡,並利用雲端虛擬機進行數據交換。經測試後,發現雲端服務能有效地支援京港兩地的數據交換。除了效能之外,雲端平台亦同時具有高擴展性和高可用性等等的特質,這些都是業務系統的重要需求。再者,我們更可以直接利用雲端虛擬機對天氣數據進行處理及製成各類型的產品,待完成後再把產品傳回天文台,這也是我們正在探討的發展方向之一。

圖一:天文台「地球天氣」網站顯示的電腦預報產品

圖二:2021年8月27日早上的地面風場分析(紅色箭咀)、雷達回波(疊加顏色區域)及閃電位置("+"顏色符號)