波狀層積雲

波狀層積雲

許大偉

2009年9月

夏去秋來,東北季候風開始主導香港的天氣,空氣的水分減少;近地面的氣溫下降;大氣中、低層經常出現逆溫層,天氣變得比較穩定,雲朵的垂直發展空間亦隨之受限。夏季常見的「積雲」明顯減少,「層積雲」取而代之成為秋冬季內大氣低層的主角。

層積雲由細小水滴組成,呈灰或白色;屬於「低雲族」,雲底高度少於2000米;雲體較薄,厚度一般為數百米;水平覆蓋範圍往往超過數公里。層積雲的變化繁多,形態不一,在香港的秋冬季內,最常見並易於察覺的要算是「波狀層積雲」,外形有如排列整齊的麵包捲,從雲的縫隙中可見到藍天(見圖一)。這樣的形態正好反映其成因與大氣的波浪狀運動有關。

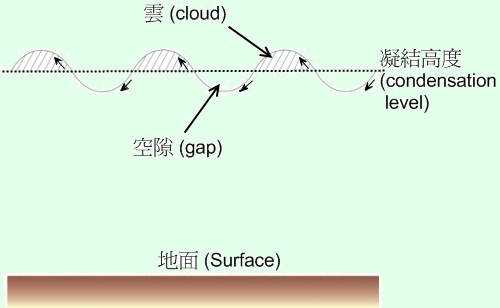

事實上,大氣充滿了波動,有的從兩層密度有異和速度不同的氣流分界面產生;有的由空氣攀越山脈所造成。波動能夠產生上升和下降運動,當水汽足夠時,超越凝結高度的部分因上升冷卻成雲,另一部分因下沉增溫而消散(見圖二),結果出現帶狀雲體與空隙相間的分布。由於波狀層積雲的含水量不多,一般不會帶來降雨。但假若雲體逐漸增厚,甚至融合成一大片,則可能快將下雨。

波狀層積雲有一近親,其形態和生成機制相似,但出現於3000至4500米的大氣中層,它就是「波狀高積雲」。有一簡易方法可以作初步鑑別,觀測者把手伸直,若果遠高於水平線的帶狀雲體超過中間三指的總寬度,一般都是低層的「波狀層積雲」。

圖一: 2003年11月24日早上出現於香港國際機場以東的波狀層積雲

圖二: 波狀層積雲的形成機制示意圖