熱帶氣旋觸發的高溫與風暴潮

熱帶氣旋觸發的高溫與風暴潮

黎倩琪

2021年4月

香港天文台進行氣象監測已有超過130年歷史,由初期主要涵蓋氣壓、溫度、濕度、風向風速、雨量等基本氣象要素,到後來開展高空氣象探測、潮汐測量等工作。持之以恆及定時的測量,是建構香港氣候資料庫不可缺少的部分,讓我們得知各項要素在不同時節的氣候平均值,為天氣預測及監測氣候變化提供基礎。這次從天文台的氣候資料庫選取一些近年出現且與熱帶氣旋相關的「香港氣象之最」,並為大家簡述它們的成因。

直至2020年為止,天文台總部自1884年有記錄以來錄得的最高氣溫首兩位是2017年8月22日的36.6度和2015年8月8日的36.3度(表一),兩者均與熱帶氣旋(2017年天鴿、2015年蘇迪羅)外圍的下沉氣流有關。

| 排名 | 最高氣溫(攝氏) | 日期 |

|---|---|---|

| 1 | 36.6 | 2017年8月22日 |

| 2 | 36.3 | 2015年8月8日 |

| 3 | 36.1 | 1900年8月19日 |

| 4 | 36.1 | 1990年8月18日 |

| 5 | 35.7 | 1968年7月25日 |

表一 在1884-2020年期間(除1940-1946年外)天文台總部錄得的最高氣溫首五位

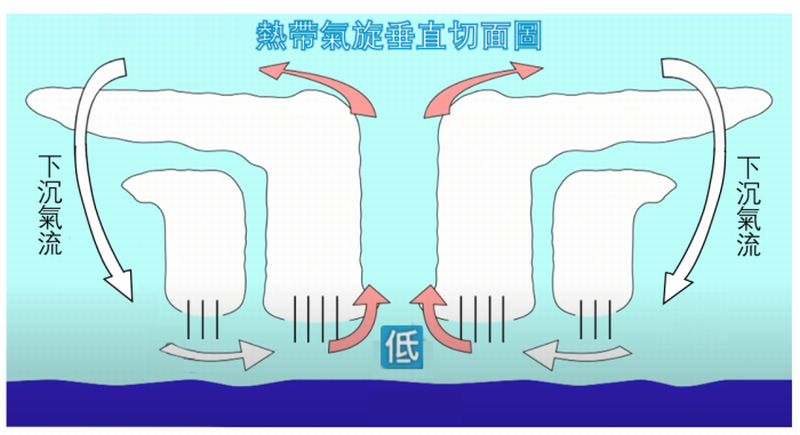

大家可能會留意到,有時候當熱帶氣旋在台灣或呂宋海峽附近時,香港天氣會非常悶熱,風勢微弱和陽光充沛,這都是由熱帶氣旋外圍的下沉氣流所造成。熱帶氣旋中心附近有猛烈的上升氣流,當氣流到達對流層頂時,由於更高層大氣(平流層)一般處於穩定狀態,氣流不能再上升,隨之便會往水平方向擴散,最終在熱帶氣旋外圍形成下沉氣流(圖一)。下沉氣流既會令氣溫上升,亦不利雲的形成,故受影響地區很多時陽光普照、悶熱及有煙霞。

圖一 熱帶氣旋外圍下沉氣流示意圖。

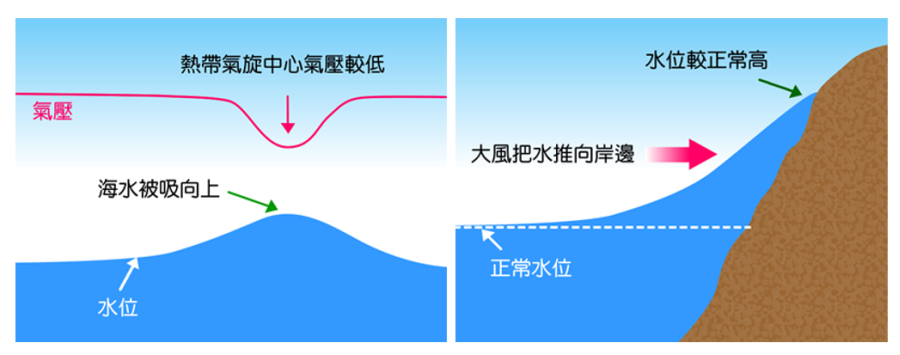

當熱帶氣旋逐漸靠近香港,取而代之的往往是狂風暴雨,甚至出現風暴潮。熱帶氣旋中心的低氣壓會吸起海水,而猛烈風力亦可把海水推往岸邊(圖二),兩項因素都會令熱帶氣旋中心附近的水位高度上升,形成風暴潮。

圖二 熱帶氣旋的低壓中心會吸起海水(左),風力會推動海水(右)。

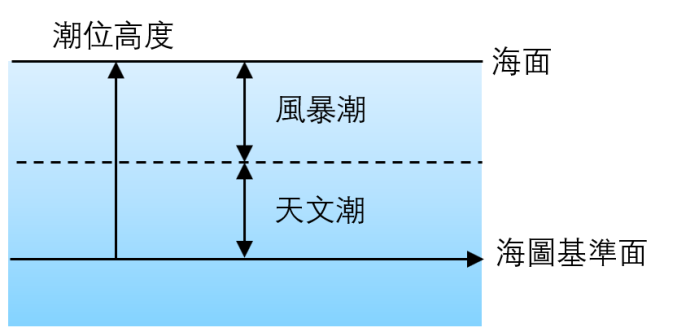

風暴潮的計算方法(圖三),是把潮汐站量得的潮位減去天文潮(由月球和太陽引力造成的潮汐高度)。有記錄以來在鰂魚涌/北角錄得的最大風暴潮為2018年9月16日的2.35米(表二)[1],是由超強颱風山竹引起[2]。

圖三 潮位高度與風暴潮的關係(不按比例)。

| 排名 | 風暴潮高度(米) (天文潮高度以上) |

熱帶氣旋 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 1 | 2.35 | 山竹 | 2018年9月16日 |

| 2 | 1.77 | 溫黛 | 1962年 9月1日 |

| 3 | 1.68 | 艾黛 | 1954年8月29日 |

| 4 | 1.49 | 露比 | 1964年9月5日 |

| 5 | 1.45 | 荷貝 | 1979年8月2日 |

表二 鰂魚涌/北角潮汐站錄得的熱帶氣旋最高風暴潮首五位[1]。

而鰂魚涌/北角潮汐站錄得的最高潮位首兩位是1962年9月1日的3.96米和2018年9月16日的3.88米(表三)[3],分別跟熱帶氣旋溫黛以及山竹有關。山竹襲港當日為農曆八月初七,接近小潮日子。若山竹於天文大潮時襲港,所帶來的破壞必更為厲害!潮位高度還會受如季候風、海岸線形狀等因素影響。各種因素叠加起來可能引致不同地區的潮位高度有所不同。

| 排名 | 潮位高度(米) (海圖基準面以上) |

熱帶氣旋 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 1 | 3.96 | 溫黛 | 1962年9月1日 |

| 2 | 3.88 | 山竹 | 2018年9月16日 |

| 3 | 3.57 | 天鴿 | 2017年8月23日 |

| 4 | 3.53 | 黑格比 | 2008年9月24日 |

| 5 | 3.38 | 尤特 | 2001年7月6日 |

表三 鰂魚涌/北角潮汐站錄得的熱帶氣旋最高潮位首五位[3]

熱帶氣旋不僅會帶來狂風暴雨,它可能引致的酷熱天氣和風暴潮亦不容忽視。隨著全球暖化及海平面上升,極端天氣會出現得更頻密,影響亦會更加嚴峻。大家要透過持續及積極地實行綠色生活,為節能減碳出一分力。

天文台「氣象冷知識」第一百三十二集:颱風核心的外圍

天文台「氣象冷知識」第二百零五集:天鴿特輯–都是風暴潮惹的禍