火星旅程和宇宙輻射

火星旅程和宇宙輻射

陳兆偉、敖穎斐

2023年7月

從《全面失控》到《火星救援》,地球旁邊那顆既枯燥又冷漠的紅星一直都是科幻電影迷熱衷的幻想世界,當中不少人也希望有朝一日能親自一睹火星的真面目。這夢想隨著中美歐多次無人探測器跟火星車成功登陸而扎根,人類登陸火星逐漸成爲了下個各地引頸期盼的目標。更有雄心壯志者已經在探索未來大型火星移民計畫的可能性。但事實上,火星探索是否真的可以那麽順利呢?

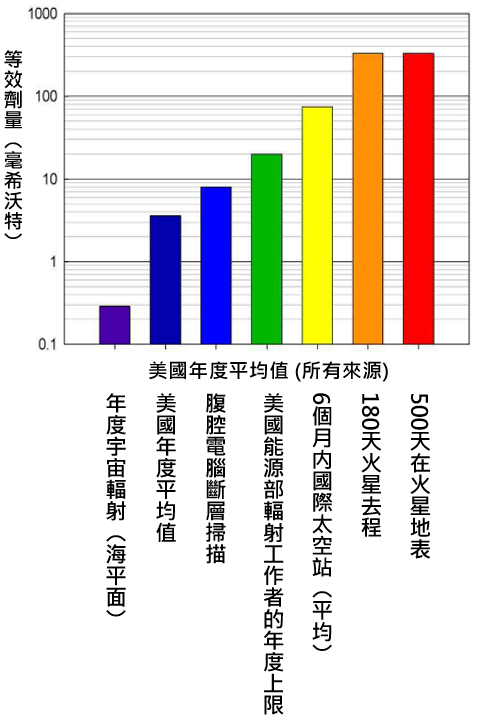

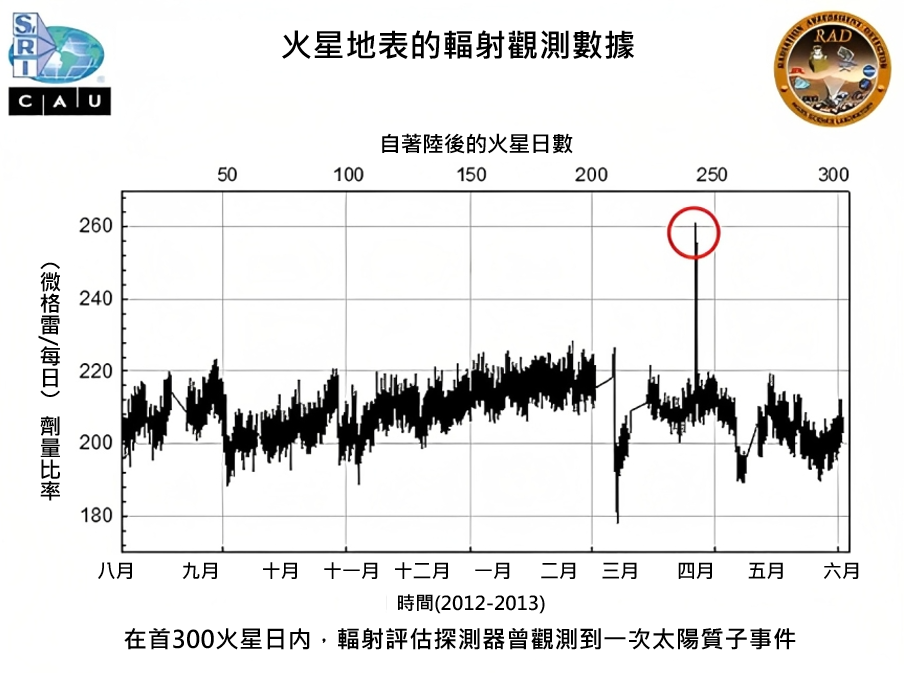

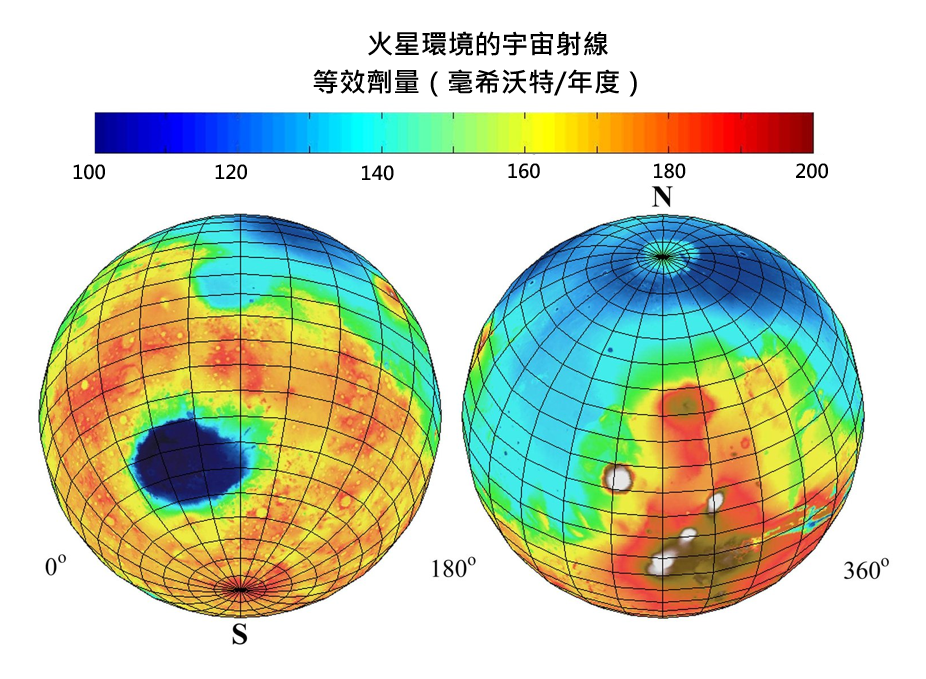

考慮到火星缺乏一個能夠阻擋帶電粒子的全球磁場,而且火星大氣層比地球的薄得多,對地表的輻射屏蔽作用小,如長時間在火星地面停留與勘察確為一項艱巨的任務。據輻射評估探測器數據顯示,火星表面的宇宙射線平均劑量率為每天0.67毫希沃特。此外,在前往火星的途中,平均宇宙射線劑量率為每天1.8毫希沃特,已經接近在地球上每年吸收的天然本底輻射劑量(大約2毫希沃特)。從2013年美國太空總署好奇號偵測器的測量顯示,180天的去程、500天的地表勘測、180天的返程,這三個階段的總輻射劑量大致相同(圖一)。但以上劑量研究並沒有涵蓋太陽粒子事件(圖二),或火星地面輻射差異(圖三)等特殊情況。

科幻電影《流浪地球》也有提及過太空輻射對宇航員的威脅,宇航員一旦遠離太氣層,便會曝露於多種電離輻射,包括來自銀河系的宇宙輻射、太陽發出的質子和電子、被地球磁場困在范艾倫輻射帶 裏的質子和電子、中子等。根據太空旅程的時間作估算,宇航員在單次任務的輻射劑量已可能遠遠超過100毫希沃特,對健康造成長遠影響。面對輻射的挑戰,人類應該如何應對呢?

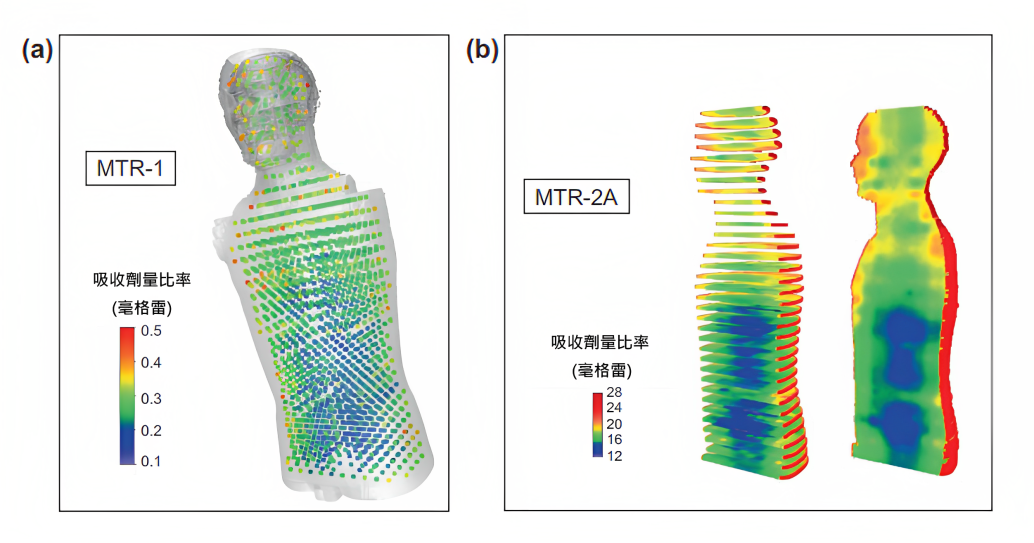

目前人體器官輻射劑量測量技術已經提升並得到廣泛應用,這可以幫助建立更全面的輻射安全評價方法以發展新的防護技術,例如人體模型(Phantom Torso)(圖四)、光線追蹤科技、聚乙烯纳米複合物料與水牆等,可加强保障宇航員健康和安全,降低旅程中宇航員所吸收的輻射劑量。有賴這些研究與科技的發展,相信未來總有一天,人類能親眼目睹這紅星的光彩。

圖一 好奇號火星之旅的輻射劑量計算圖。

(圖片來源:Radiation Exposure Comparisons with Mars Trip Calculation | NASA)

(圖片來源:Radiation Exposure Comparisons with Mars Trip Calculation | NASA)

圖二 2013年,好奇號在火星表面曾觀測到一次微弱的太陽質子事件(又叫太陽風暴),為輻射劑量帶來顯著波幅。太陽質子事件是現時預測火星任務中輻射劑量的最大未知數。(圖片來源:Radiation Measurements on Mars – NASA Mars Exploration)

圖三 地圖中的顏色是以毫希沃特為單位的年度劑量估算。範圍一般從100毫希沃特(深藍色)到200毫希沃特(深紅色)。

(圖片來源:Estimated Radiation Dosage on Mars (nasa.gov))

(圖片來源:Estimated Radiation Dosage on Mars (nasa.gov))

圖四 (a) 在國際空間站外執行任務時,基於熱釋光探測器的讀數,在MATROSHKA(該人體模型的代號)模型中測得的吸收劑量率分布。

(圖片來源:https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_42_4)

圖四 (b) 國際空間站內MATROSHKA(該人體模型的代號)模型的吸收劑量率分布,通過對整個模型體積的點劑量進行內插得到。

(圖片來源:https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_42_4)

(圖片來源:https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_42_4)

圖四 (b) 國際空間站內MATROSHKA(該人體模型的代號)模型的吸收劑量率分布,通過對整個模型體積的點劑量進行內插得到。

(圖片來源:https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_42_4)