核事故後果評估

核事故後果評估

孔繁耀

2018年8月

天文台其中一項主要任務是核事故後果評估。大家有沒有想過為什麼這項重要的工作要由天文台負責?

在回答這個問題前,我們先想想萬一發生核事故時,有什麼因素會影響環境輻射劑量的評估。首先,有關輻射洩漏的資料,例如洩漏位置和高度、放射性物質的種類、排放量及持續時間等都必然是重要的因素。除此之外,我們亦需要風向、風速、大氣穩定度和降雨情況等天氣資料,來評估放射性物質的擴散情況。

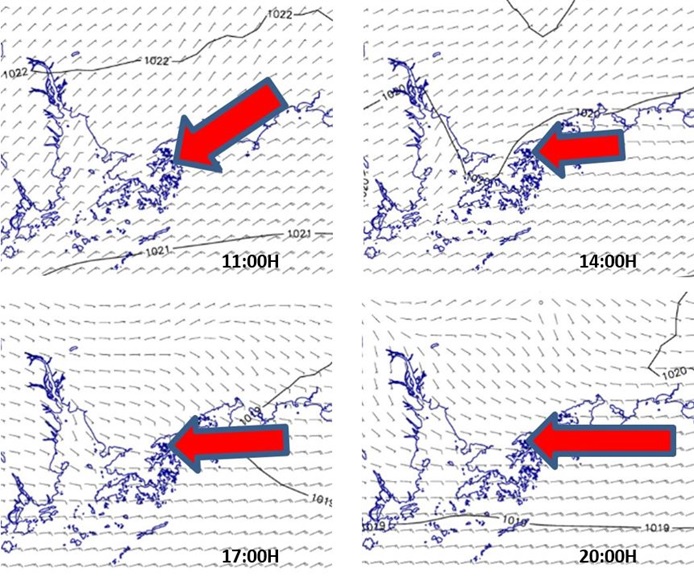

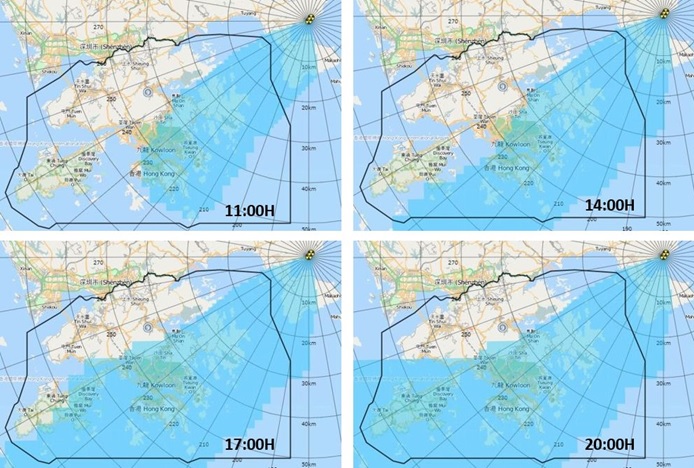

若當只有微量的放射性物質短暫洩漏時,一般可以依據事發時的天氣狀況來作出迅速的輻射後果評估。但如有持續的放射性物質洩漏,便需要準確的天氣預報才能較有效評估放射性物質所影響的範圍及嚴重性。舉個假設的例子,圖一顯示某天上午八時的風向和風速,當時香港及其附近地區主要吹輕微至和緩東北風。而數值天氣模式預測日間會漸轉吹偏東風,且風力會稍為增強(圖二)。假設大亞灣核電站於上午八時開始有持續數小時的放射性物質洩漏,大氣擴散模式顯示在最初數小時放射性物質會向西南擴散,並影響香港東部和南部地區。隨著風向轉自從東面吹來,在下午較後時間放射性物質便會開始向西擴散,受影響的範圍亦延伸至香港西南部地區(圖三)。

由此可見,專業氣象知識是進行輻射後果評估的其中一個關鍵。我們日後會繼續介紹風向、風速、大氣穩定度和降雨對核事故後果評估的影響,大家多多留意。

圖一:假設例子中上午八時的風向和風速

圖二:假設例子中數值天氣模式預測的風向和風速

圖三:假設例子中大氣擴散模式所預測的放射性物質的擴散情況