生物放大作用與放射性物質

生物放大作用與放射性物質

何樂平、李嘉康

2022年7月

生物放大作用一般是指在自然環境中的化學物質(通常為有害物質),其濃度沿食物鏈在各級生物體內逐漸遞增的過程。若要出現生物放大作用,這些化學物質(包括重金屬、親脂性有機化合物)通常是難以被生物排出體外或分解,因而可以長期於生物體內穩定地堆積,濃度沿食物鏈向上逐漸增加。

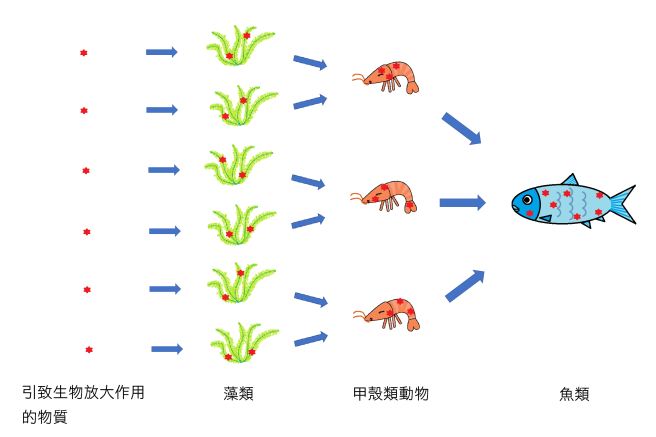

假設海洋中的藻類吸收某種有害的化學物質X,但X的濃度太低不足以影響藻類的生長。當甲殼類動物大量攝食藻類後,由於X難以被有效移除因而在動物體內累積。同理,當魚類攝食大量甲殼類動物後,X的濃度會在魚類體內進一步上升。最終,X的濃度在食物鏈頂部的生物中會顯著高於環境的原本水平,甚至危害生物健康。

圖一 生物放大作用示意圖

在各類重金屬中,部份是屬於放射性核素(例如鍶-90)。這些放射性核素一旦被生物吸收,便難以代謝或排除出體外,再加上較長的半衰期,它們可以長期留在生物體內並造成負面影響。因此,持續監測食物中的放射性物質會否因生物放大作用而累積至危險水平,是環境輻射監測中不可或缺的一環,也是保障食物安全與公眾健康的重要工作。

香港天文台定期從主要食物分銷點、批發市場和供應商收集各類市民日常食用的陸生和水生食物樣本,並在京士柏的輻射實驗室進行放射性核素分析。分析結果亦會刊載於每年出版的「香港環境輻射監測摘要」,供市民下載查閱。