相控陣天氣雷達與低空天氣

相控陣天氣雷達與低空天氣

劉子麒、陳營華

2025年1月

天文台於2021年在沙螺灣設置了一台相控陣天氣雷達,經過3年多的運作,證實能有效探測對本港具高影響的惡劣天氣 [1],為未來籌建掃描範圍覆蓋全港的相控陣天氣雷達網絡打下堅實的科學基礎。

相控陣天氣雷達的優點在於提供高時空解像度的雷達圖像。相比大帽山和大老山的長程天氣雷達,相控陣天氣雷達可以六分之一的時間及五倍的解像度完成對大氣的立體掃描[*],能有效捕捉快速變化的惡劣天氣如龍捲風、冰雹、強烈雷暴及其引發的強陣風。以下列舉2024年發生的兩個天氣案例來演示相控陣天氣雷達在業務運作上所帶來的裨益。

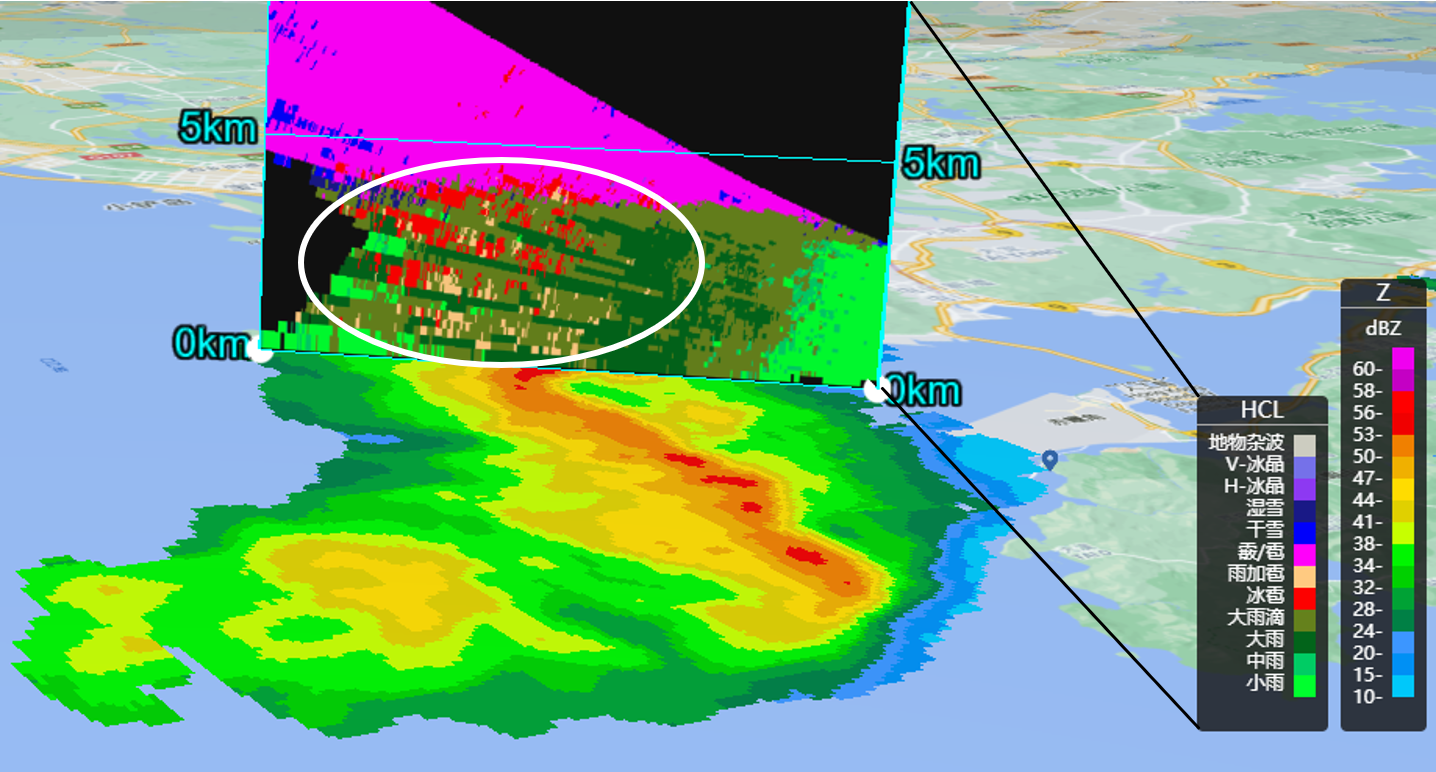

2024年4月30日一道低壓槽為廣東帶來大驟雨及雷暴。當晚約9時一道強雷雨帶影響珠江口西岸,並為澳門附近地區帶來冰雹。隨著該雷雨帶向東移近香港西部,晚上9時19分左右沙螺灣相控陣天氣雷達的水凝物分類垂直剖面圖清楚顯示5公里以下出現冰雹(圖一),天文台亦在雷暴警告發出香港可能受冰雹影響的相關信息。

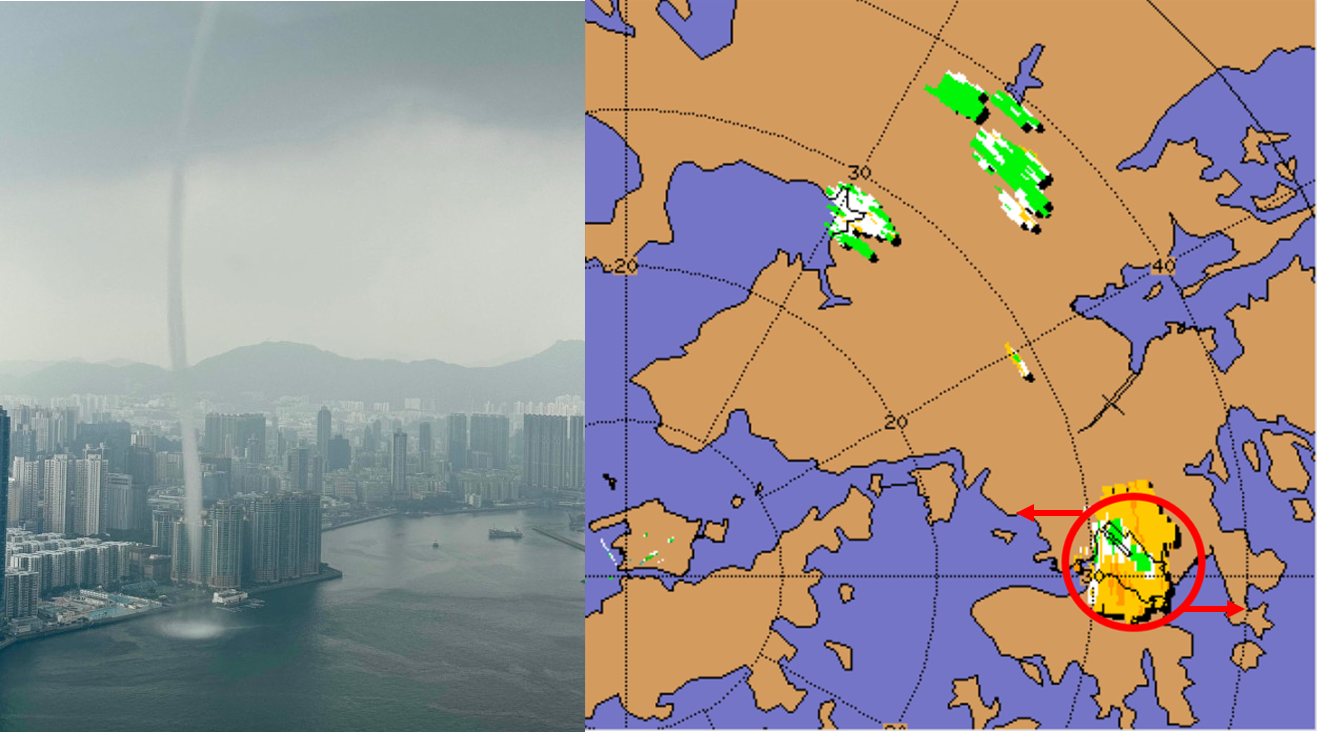

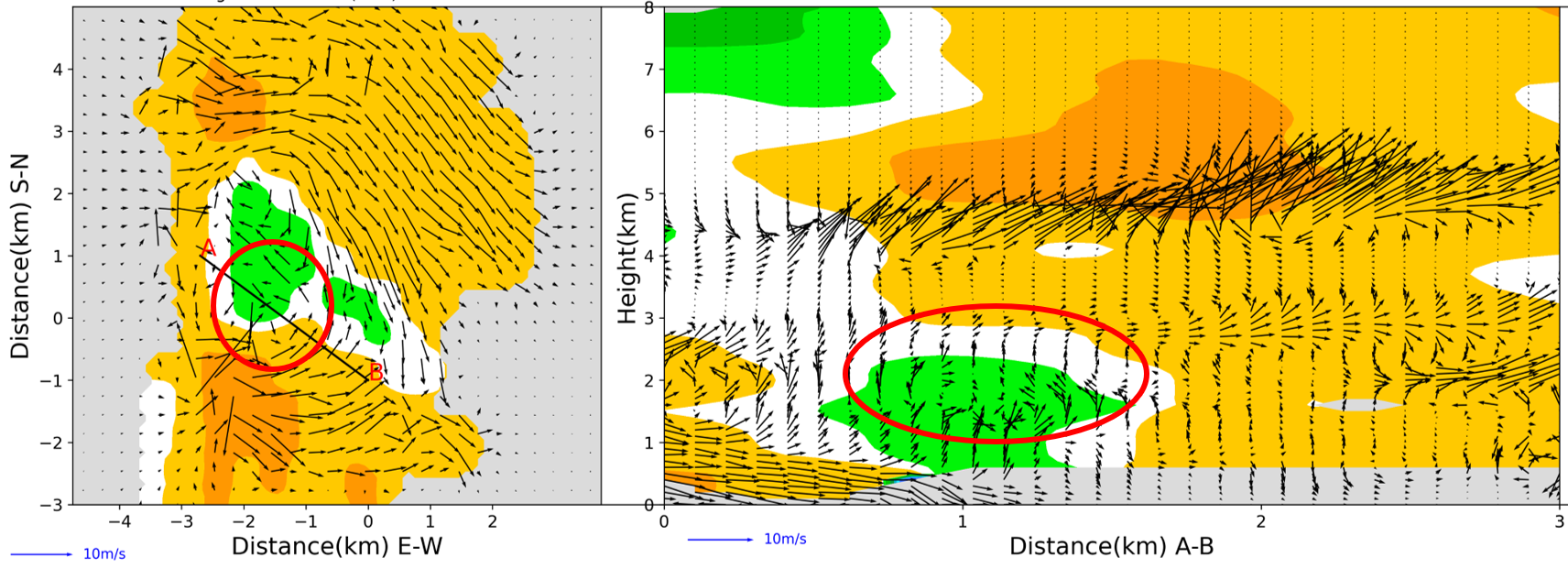

2024年9月28日下午約12時30分維多利亞港內出現水龍捲(圖二,左),是自1959年以來首次在維多利亞港內有水龍捲報告。沙螺灣相控陣天氣雷達在相近時間的多普勒風場顯示與水龍捲相關的偶極結構 [2] (圖二,右),即表示氣旋性的渦旋。天文台進一步利用沙螺灣相控陣天氣雷達及大老山長程天氣雷達數據進行雙多普勒風場反演,得出與水龍捲相關的三維立體風場 [3,4] (圖三), 加強了解水龍捲的結構和特性。

由於沙螺灣相控陣天氣雷達安裝在較低高度的位置(雷達天線高度離海平面約35米),雷達掃瞄範圍可低至數百米的低空空域,大大加強天文台監測低空天氣狀況的能力,包括低層降雨和風場變化。從以上水龍捲案例,沙螺灣相控陣天氣雷達數據可結合其他長程天氣雷達數據進行雙多普勒風場反演,得出高解像度的三維立體風場,這可讓天文台為無人機、小型飛行器等低空載具提供氣象資訊,有助確保低空飛行安全,促進低空經濟的發展。

圖一 沙螺灣相控陣天氣雷達於2024年4月30日下午9時19分左右的水凝物分類垂直剖面圖顯示5 公里以下出現冰雹(白色橢圓圈內的紅色點)。

圖二 左圖:2024年9月28日下午12時30分左右維多利亞港出現水龍捲(相片由政府飛行服務隊提供)。右圖:沙螺灣相控陣天氣雷達相近時間的多普勒風場顯示與水龍捲相關的偶極結構(綠色:移向雷達,橙色:遠離雷達)。

圖三 利用2024年9月28日下午12時30分左右沙螺灣相控陣天氣雷達及大老山天氣雷達數據所反演出的三維立體風場。左圖:離海平面約1,435米的水平風場叠加沙螺灣多普勒風場圖像(紅圈標示氣旋性的渦旋流場)。右圖:沿左圖A-B黑線的垂直風場剖面圖叠加沙螺灣多普勒風場圖像(橢圓紅圈標示左圖的氣旋式渦旋相應的上升氣流)。

註:

[*] 沙螺灣相控陣天氣雷達可在一分鐘內完成最高達68層的立體掃描,並提供空間解像度低至30米的雷達圖像。相比之下,天文台兩台分別在大帽山和大老山的長程雷達需6分鐘完成12層立體掃描,雷達圖像空間解像度為150米。

[*] 沙螺灣相控陣天氣雷達可在一分鐘內完成最高達68層的立體掃描,並提供空間解像度低至30米的雷達圖像。相比之下,天文台兩台分別在大帽山和大老山的長程雷達需6分鐘完成12層立體掃描,雷達圖像空間解像度為150米。

參考資料:

[1] 應用相控陣天氣雷達監測惡劣天氣

[2] 如何解讀多普勒天氣雷達的風場

[3] Application of three-dimensional wind fields and dual-polarisation signals of an X-band Phased Array Weather Radar in diagnosing vertical motion and cloud electrification of convective storms.

[4] A Variational Vethod for the Analysis of Three-Dimensional Wind Fields from Two Doppler radars.

[1] 應用相控陣天氣雷達監測惡劣天氣

[2] 如何解讀多普勒天氣雷達的風場

[3] Application of three-dimensional wind fields and dual-polarisation signals of an X-band Phased Array Weather Radar in diagnosing vertical motion and cloud electrification of convective storms.

[4] A Variational Vethod for the Analysis of Three-Dimensional Wind Fields from Two Doppler radars.