淺談相對濕度

淺談相對濕度

蘇志維

2024年5月

「乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。下午本港普遍地區的相對濕度降至百分之四十左右。」如果你有留意天氣報告,相信對「相對濕度」這名詞不會陌生。相對濕度究竟是甚麼?為何要加上「相對」兩字?它又是怎樣量度呢?

絕對濕度及相對濕度

絕對濕度是指每單位體積空氣中水汽的質量,通常以克/立方米(g/m3)作單位,反映空氣的實際水汽量。

相對濕度是指空氣中的實際水汽壓與在相同溫度下飽和水汽壓的比例,通常以百分比(%)表達。

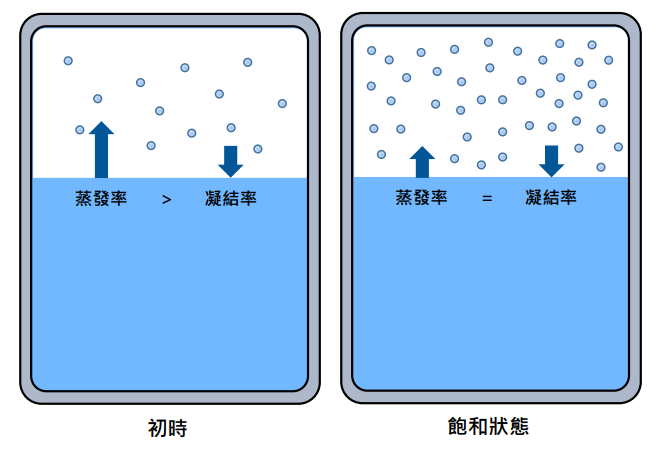

而甚麼是飽和水汽壓?試想像一個在室溫裝載著水的密封容器,並假設溫度不變。初時,水面部分的分子如有足夠動能,便會蒸發成為水汽,並逃逸液態水體。部分水汽會再次凝結為液態水。這個過程會持續,直至達到均衡狀態,即返回的分子與逃出的分子數量一樣。此時,容器內的空氣不能容納再多的水汽。我們稱這種狀態為飽和(圖一)。而在這情況下,水汽向水面施加的壓力就是飽和水汽壓。飽和水汽壓與溫度有關,溫度越高,空氣中可容納的水汽越多,而飽和水汽壓則越高,反之亦然。

簡單來說,相對濕度可理解成空氣的實際水汽量相對於在相同溫度下可存在最高水汽量之比例。假設實際水汽量不變(絕對濕度不變),若氣溫下降,較冷的空氣可以容納的最高水汽量會減少(即飽和水汽壓減少),相對濕度亦會隨之而上升。在一些天朗氣清的日子,晚間輻射冷卻效應顯著,氣溫下降有機會令近地面大氣中的水汽飽和而凝結成小水滴(即是露)。而達到飽和所需要降至的氣溫亦因此稱為露點溫度。

圖一 由於蒸發率最初大於凝結率,水汽對水面施加的壓力(即水汽壓)會上升,直至達到飽和狀態,即蒸發率等於凝結率。飽和狀態時的水汽壓便是飽和水汽壓。

相對濕度的量度

常見的相對濕度量度方法主要有以下三種。

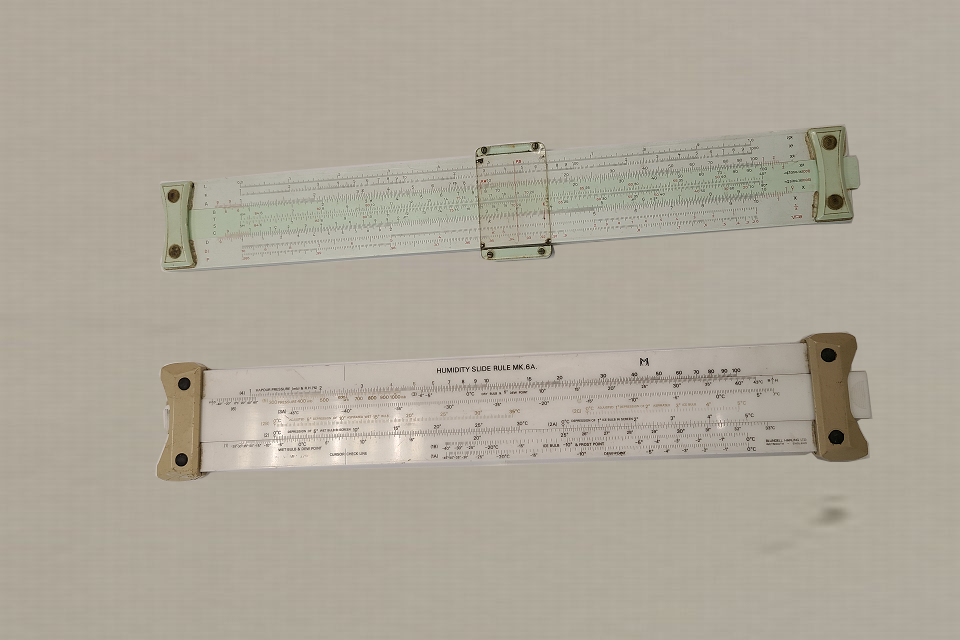

以乾濕球溫度計算:乾球溫度就是日常說的氣溫。而濕球溫度則從球面被濕布罩著的溫度計讀出。由於濕布水份的蒸發冷卻,濕球溫度一般較乾球溫度低。水份的蒸發率取決於空氣的水汽量。空氣越乾燥,水份蒸發越快,乾球與濕球溫度差距越大。故此,乾濕球溫度差異反映空氣中水汽距離飽和的程度,可藉此計算相對濕度。歷史上天文台曾使用不同的計算方法,包括利用濕度換算表、濕度滑尺(圖二)及公式。現時天文台採用修訂柏氏(Hooper)法[1]來計算相對濕度。

電阻式濕度計:利用物料導電性質隨濕度改變的特性,量度電阻變化。

電容式濕度計:量度電容器之間的電介質層因濕度改變而出現的電容變化。天文台部分自動氣象站有使用這類濕度計。

圖二 濕度滑尺。

恢復戰後相對濕度歷史紀錄

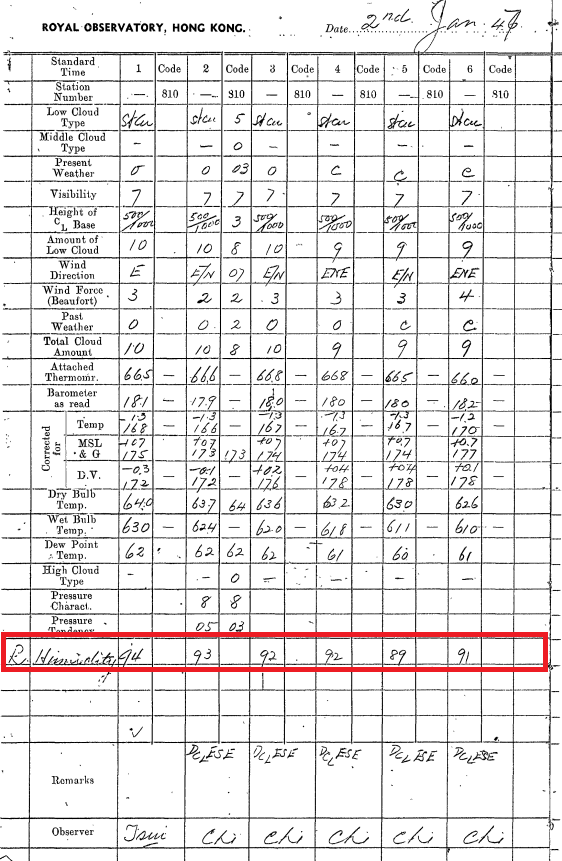

以往,天文台網站只提供自1961年起的相對濕度數據。而戰後1947至1960年間的相對濕度數據則記載於天文台總部的天氣記錄簿內(圖三)。近年天文台把這些歷史相對濕度數據進行品質檢定及數碼化,並加進天文台的資料庫。2023年11月天文台網站新增了1947至1960年在天文台總部錄得的每年、每月及每日平均相對濕度數據。

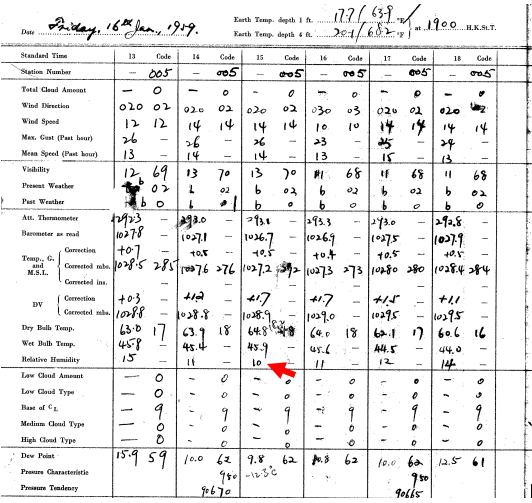

戰後香港曾經歷過一些極端乾旱的天氣,當中包括1963年香港出現長時間乾旱,全年平均相對濕度只有73%,是有記錄以來最乾燥的一年。該年1月亦是有記錄以來最乾燥的月份,平均相對濕度只有45%。而1955年1月16日的平均相對濕度為21%,是有記錄以來最低的日平均值。以天文台總部每小時觀測為基礎,最低的絕對最低相對濕度則出現在1959年1月16日,當日下午3時錄得的相對濕度只有10%(圖四)。

圖三 1947年使用的天氣記錄簿,當中最後一行記錄了每小時的相對濕度。

圖四 1959年1月16日的每小時天氣觀測摘錄。下午3時的相對濕度只有10%,是有記錄以來最低的絕對最低相對濕度。

參考資料:

[1] Meteorological Magazine, No. 1297, Volume 109 “Computation of vapour pressure, dew point and relative humidity from dry- and wet-bulb temperatures”, G.P. Sargent, 1980

[1] Meteorological Magazine, No. 1297, Volume 109 “Computation of vapour pressure, dew point and relative humidity from dry- and wet-bulb temperatures”, G.P. Sargent, 1980