神秘的彩光環

神秘的彩光環

趙孔儒

2011年6月

市民詢問大氣光學現象後提供的一張照片影像。

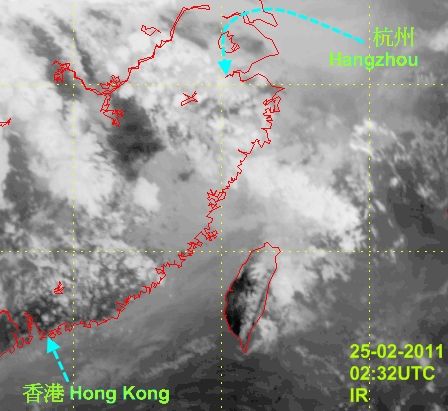

劉小姐﹙Miss LAU Yim-ling, Nancy﹚在2011年2月25日乘飛機從香港前往杭州。在航機旅途中,大約上午11時,她看到窗外一個圍繞着一 架飛機的有趣大氣光學現象,並且把這個現象拍攝了下來﹙圖 1﹚。她詢問天文台那是什麼現象。在她觀察的那段時間,香港與杭州之間的廣泛地區 出現由微小水滴組成大量﹙相對較暖﹚的低雲﹙圖 2﹚。我分析後己解答了這是「彩光環」。現在附加圖解,進一步詳細地介紹給我們的讀者。

圖1︰彩光環﹙圖片由劉小姐Miss LAU Yim-ling, Nancy拍攝和提供﹚

圖2︰2011年2月25日上午10點 32分,紅外光衛星圖片顯示在香港與杭州之間的廣泛地區出現由微小水滴組成大量﹙相對較暖﹚的低雲。﹙ 日本氣象廳MTSAT-1R 紅外光衛星圖像﹚

照片影像有什麼特徵?

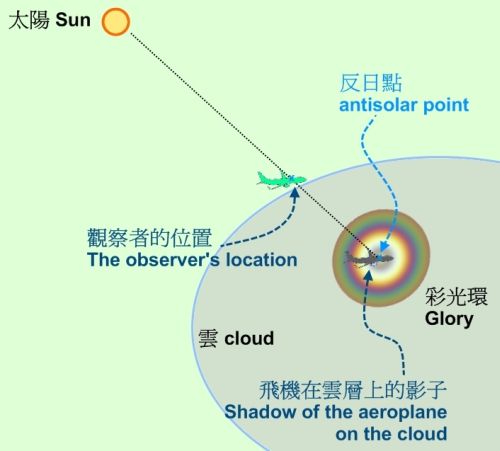

這張照片是由一位乘客﹙劉小姐﹚在一架飛機上拍攝得到的。照片中顯示,飛機的影子在雲層上被 一組同心圓的彩色圓環緊緊圍繞着。圍繞着飛機的圓環顏色像彩虹般逐漸轉變。

何謂「彩光環」?為什麼照片中的現象是「彩光環」?

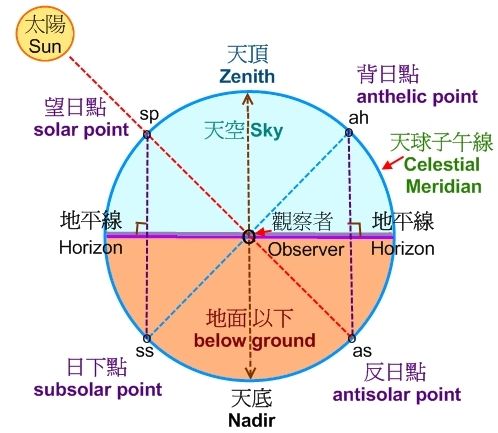

「彩光環」﹙有時簡稱「光環」,也叫做「佛光」或「寶光」﹚是由於太陽光被雲中的水滴反向散 射﹙見第7節﹚而產生細小又不同色彩的發光環,而且環的顏色通常略為黯淡。各環的顏色是不同的,若有更多的發光環向外延伸,顏 色會大致順序重複。「彩光環」是出現在觀察者的反日點﹙antisolar point,圖3﹚下,一組圍繞着反日點的細小不同顏色的發光環,使太陽、觀察者和觀察者在「彩光環」裡的 影子同時出現在一條直線上。因此,從圖1揭示出觀察者﹙劉小姐﹚當時是坐在飛機的中前排座位上的﹙圖4﹚;劉小姐後來也證實了這個是她在飛機上的座 位位置。並且圍繞着飛機的光環很細小,色彩順序改變,所以是「彩光環」。

圖3︰反日點﹙antisolar point﹚是一個(在天球的)虛點。相對於觀察者,反日點位於太陽的對面 (180o 之外),它是從太陽穿過觀察者的延伸直線上的一個虛擬點﹙設想出來的位置﹚。 [註釋:除在這裡標示的中文翻譯以外,這四個術語包括solar point、anthelic point、 antisolar point 和subsolar point,或會有其它中文譯名。]

圖4︰乘客坐在飛機的中前排靠窗座位上,望向左下方,看到飛機在雲層上的影子被彩光環緊緊圍繞着。

「彩光環」的現象是否罕見呢?

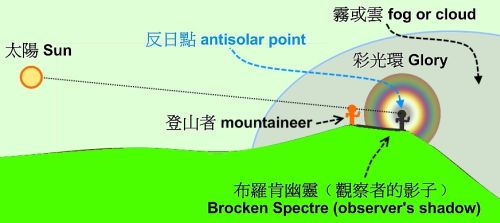

在沒有飛機的時代,目擊「彩光環」是較罕見的。但若果登上高山,也有機會看見類似現象。當太 陽從登山者後面照射過來時,登山者有時可以看到他的影子被陽光投射到霧或雲上。當臨近日落或日出的時間,太陽的高度較低時, 觀察者的下半身影子會被大大拉長,影子因而看來明顯被放大。投影到霧或雲上的觀察者影子,四周被「彩光環」的一系列同心圓彩色發光環包圍着,稱為「布羅肯 幽靈 (Brocken Spectre)」﹙圖5﹚。如果有多於一個登山者,雖然每個人可以看到其他人的影子,但每個登山者只能看到一 個彩光環圍繞着他自己影子的頭部為彩光環的中心,而看不到任何其他彩光環圍繞着其他登山者影子的頭部﹙為彩光環的中心﹚。

若天氣和光學條件適合時,人們是可以看到這種現象的。現今由於乘搭航機旅行已經很普遍,坐在機上靠窗 位置的乘客,會有較多機會見到這種「彩光環」現象﹙圖 4﹚。其實這已是劉小姐第二次看到這種現象。

圖5︰當登山者背向太陽朝反日點﹙antisolar point﹚望去,他會看到彩光環或一組彩色同心圓環圍繞着他自己影子的頭部。﹙反日點是對着太陽相反方向 望去,一個設想出來的位置或虛擬點;在此圖中,反日點即是觀察者影子的頭部。﹚

在高空看到「彩光環」,是飛機可能會遇到積冰的潛在積冰預警信號。

當飛機在高空飛行,若遇見「彩光環」出現在溫度低於冰點以下濃密的厚雲層上時,這是飛機潛在 積冰的一個警告信號。在這種情況下,只有當雲層含有相當數量在冰點以下的過冷水滴(液態水),「彩光環」才可能出現和被看到。 當過冷水滴接觸到飛機,便會即時在飛機表面上凝固結冰。因此,若一架飛機飛進這些在高空能產生「彩光環」的雲時,飛機可能會遭遇積冰。

彩光環是怎樣形成的?有什麼特性?

彩光環是因為太陽光經由雲裡或霧中的水滴反向散射﹙見第7節﹚而引起的,並出現在雲或霧的近白 色背景。當小水滴的大小非常均勻一致時,彩光環較為明亮,色環會重複顯示而且色彩的顏色純度高。在一個彩光環裡,色環的色彩 略為暗淡,向中心或反日點從紅色、橙色、黃色、綠色、藍色至紫色向內順序改變。水的表面張力確保了小水滴呈現球形。一個特定環的視角大小與水滴的大小大約 成反比。Philip Laven 發現大多數彩光環是由半徑在4和25微米之間的球形小水滴引起的。對於半徑是10微米的小水滴,最內裡面 的紅色光環在大約離反日點2.4度的角半徑寬度處出現。Stanley D. Gedzelman認為雲中小水滴半徑大約是10微米引起的彩光環,一般都較為清楚。當小水滴的半徑增加時,彩 光環縮小並且變得不那麼明顯。

「彩光環」是複雜的並且尚未被完全瞭解

與彩虹不同,幾何光學不能解釋彩光環如何形成。彩光環可以(通過使用米理論Mie theory或者德拜理論Debye theory)運用數學在電腦或計算機模擬產生。然而,形成彩光環的物理機制是複雜 的並且尚未被完全瞭解。在1947年,荷蘭天文學家H.C. van de Hulst提出一個相對抽象的「表面波」﹙圖6﹚概念,並運用惠更斯﹙Huygens﹚的光波動理論,解釋了彩光環 。在每個雲或霧中的小水滴,從水滴對面兩側反向散射出來的光線﹙圖7﹚,會產生衍射﹙也叫「繞射」﹚和 干涉,引起彩光環形成。雖然van de Hulst的解釋已被廣泛接受,但是Philip Laven在2005年提出了一個稍微有點不同的解釋,認為彩光環是由兩個表面波之間出來的兩組光線﹙圖8,圖 9﹚干涉的結果。

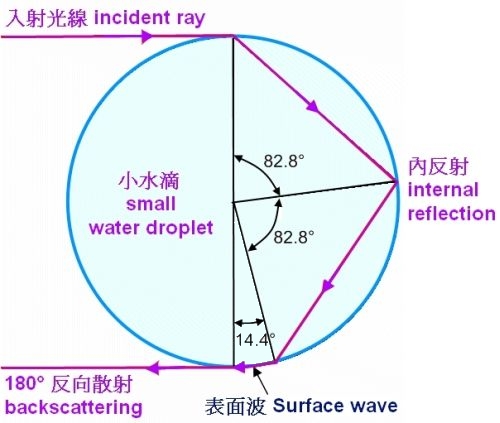

圖6︰van de Hulst 的球形水滴表面波

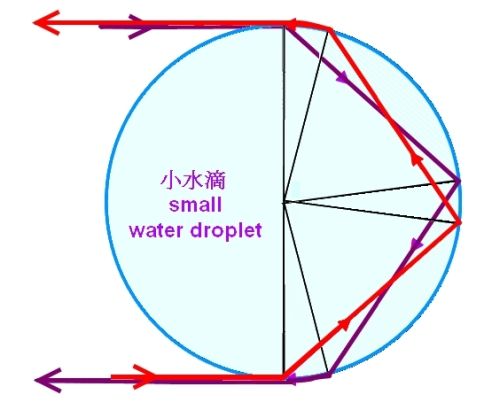

圖7︰光線通過van de Hulst提出的表面波從水滴對面兩側反向散射出來。

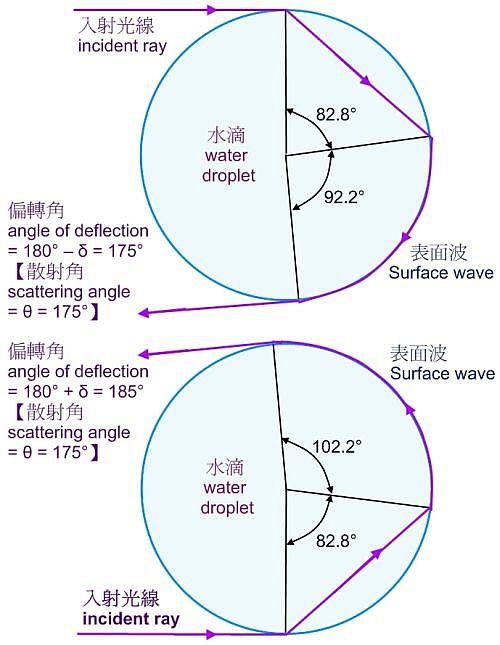

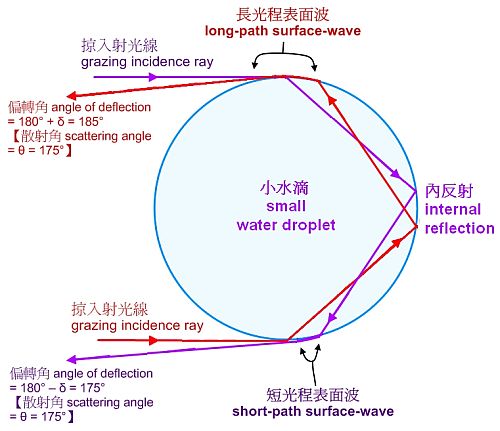

圖8︰短光程表面波﹙上圖﹚與長光程表面波﹙下圖﹚的例子。

圖9︰光線在水滴直徑上兩側相對的點進入水滴,之後在水滴的部分周邊邊緣產生短光程與長光程的表面波 。表面波在不同的散射角度θ,連續地散發出光。 Philip Laven提出,當θ接近180o時,彩光環的色環是由兩個﹙短光程與長光程的﹚表面波出 來的兩組光線的干涉導致。

參考資料:

[1] "The Glory", by Howard C. Bryant and Nelson Jarmie, Scientific American, Volume 231, Number 1, pages 60-67 70-71, July 1974.

[2] "Atmospheric glories: simulations and observations", by Philip Laven, Applied Optics, Volume 44, Issue 27, pp.5667-5674, September 2005.

[3] "How are glories formed?", by Philip Laven, Applied Optics, Volume 44, Issue 27, pp.5675-5683, September 2005.

[4] "Simulating glories and cloud bows in color", by Stanley D. Gedzelman, Applied Optics, Volume 42, Issue 3, pp.429-435, January 2003.

[5] "The mathematical physics of rainbows and glories", by John A. Adam, Physics Reports, Volume 356, Issues 4-5, January 2002, Pages 229-365.

[6] "Spacious Skies", Richard Scorer & Arjen Verkaik, David & Charles Publishers, 1989.

[1] "The Glory", by Howard C. Bryant and Nelson Jarmie, Scientific American, Volume 231, Number 1, pages 60-67 70-71, July 1974.

[2] "Atmospheric glories: simulations and observations", by Philip Laven, Applied Optics, Volume 44, Issue 27, pp.5667-5674, September 2005.

[3] "How are glories formed?", by Philip Laven, Applied Optics, Volume 44, Issue 27, pp.5675-5683, September 2005.

[4] "Simulating glories and cloud bows in color", by Stanley D. Gedzelman, Applied Optics, Volume 42, Issue 3, pp.429-435, January 2003.

[5] "The mathematical physics of rainbows and glories", by John A. Adam, Physics Reports, Volume 356, Issues 4-5, January 2002, Pages 229-365.

[6] "Spacious Skies", Richard Scorer & Arjen Verkaik, David & Charles Publishers, 1989.