捕捉本地震動 — 峰值地面加速度在地震監測中的關鍵角色

捕捉本地震動 – 峰值地面加速度在地震監測中的關鍵角色

王卓瑤、林靜芝

2025年6月

提及到地震,相信大部分人都會想起日本、印尼、菲律賓等地。至於香港,大家都不禁疑問:「香港真的有地震嗎?」香港位處歐亞板塊之內,並非處於地殼板塊邊緣,與活躍的環太平洋地震帶相距頗遠,最近的地方約600公里,地震風險的確遠低於那些地震活動活躍的區域。土木工程拓展署轄下的土力工程處的研究亦顯示香港本土及離岸地區沒有顯著的近代斷層活動跡象[1]。

然而,這並不代表香港完全不受地震影響。自1905年起,天文台已記錄到200多次本地有感地震,平均每年約兩次。這些地震大多源自鄰近地區,有些則是較遠地區的強烈地震,雖然震感有限,但仍能被市民察覺。歷史上最嚴重的一次是 1918 年在汕頭附近發生的地震,距離香港 300 多公里,當時香港少數建築物的牆壁出現輕微損毀,是有記錄以來唯一在香港引起損毀的地震[2]。

由於香港人口稠密,在有感地震發生後,迅速有效地傳遞信息以避免公眾恐慌至關重要。作為官方地震機構,香港天文台需快速偵測本地震感及評估地震對香港的影響,而「峰值地面加速度」(PGA)正是其中的關鍵指標。

地震烈度與峰值地面加速度的關聯

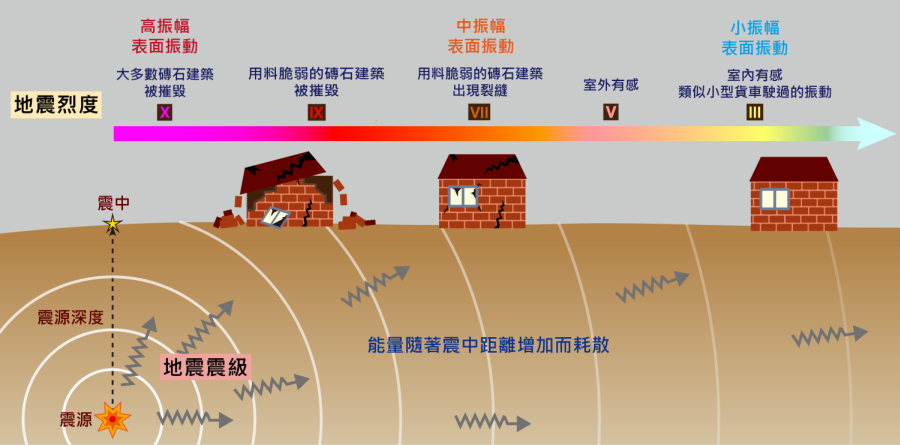

比較天文台發布的「強地震報告」和「本地有感地震報告」,你會發現後者提供更多資訊,其中反映對本地影響的參數是地震烈度。烈度與震級不同,震級反映的是由震源釋放的能量,一種震級只會有一個數值,震級每升一級,能量就約大32倍,相隔二級的震級其能量相差約1000倍。烈度則描述地震對不同地點的影響或破壞程度,並受與震中之間的距離、地質條件、地震破裂的方向等因素影響(圖一)[3]。香港採用修訂麥加利地震烈度表(Modified Mercalli Scale,簡稱MMS)來表示烈度(表一)。

國際上,除了在地震發生後在地震周邊地區展開調查外, PGA亦是衡量地震烈度的重要客觀指標。PGA表示地面上一件小物件所經歷的最大加速度,即地面在地震波通過時所經歷的最大速度變化率,通常以重力加速度(g,1 g 約等於9.8米每平方秒)或「伽」(Gal,厘米每平方秒, 1 Gal 約等於 0.001 g)為單位表示。它能直接量化測量點附近的地面震動,有助評估震動對個人、家具、房屋、地質結構等所產生的影響。

圖一 地震參數示意圖。

| 烈度 | 情況 |

|---|---|

| I | 無感。 |

| II | 在樓宇上層或合適位置,且在靜止中的人有感。 |

| III | 室內有感。懸掛的物件輕微擺動。類似小型貨車駛過的振動。 |

| IV | 懸掛的物件擺動。類似大型貨車駛過的振動。停放著的汽車擺動。門、窗、碗碟發出響聲。 |

| V | 室外有感,方向可以估計。絕大部分睡者驚醒。液體激盪,少量溢出容器之外。放置不穩的細小物件會移動或翻倒。 |

| VI | 人人有感。多數人會驚慌跑出戶外。不易穩步而行。窗戶、碗碟、玻璃器皿碰破。 |

| VII | 站立有困難。汽車司機感到地震。懸掛的物件抖動。傢具破壞。用料脆弱及工藝不佳的磚石建築出現裂縫及損毀。 |

| VIII | 行駛中汽車受到影響。沒有加固磚石建築出現損毀,部份倒塌。 |

| IX | 大多數人恐慌。用料脆弱磚石建築被摧毀。 |

| X | 大多數磚石建築及木屋均連地基摧毀。水壩、溝渠、堤岸受嚴重損毀。大範圍山泥傾瀉。 |

| XI | 鐵軌大幅度彎曲。地下管道完全失去作用。 |

| XII | 破壞幾乎是全面的。巨石移動。地形改變。 |

表一 香港採用修訂麥加利地震烈度表(MMS)來表示烈度。

天文台如何監測地震活動?

天文台在不同地點包括港島半山區寶珊道和尖沙咀天文台總部設有寬頻地震儀,並與世界各地數百個地震站實時交換波形數據,以監測全球地震。天文台同時運作設有短週期地震儀的地震站,分布於香港各區。短週期地震儀能感應高頻率的地震波,用作探測本地及鄰近地震。這些地震站共同組成香港地震台網,記錄到的地震波能有效測定香港及其鄰近地區地震發生的時間、位置及強度。部分地震站亦設有專門用來測量峰值地面加速度(PGA)的強震儀。由於強震儀直接測量加速度(速度的方向和大小的變化率),不受地震波頻率限制,所以能夠捕捉超越傳統地震儀量度範圍的猛烈地震所引致的地殼運動。此外,天文台亦與廣東省地震局合作在香港建立一個新的地震烈度計網。烈度計同樣收集PGA數據,選址要求比強震儀寬鬆,價錢較便宜,但同時對較弱信號不靈敏,其作用並不是用來探測微地震的震幅。這個烈度計網在 2024年設置,2025年進行系統調試及數據運算處理。調試完成後,便加入地震台網(圖二),提升區內地震監測網絡的覆蓋率。

圖二 香港地震台網(2025年6月更新)。

峰值地面加速度在天文台的應用

當香港發生有感地震,天文台除了參考由市民經網上表格或電話所提交的有感地震報告外,還會參考PGA來判定地震烈度。為了更真實地反映市民的感受或觀察, 天文台利用過往一定數目的有感地震事件,分析以篩選過的市民報告得出的地震烈度與儀器測量的PGA值的關係,從而建立了一套基於儀器數據為客觀基礎的本地地震烈度等級。

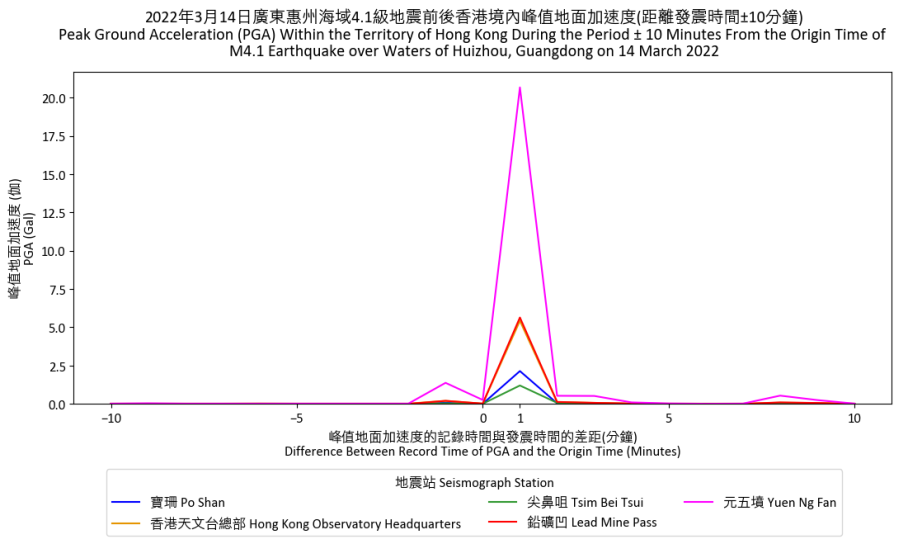

2022年3月14日,廣東惠州海域發生了一次4.1級地震,在香港的東北偏東約92公里,天文台接獲超過一萬名市民報告表示感到震動,是自1979年天文台設立短週期地震站網及有詳細市民有感地震報告記錄以來最多,部分市民報稱睡夢中驚醒。天文台的強震儀網絡在地震發生後約一分鐘記錄到與該次地震相關的信號,其中位於香港東面的元五墳地震站錄得全港最高的PGA為 20.7伽,而其餘分布在其他地區的地震站錄得的PGA則為 6伽以下(圖三)。天文台最終綜合PGA數據和市民報告,判定烈度為修訂麥加利地震烈度表上的IV(四)度。

另外,PGA亦有助驗證微地震的真實性。微地震是震級在2級或以下的弱地震[4],通常不易被察覺,但若震源位置較淺,且接近市民活動區域,仍可能有市民感覺得到,個案包括2024年3月11日在香港大嶼山發生的2.0級地震。由於微地震的地震波向四周傳播時,它們的能量會隨著震中距離增加而逐步衰減,加上起始波幅小,偵測到的地震站數量非常有限。自動分析可能因此而出現誤判,例如將遠距離台站記錄但又與微地震無關的地震波納入計算,導致定位偏差及震級被高估,所以需要進行手動波形分析。PGA測量提供了事實核查過程中有力的客觀證據,更可在天文台收到市民報告前,提醒可能發生了有感地震。

圖三 2022年3月14日2時29分廣東惠州海域發生4.1級地震前後香港天文台的五個強震儀所測量到的PGA。

天文台地震台網的未來發展

香港天文台致力不斷加強地震監測能力,在香港及其鄰近地區加設地震站,2025年的計劃包括在屯門的藍地和位於珠江三角洲以南的黃茅洲,務求進一步提升地震站點的覆蓋率,並與廣東省地震局合作,完善區域地震監測站網,加強粵港澳大灣區地震監測的能力,進一步增強地震資訊服務。

參考資料:

[1] 土木工程拓展署土力工程處參考便覽 第 21/2022 號:香港的地震活動。

[2] 香港天文台網誌: 百年前一個「震撼」的農曆新年。

[3] 香港天文台教育資源: 如何解讀地震參數?

[4] Bormann, P., Aki, K., Lee, W. H. K., Schweitzer, J. (2013): Glossary. - In: Bormann, P. (Ed.), New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP 2), Potsdam : Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 1-200.

[1] 土木工程拓展署土力工程處參考便覽 第 21/2022 號:香港的地震活動。

[2] 香港天文台網誌: 百年前一個「震撼」的農曆新年。

[3] 香港天文台教育資源: 如何解讀地震參數?

[4] Bormann, P., Aki, K., Lee, W. H. K., Schweitzer, J. (2013): Glossary. - In: Bormann, P. (Ed.), New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP 2), Potsdam : Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 1-200.