天文台的高空臭氧監測

天文台的高空臭氧監測

江如秋

2015年4月

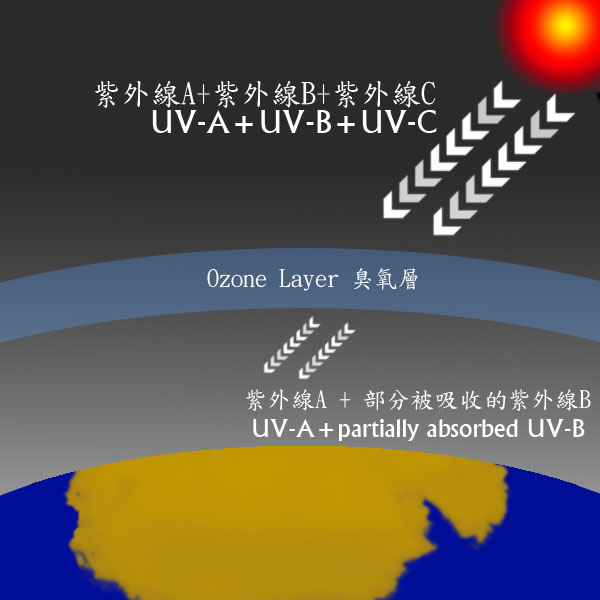

當我們提到「臭氧」時,你會第一時間聯想到什麼?很多人會立刻想到平流層內的「臭氧層」。「臭氧層」是指大部分臭氧積聚的地方,一般位於距離地球表面約20至30公里的高空。「臭氧層」能夠有效阻擋直接使皮膚受傷及增加患皮膚癌風險的紫外線(紫外線C) (圖一)。

圖一 紫外線C被臭氧層阻擋,而紫外線A和部分的紫外線B能夠穿越臭氧層到達地面

臭氧其實存在於整個大氣層中,而它的濃度會隨著地點、高度和季節有所變化。天文台自1993年起便測量高空的臭氧濃度,定時在京士柏氣象站發放載有臭氧濃度探測儀器的探空氣球(圖二),以監測臭氧濃度在香港上空的變化。天文台是世界氣象組織(WMO)全球大氣監測網計劃(GAW)的成員,所得的數據會傳送至世界臭氧和紫外輻射數據中心(WOUDC),以作監測及分析之用。

圖二 臭氧濃度探測儀器(附於探空氣球下)在大氣中進行測量

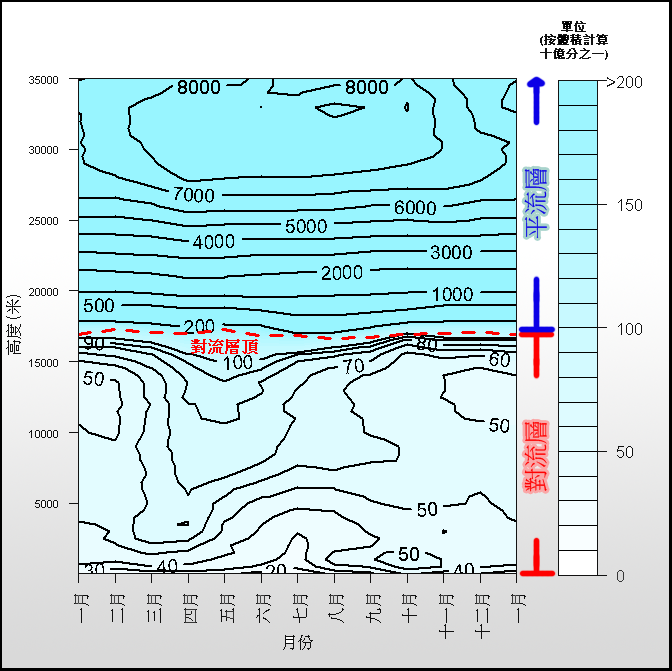

圖三顯示過往20年(1994-2013年)香港高空臭氧的平均濃度,可以看到臭氧濃度在離地面約20公里起急速上升至大約30公里高度的頂峰水平,這便是臭氧層在熱帶地區典型的高度範圍。臭氧在對流層內的濃度是遠低於在平流層內的,但其在一年當中有著較明顯的變化。一般來說,對流層內的臭氧約佔整個大氣總臭氧量的15%,它的濃度在春季(三月至五月)普遍較高這相信跟全球大氣環流變化有關。此外,一些天氣要素如:風、水汽、日照時間及大氣的穩定度亦會影響臭氧的濃度,而接近地面的臭氧濃度更會受人為的因素影響。

圖三 由1994至2013年香港高空的臭氧平均濃度

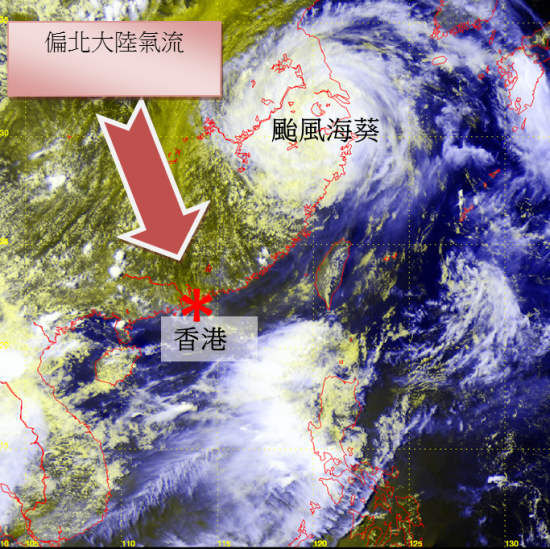

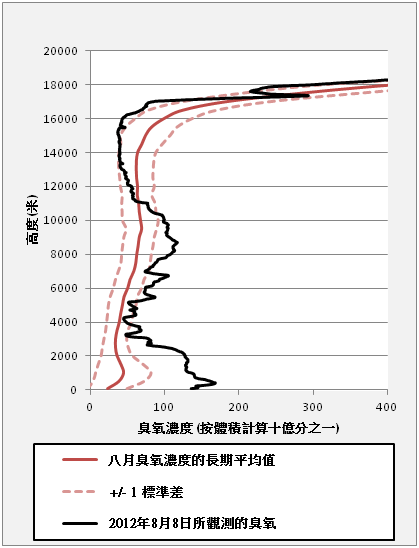

舉例說,在大陸氣流影響下的一個陽光普照的日子,大氣低層的臭氧濃度可顯著地上升。圖四顯示了一個熱帶氣旋個案的例子。颱風海葵於2012年8月8日集結在華東,並為香港帶來一股偏北的大陸氣流,當日在3公里高度以下所觀測到的臭氧濃度可上升至超過長期平均值的兩倍以上(圖五)!

圖四 衛星雲圖顯示颱風海葵於2012年8月8日集結在華東,為華南沿岸帶來一股偏北大陸氣流。

圖五 2012年8月8日香港高空臭氧濃度跟長期平均的比較。由地面至約3公里高度所觀測到的臭氧濃度明顯高於長期平均值。