水過鴨背

水過鴨背

韓啟光

2013年6月

大家有否留意,鴨子在水面游動時,會在其尾隨的位置留下長長的波紋(如圖一)? 這些波紋的形狀遵從特定的物理規律,並以其發現者命名為「開爾文1尾流」。

圖一 鴨子在水面留下的尾流 (筆者攝於芬蘭)

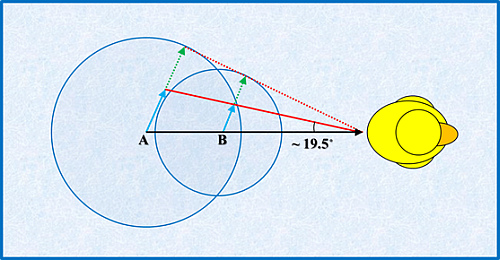

鴨子利用足蹼撥動水向前進時,水同時會對足蹼作出反作用力(根據物理學上的牛頓第三定律)。並在水面造成一系列包含不同頻率的波動,如拋石頭進水裡產生的漣漪。不同頻率或波長的波動在同一介質中(在這裡是水)以不同的速度傳播,這現象稱為頻散。由於頻散的關係,鴨子前進時所引起的各波動群組會以不同的速度移動。由於不同頻率的波動互相干擾,產生疊加或抵消作用,整個群組的主體會以一個群體速度(簡稱「群速」)前進,波紋因而出現(見圖二實線部分)。當鴨子前進時,會不斷產生波紋,若在足夠水深情況2,群速剛好是波速的一半,利用幾何學及微分可以算出角度的最大值約為19.5度。這就是波紋走向與鴨子移動方向之間夾角的上限。

圖二 「開爾文尾流」示意圖。由於波動能互相干擾,鴨子在不同時間(如A和B點)產生的波動(藍色圓圈)只有在特定位置(如紅線上)才不被抵消。 圖中黑、綠、藍色箭頭分別表示鴨子的移動速度、波速及群速。

只要符合足夠水深的要求,這條「尾巴」的形狀和角度不受波動源頭的質量、速度或地點影響。因此,不論是渡海小輪或鴨子,在世界不同角落的水面上遺下的尾跡均受同樣的角度限制(如圖三)。

圖三 世界另一角的鴨子尾流 (筆者攝於奧地利)

鴨子在江面暢泳會產生尾流,這些優美的波紋其實隠藏着水流速度及方向的急劇轉變。大氣中的運動同樣能產生尾流,在極端的情況下甚至會對航機升降構成無形的威脅。且留待下次再談。

備註:

[1] 威廉 • 湯姆森(1824-1907),英國科學家,獲封第一代開爾文男爵。

[2] 嚴格來說,波動須為「深水重力波」,其中水深要求大於波長的數倍或以上。

[1] 威廉 • 湯姆森(1824-1907),英國科學家,獲封第一代開爾文男爵。

[2] 嚴格來說,波動須為「深水重力波」,其中水深要求大於波長的數倍或以上。