一口釘的故事

2016年9月6日

天文台報告天文漲潮時的海平面高度或颱風襲港期間的最高海平面高度,都有提及「高度」這個名詞。究竟所謂「高度」是如何計算的呢?

以下例子是摘取自天文台 2014 年 9 月 16 日颱風海鷗襲港期間發出的熱帶氣旋報告:「預料鰂魚涌的海水高度會在上午1時正至上午 4 時正期間上漲至海圖基準面以上 3 米,海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。」

「海圖基準面」正是海平面高度的參考基準。事實上,它同時亦是海深的參考基準[1]。作為海水高度和深度的描述,基準面最好就是經常位於潮水以下,因此「海圖基準面」通常都是基於最低的天文潮位而定。由於不同地點的潮汐高度不一樣,各地的「海圖基準面」也會有所不同。香港「海圖基準面」是如何制定的呢?這便要從一口釘說起了 (圖一)。

圖一左圖為「利福民螺釘」。右圖為 1866 年英國皇家海軍測量船「利福民號」在香港進行測量工作的詳細記錄。展品由地政總署借出於香港海事博物館展示 (鳴謝地政總署及香港海事博物館)。

遠在 1866 年,當時英國皇家海軍測量船「利福民號」在香港島北部海岸進行測量工作,並在香港海軍船塢 (即現今灣仔金鐘地鐵站附近) 的花岡岩地基石之上嵌入一口螺釘 (其後被稱為「利福民螺釘」)作為測量高度的基準。螺釘的位置相對於當時所測量的基準面高 17 呎 10 吋 (5.435 米)。這個基準面 - 「香港主水平基準面」 (Principal Datum) - 其後被採用作為香港陸地上量度高度的基準[1]。所有高於「香港主水平基準面」的高度,可根據相對於「利福民螺釘」的高度,再加上 5.435 米計算得出。此後,以「利福民螺釘」為基準,在香港境內先後設立了超過 1,700 個經過精確測量的「水準點」 (至 2016 年 1 月),作為高度測量之用[2]。

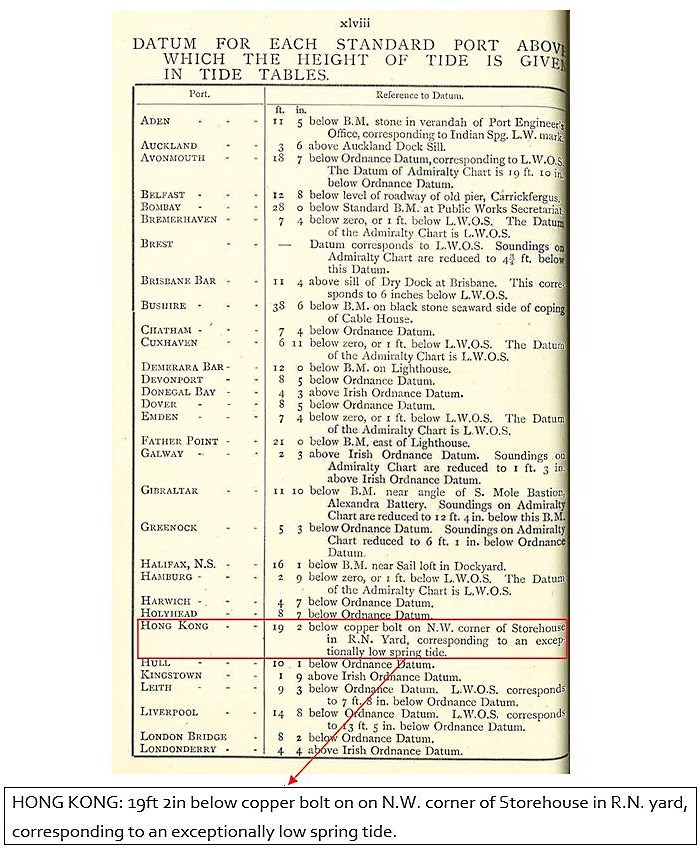

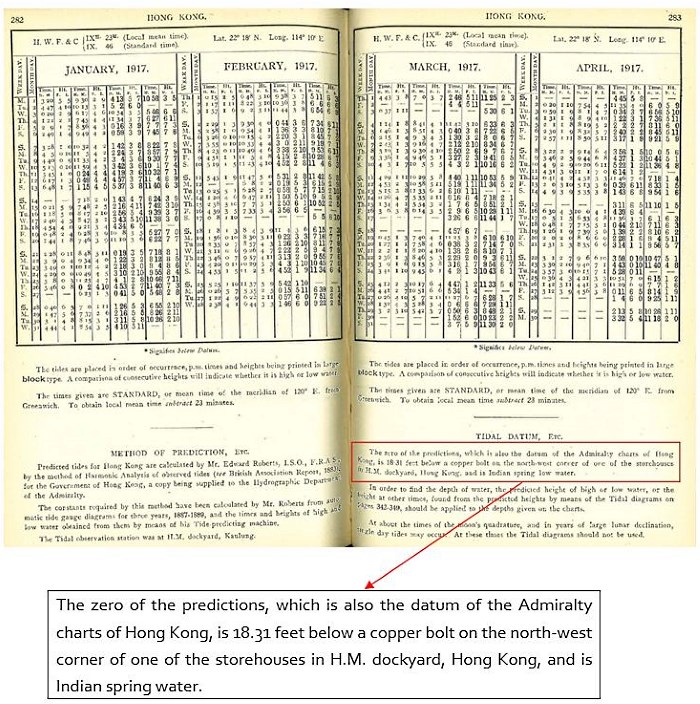

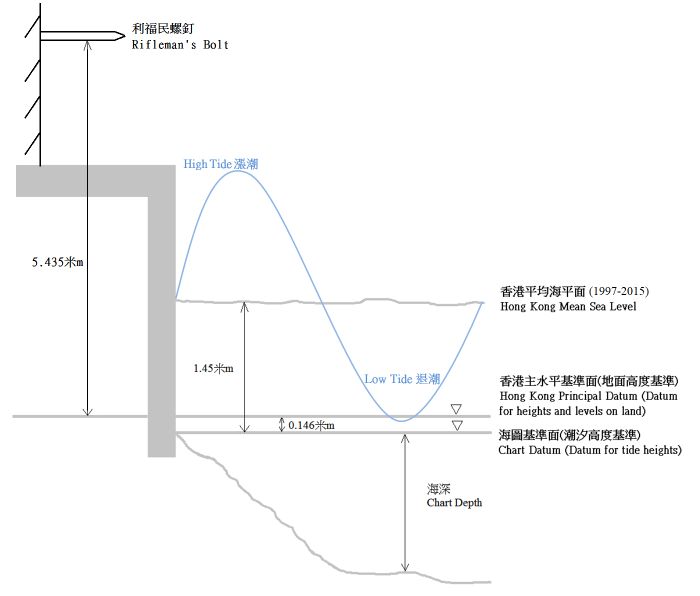

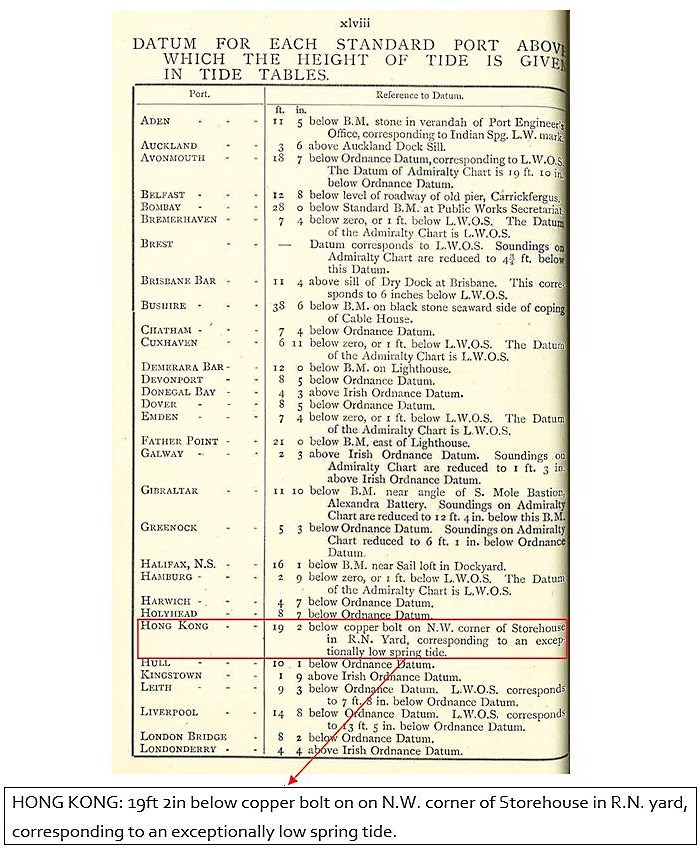

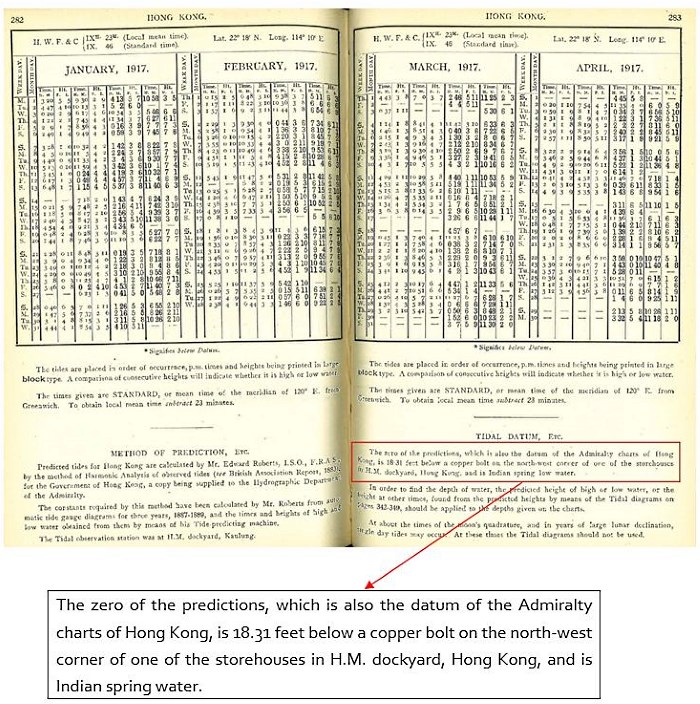

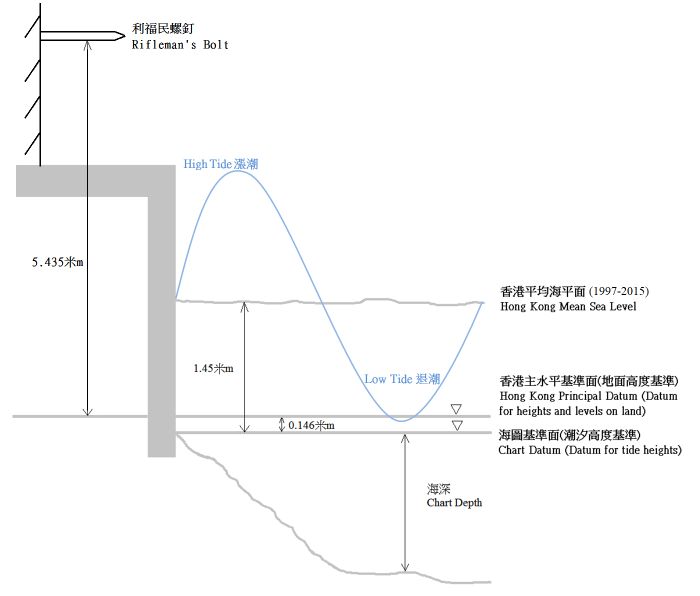

天文台首任台長杜伯克博士 (Dr William Doberck) 於 1887 至 1889 年期間在維多利亞港尖沙咀附近利用一個驗潮儀進行潮水觀測,並計算了平均海平面、最高及最低潮位的高度[3]。其後,當時的英國 Nautical Almanac Office 分析了所收集的潮汐數據,並使用分析结果作為 1893 年起香港潮汐預報的依據[4],再由英國海軍部 (Admiralty) 出版潮汐表。於 1910 年代初期,潮汐表所提供的每日潮汐預報的潮水高度以「利福民螺釘」以下 19 呎 2 吋 (5.842 米) 的高度為基準 (圖二) ,該高度相對於大潮時的極低潮位。 潮汐預報其後於1917年參考了印度大潮時的最低潮位(Indian Spring Water(1)) ,改為以「利福民螺釘」以下 18.31 呎 (5.581 米),即「香港主水平基準面」以下 0.48 呎 (0.146 米) 的高度為基準(圖三)。自此,這個高度被採納為香港海圖的基準 (随後被稱為海圖基準面 Chart Datum) ,作為海水高度及海深測量的基準 [6,7]。圖四顯示平均海平面、潮汐高度、海深及各基準面與「利福民螺釘」的關係。

圖二英國海軍部 (Admiralty) 出版的「Tide Tables for Standard Ports in the United Kingdom and Other Parts of the World for the Year 1914」中有關香港潮水高度基準的描述 (UK Hydrographic Office提供,www.ukho.gov.uk)。

圖三英國海軍部 (Admiralty) 出版的「Tide Tables for Standard Ports in the United Kingdom and Other Parts of the World for the Year 1917」中有關香港潮水高度基準的描述 (UK Hydrographic Office提供,www.ukho.gov.uk)。

圖四平均海平面、潮汐高度、海深及各基準面與「利福民螺釘」的關係(不依比例)。潮汐變化以藍線顯示。

1959 年「利福民螺釘」被暫時搬移,直至 1962 年原址拆卸後被重新安裝在添馬艦英軍總部普樂大廈東面的牆上。1997 年 4 月英國海軍基地遷往昂船洲,「利福民螺釘」亦被移除,其後才歸還香港地政總署保存[8]。「利福民螺釘」完成其歷史任務後,現時已成為香港海事博物館的一件文物展品。

莫慶炎呂永康

註:

(1) 用於不規則潮汐地區的最低潮位,原本用於印度洋部份地區[5]。

參考:

[1] 地政總署網頁有關香港高度及水深基準的解釋 (http://www.landsd.gov.hk/mapping/tc/publications/map.htm)

[2] 香港水準點的資料: (https://www.geodetic.gov.hk/smo/gsi/programs/tc/GSS/GSI/keymaps.htm)

[3] Observations made at the Hong Kong Observatory in the year 1889, W. Doberck, Director, 1891 (只以英文出版)

[4] 1891 年及 1892 年天文台台長報告(只以英文出版)

[5] Glossary of Meteorology (http://glossary.ametsoc.org/wiki/Main_Page)

[6] High-level coastal deposits in Hong Kong, GEO Report No. 243, J.C.F. Wong and R. Shaw, Geotechnical Engineering and Development Department (只以英文出版) (http://www.cedd.gov.hk/eng/publications/geo_reports/doc/er243/er243links.pdf)

[7] 香港大地測量基準說明, 地政總署測繪處,第 B5 頁(http://www.geodetic.gov.hk/data/pdf/explanatorynotes_c.pdf)

[8] 香港海事博物館「利福民螺釘及 1962 年利福民螺釘紀念牌」展品

以下例子是摘取自天文台 2014 年 9 月 16 日颱風海鷗襲港期間發出的熱帶氣旋報告:「預料鰂魚涌的海水高度會在上午1時正至上午 4 時正期間上漲至海圖基準面以上 3 米,海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。」

「海圖基準面」正是海平面高度的參考基準。事實上,它同時亦是海深的參考基準[1]。作為海水高度和深度的描述,基準面最好就是經常位於潮水以下,因此「海圖基準面」通常都是基於最低的天文潮位而定。由於不同地點的潮汐高度不一樣,各地的「海圖基準面」也會有所不同。香港「海圖基準面」是如何制定的呢?這便要從一口釘說起了 (圖一)。

圖一左圖為「利福民螺釘」。右圖為 1866 年英國皇家海軍測量船「利福民號」在香港進行測量工作的詳細記錄。展品由地政總署借出於香港海事博物館展示 (鳴謝地政總署及香港海事博物館)。

遠在 1866 年,當時英國皇家海軍測量船「利福民號」在香港島北部海岸進行測量工作,並在香港海軍船塢 (即現今灣仔金鐘地鐵站附近) 的花岡岩地基石之上嵌入一口螺釘 (其後被稱為「利福民螺釘」)作為測量高度的基準。螺釘的位置相對於當時所測量的基準面高 17 呎 10 吋 (5.435 米)。這個基準面 - 「香港主水平基準面」 (Principal Datum) - 其後被採用作為香港陸地上量度高度的基準[1]。所有高於「香港主水平基準面」的高度,可根據相對於「利福民螺釘」的高度,再加上 5.435 米計算得出。此後,以「利福民螺釘」為基準,在香港境內先後設立了超過 1,700 個經過精確測量的「水準點」 (至 2016 年 1 月),作為高度測量之用[2]。

天文台首任台長杜伯克博士 (Dr William Doberck) 於 1887 至 1889 年期間在維多利亞港尖沙咀附近利用一個驗潮儀進行潮水觀測,並計算了平均海平面、最高及最低潮位的高度[3]。其後,當時的英國 Nautical Almanac Office 分析了所收集的潮汐數據,並使用分析结果作為 1893 年起香港潮汐預報的依據[4],再由英國海軍部 (Admiralty) 出版潮汐表。於 1910 年代初期,潮汐表所提供的每日潮汐預報的潮水高度以「利福民螺釘」以下 19 呎 2 吋 (5.842 米) 的高度為基準 (圖二) ,該高度相對於大潮時的極低潮位。 潮汐預報其後於1917年參考了印度大潮時的最低潮位(Indian Spring Water(1)) ,改為以「利福民螺釘」以下 18.31 呎 (5.581 米),即「香港主水平基準面」以下 0.48 呎 (0.146 米) 的高度為基準(圖三)。自此,這個高度被採納為香港海圖的基準 (随後被稱為海圖基準面 Chart Datum) ,作為海水高度及海深測量的基準 [6,7]。圖四顯示平均海平面、潮汐高度、海深及各基準面與「利福民螺釘」的關係。

圖二英國海軍部 (Admiralty) 出版的「Tide Tables for Standard Ports in the United Kingdom and Other Parts of the World for the Year 1914」中有關香港潮水高度基準的描述 (UK Hydrographic Office提供,www.ukho.gov.uk)。

圖三英國海軍部 (Admiralty) 出版的「Tide Tables for Standard Ports in the United Kingdom and Other Parts of the World for the Year 1917」中有關香港潮水高度基準的描述 (UK Hydrographic Office提供,www.ukho.gov.uk)。

圖四平均海平面、潮汐高度、海深及各基準面與「利福民螺釘」的關係(不依比例)。潮汐變化以藍線顯示。

1959 年「利福民螺釘」被暫時搬移,直至 1962 年原址拆卸後被重新安裝在添馬艦英軍總部普樂大廈東面的牆上。1997 年 4 月英國海軍基地遷往昂船洲,「利福民螺釘」亦被移除,其後才歸還香港地政總署保存[8]。「利福民螺釘」完成其歷史任務後,現時已成為香港海事博物館的一件文物展品。

莫慶炎呂永康

註:

(1) 用於不規則潮汐地區的最低潮位,原本用於印度洋部份地區[5]。

參考:

[1] 地政總署網頁有關香港高度及水深基準的解釋 (http://www.landsd.gov.hk/mapping/tc/publications/map.htm)

[2] 香港水準點的資料: (https://www.geodetic.gov.hk/smo/gsi/programs/tc/GSS/GSI/keymaps.htm)

[3] Observations made at the Hong Kong Observatory in the year 1889, W. Doberck, Director, 1891 (只以英文出版)

[4] 1891 年及 1892 年天文台台長報告(只以英文出版)

[5] Glossary of Meteorology (http://glossary.ametsoc.org/wiki/Main_Page)

[6] High-level coastal deposits in Hong Kong, GEO Report No. 243, J.C.F. Wong and R. Shaw, Geotechnical Engineering and Development Department (只以英文出版) (http://www.cedd.gov.hk/eng/publications/geo_reports/doc/er243/er243links.pdf)

[7] 香港大地測量基準說明, 地政總署測繪處,第 B5 頁(http://www.geodetic.gov.hk/data/pdf/explanatorynotes_c.pdf)

[8] 香港海事博物館「利福民螺釘及 1962 年利福民螺釘紀念牌」展品