中國的人口和氣候變化

2010年6月25日

早前一則新聞報導,中華民族在氣候溫暖時興盛,但在氣候寒冷時衰落。具體來說,有三個較長時間的溫暖期,大致上分別為商朝(公元前 1600 - 1046 年),東周(公元前 770 - 256 年)及唐朝(公元 618 - 907 年)。

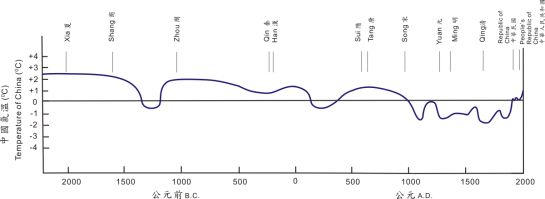

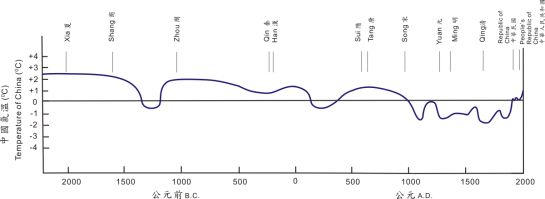

圖一中國歷史上的氣溫趨勢

以上的圖表是根據著名中國氣象學家竺可楨(1890 - 1974)的研究繪出。中國悠長歷史中,大部分時間都沒有儀器的記錄,直至 19 世紀中期開始才有氣溫測量。不過,中國官誌記錄可追溯至超過 3000 年前,包括每年第一次霜降或下雪、河水冰結和融化、植物發芽和樹木開花、以及候鳥出現和離開的日期。氣候學家可以根據這些現象評估氣候隨着不同時間的變化。

上述的證據表明,歷史上不同時期的氣候曾經比現在更溫暖及濕潤。舉例說,學者根據周朝早期一些中文字,如服裝,器皿,書籍,家具及樂器等名稱均以“竹”字為頭,推斷竹子被廣泛用於黃河流域。亦有記錄人們在公元前 110 年黃河氾濫時使用竹子編筐盛石子來堵截洪水的事。公元前 109 - 91 年間司馬遷編寫「史記」一書,記載了竹子是中國西北陝西地方的一個經濟出產。現時這些地方竹樹已不復見了。

「史記」還記載一些亞熱帶植物的生產情况,例如四川的橘子及山東的桑樹,對這些物種來說這兩個地方現今實在比較偏北。在商周時代,山東人利用燕子到來的日期定春分,而 1970 年代家燕要到 3 月下旬才到長江下游。此外,還有記載在公元前一千多年期間人們普遍用梅子來調和飲食,因當時不知有醋。早期的一首詩 “終南何有? 有條有梅。”告訴我們現今西安附近生長有梅樹,而現在那裡都見不到這些樹了。

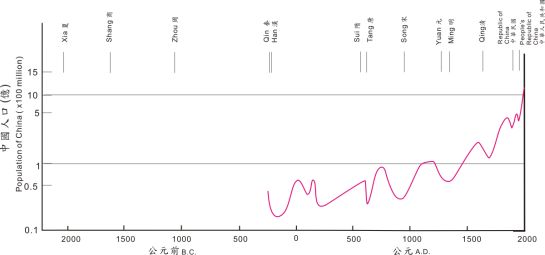

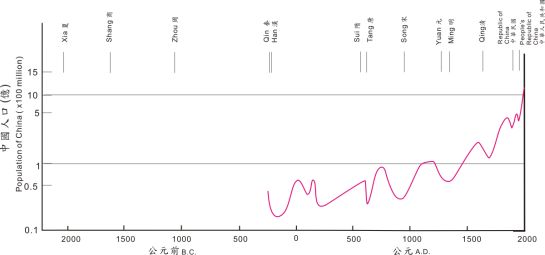

從前較溫暖及濕潤的氣候大致上有利於農業和人口的增長,而當時人口主要集中在黃河和長江之間附近一帶。下圖勾劃中國在過去 2000 年的估計人口。歷史上曾進行了數次全國人口普查或家户調查,最早始於在商朝期間(公元前 16 至 11 世紀)。現存最早全國家户調查的記錄可追溯至公元前 2 年西漢時期。除了 1950 年代以後,圖中所有的數字均為粗略估算,亦有可能是低估的,因為當時人口普查主要目的是賦稅。

圖二中國在過去 2000多年的估計人口

從上圖可以看出,儘管人口普遍上升,中國人口歷來均有大幅變化,有不少情况人口更是減半。這些情况往往發生在戰亂、飢荒和瘟疫時期。有時飢荒和疾病伴隨戰爭而來,而其他時間乾旱或洪水導致失收,令生計急劇惡化而起亂。

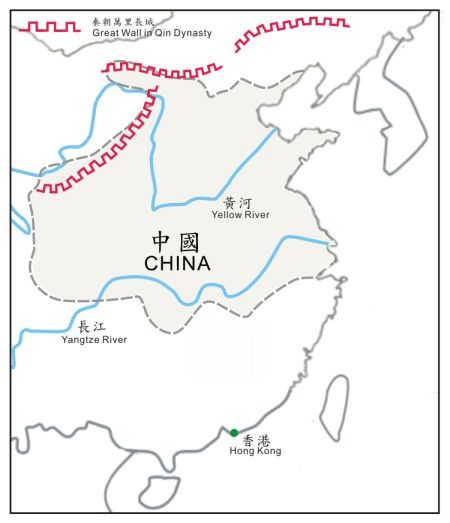

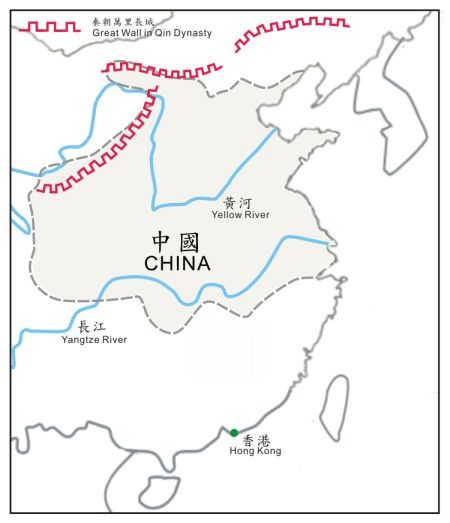

圖三戰國時期(公元前 475-221 年)所佔地理範圍

在過去兩千多年的時間,人口逐漸往南擴展,從兩河流域伸延至華南。其中一個顯而易見的原因是北方不斷有胡人入侵(因此自秦朝時期建造長城,以及後來不同的時間朝代均進行了修葺和鞏固工程)。另一個原因是在過去 1000 年氣候普遍變較為寒冷(圖 一),有利於人民向南遷移,尋求更適合居住的氣候環境。如今,單是華南一個廣東省,人口已經超過一億,比較中國在公元 1500 年之前任何時間總人口還要多。誠然,跟世界其它地區一樣,如果沒有行政、科技和醫療等社會進步,人口增長是不可能的。

氣候變化,特別是在過去 30年的變化令情况進一步複雜。除了旱澇增加、熱浪頻仍、風暴加劇及海平面繼續上升外,有需要指出近年冰川的加速溶化,包括喜馬拉雅山(請看 2010 年 2 月 24 日的網誌)。有研究指出,喜馬拉雅山的冰川為中國、南亞和東南亞地區超過五千萬人口提供淡水。冰川減退對水資源的影響,已經引起亞洲不少國家的關注。

另一個複雜問題是多處地方氣溫普遍上升。雖然這個現象可能帶來短期的利益(例如農業增產),但是太大的升溫未必會帶來好處。氣溫上升,加上部份地區雨量減少或水源變為枯竭,在缺乏灌溉的情况下會導致土壤水分流失。如要維持目前的農業產能,結果是加劇對水源的需求,令情況更劣。

因此,從人口角度看,對中國氣候變暖說法孰是孰非,但似乎弊多於利,有需要積極地規劃適應及減輕氣候變化的影響。

李本瀅

參考資料

(一) 「中國五千年來氣候變遷的初步研究」— 竺可楨,選自人民日報 1973 年 6 月 19 日

(二) ‘十三億中國人來歷’,葛劍雄著。「歷史地理」 — 香港城市大學中國文化中心編,2002

圖一中國歷史上的氣溫趨勢

以上的圖表是根據著名中國氣象學家竺可楨(1890 - 1974)的研究繪出。中國悠長歷史中,大部分時間都沒有儀器的記錄,直至 19 世紀中期開始才有氣溫測量。不過,中國官誌記錄可追溯至超過 3000 年前,包括每年第一次霜降或下雪、河水冰結和融化、植物發芽和樹木開花、以及候鳥出現和離開的日期。氣候學家可以根據這些現象評估氣候隨着不同時間的變化。

上述的證據表明,歷史上不同時期的氣候曾經比現在更溫暖及濕潤。舉例說,學者根據周朝早期一些中文字,如服裝,器皿,書籍,家具及樂器等名稱均以“竹”字為頭,推斷竹子被廣泛用於黃河流域。亦有記錄人們在公元前 110 年黃河氾濫時使用竹子編筐盛石子來堵截洪水的事。公元前 109 - 91 年間司馬遷編寫「史記」一書,記載了竹子是中國西北陝西地方的一個經濟出產。現時這些地方竹樹已不復見了。

「史記」還記載一些亞熱帶植物的生產情况,例如四川的橘子及山東的桑樹,對這些物種來說這兩個地方現今實在比較偏北。在商周時代,山東人利用燕子到來的日期定春分,而 1970 年代家燕要到 3 月下旬才到長江下游。此外,還有記載在公元前一千多年期間人們普遍用梅子來調和飲食,因當時不知有醋。早期的一首詩 “終南何有? 有條有梅。”告訴我們現今西安附近生長有梅樹,而現在那裡都見不到這些樹了。

從前較溫暖及濕潤的氣候大致上有利於農業和人口的增長,而當時人口主要集中在黃河和長江之間附近一帶。下圖勾劃中國在過去 2000 年的估計人口。歷史上曾進行了數次全國人口普查或家户調查,最早始於在商朝期間(公元前 16 至 11 世紀)。現存最早全國家户調查的記錄可追溯至公元前 2 年西漢時期。除了 1950 年代以後,圖中所有的數字均為粗略估算,亦有可能是低估的,因為當時人口普查主要目的是賦稅。

圖二中國在過去 2000多年的估計人口

從上圖可以看出,儘管人口普遍上升,中國人口歷來均有大幅變化,有不少情况人口更是減半。這些情况往往發生在戰亂、飢荒和瘟疫時期。有時飢荒和疾病伴隨戰爭而來,而其他時間乾旱或洪水導致失收,令生計急劇惡化而起亂。

圖三戰國時期(公元前 475-221 年)所佔地理範圍

在過去兩千多年的時間,人口逐漸往南擴展,從兩河流域伸延至華南。其中一個顯而易見的原因是北方不斷有胡人入侵(因此自秦朝時期建造長城,以及後來不同的時間朝代均進行了修葺和鞏固工程)。另一個原因是在過去 1000 年氣候普遍變較為寒冷(圖 一),有利於人民向南遷移,尋求更適合居住的氣候環境。如今,單是華南一個廣東省,人口已經超過一億,比較中國在公元 1500 年之前任何時間總人口還要多。誠然,跟世界其它地區一樣,如果沒有行政、科技和醫療等社會進步,人口增長是不可能的。

氣候變化,特別是在過去 30年的變化令情况進一步複雜。除了旱澇增加、熱浪頻仍、風暴加劇及海平面繼續上升外,有需要指出近年冰川的加速溶化,包括喜馬拉雅山(請看 2010 年 2 月 24 日的網誌)。有研究指出,喜馬拉雅山的冰川為中國、南亞和東南亞地區超過五千萬人口提供淡水。冰川減退對水資源的影響,已經引起亞洲不少國家的關注。

另一個複雜問題是多處地方氣溫普遍上升。雖然這個現象可能帶來短期的利益(例如農業增產),但是太大的升溫未必會帶來好處。氣溫上升,加上部份地區雨量減少或水源變為枯竭,在缺乏灌溉的情况下會導致土壤水分流失。如要維持目前的農業產能,結果是加劇對水源的需求,令情況更劣。

因此,從人口角度看,對中國氣候變暖說法孰是孰非,但似乎弊多於利,有需要積極地規劃適應及減輕氣候變化的影響。

李本瀅

參考資料

(一) 「中國五千年來氣候變遷的初步研究」— 竺可楨,選自人民日報 1973 年 6 月 19 日

(二) ‘十三億中國人來歷’,葛劍雄著。「歷史地理」 — 香港城市大學中國文化中心編,2002