天文台頒授「傑出氣象學者」榮譽頭銜

天文台頒授「傑出氣象學者」榮譽頭銜

為了表揚多位國際知名氣象專家在大氣科學領域的貢獻,和慶祝香港天文台成立120週年,天文台頒授「香港天文台120週年傑出氣象學者」榮譽頭銜予以這些專家。各位氣象專家亦在香港天文台與香港科學館合辦的「傑出氣象學者科普講座專輯」中,將不同專題的氣象科學知識深入淺出地向觀眾講解,提高香港市民對天氣現象的興趣和認識。

| 証書 頒授日期 |

獲頒証書 傑出氣象學者 |

學者 簡歷 |

頒授 証書 |

講座 題目及摘要 |

|---|---|---|---|---|

| 18.10.2003 (星期六) |

美國普林斯頓大學 劉雅章教授 |

|

剖視厄爾尼諾 | |

| 19.10.2003 (星期日) |

美國海軍研究院 張智北教授 |

|

|

冷暖風情:東亞季風面面觀 |

| 25.10.2003 (星期六) |

香港城市大學 陳仲良教授 |

|

|

颱風活動解碼 |

| 15.11.2003 (星期六) |

中國科學院 吳國雄教授 |

|

|

風雲之變:青藏高原對中國大氣環流的影響 |

| 29.11.2003 (星期六) |

中國氣象局 丁一匯教授 |

|

|

追蹤氣候變化 |

簡歷

劉雅章教授

1974年畢業於香港中文大學後,遠赴美國華盛頓大學大氣科學系,在1978年取得博士學位。其後在普林斯頓地球物理流體動力計劃和國家海洋大氣所從事教學和研究工作。劉教授為美國氣象學會資深會員,歷任多個和大氣科學研究工作有關的委員會的要職,和著名氣象科學刊物編輯。劉教授曾獲多項獎項,包括美國氣象學會Clarence Leroy Meisinger 獎項,和被提名為1994/95年度最令人羡慕的男士和女士等殊榮。

劉教授的研究興趣包括氣候診斷、大氣環流模式研究、氣象衛星數據分析等。

張智北教授

1966年畢業於台灣國立大學後,遠赴美國華盛頓大學大氣科學系,在1972年取得博士學位。其後任教美國海軍研究學院,現為該學院氣象教授。張教授為美國氣象學會資深會員,歷任多個和大氣科學研究工作有關的委員會的要職,和著名氣象科學刊物編輯。張教授曾獲多項獎項,包括美國氣象學會Clarence Leroy Meisinger 獎項,和美國海軍研究學院傑出研究獎等殊榮。

張教授的研究興趣包括熱帶氣象、動力氣象、季風、氣候研究等。

陳仲良教授

在香港大學取得學士及碩士學位後,遠赴美國科羅拉多州立大學,取得博士學位後往美國海軍研究學院從事研究工作。1986年回港任職天文台科學主任,1989年任教城市大學,現為該大學物理及材料科學系教授,和上海颱風研究所所長。

陳教授的研究興趣包括颱風、季風、空氣污染等。

吳國雄教授

1966年畢業於南京氣象學院大學,其後在甘肅省氣象局從事天氣預報工作。1979年遠赴英國倫敦帝國大物理系,於1983年取得物理學哲學博士後到歐洲中期天氣預報中心研究。其後在中國科學院和美國普林斯頓大學等從事研究。1997年當選中國科學院院士。吳教授歷任多個中國和國際和大氣科學有關的委員會的主席和委員,和著名氣象科學刊物編輯。

吳教授主要研究領域包括天氣和氣侯動力學。

丁一匯教授

1963年畢業於北京大學地球物理系後,長期從事天氣和氣候研究工作。在70及80年代為美國多所大學的訪問學者。丁教授在國內外多個重要委員會擔當重要職位,包括聯合國政府間氣候變化委員會第一工作聯合主席,世界氣候研究計劃聯合科學委員會執行理事,中國氣象學會常務理事,和多個中外氣象學報刊物編輯。自1980年至今,丁教授獲得的重要獎項達16次之多。

丁教授主要研究領域包括中國災害性天氣、氣候變化和亞洲季風等。

頒授傑出氣象學者証書

講座摘要

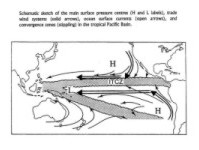

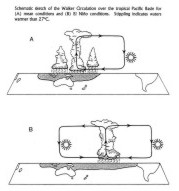

剖視厄爾尼諾劉雅章教授主講厄爾尼諾是指赤道太平洋每數年發生一次的現象。它的主要特徵是區域內較正常暖的表層海水由南美洲海岸向西伸展至太平洋中部,隨著這個變化地球上多個地區包括南亞及東亞的天氣發生顯著變化。由於對全球的大氣和海洋環境有重大影響,所以在近數十年已成為氣象和海洋學家的熱門研究主題。厄爾尼諾亦是其中一個最有效的預測未來一至數季氣候變化的工具。 講者利用氣候紀錄捕捉上世紀所發生的厄爾尼諾事故並作一縱覽,描繪出在一個典型的厄爾尼諾循環的不同階段的大氣─海洋系統的波動,並對多種大氣─海洋與厄爾尼諾的關係提出簡單的物理解釋,進而討論這種關係對厄爾尼諾的時空發展的含義。 講者亦評論厄爾尼諾對於亞洲的風、雨量和氣溫的模式的影響,及舉例說明促成這種遙距關連的因子,並且報道當代投入監察厄爾尼諾最新狀態的資源及如何利用電腦模式預測其未來發展。 |

|

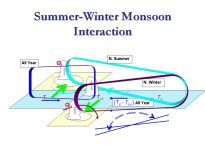

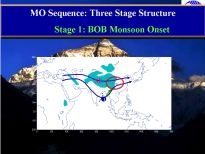

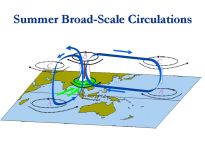

冷暖風情:東亞季風面面觀張智北教授主講亞洲─澳洲季風系統是其中一個最大的環流系統,它影響地球大範圍的表面及全球三分二人口的日常生活,香港的天氣、尤其是冬天及夏天的、部分或完全地受到季風的影響。 這個講題首先縱覽季風的結構,利用基礎氣象概念來講解驅動季風的基本過程,跟著討論季風影響天氣變異的後果的下列兩個例子:(1) 亞洲─澳洲季風與熱帶太平洋和印度洋相互作用所產生的行星際尺度對流層的兩年振動。(2) 東亞冬夏季風的發展所產生的東亞及東南亞的局部地區性天氣擾動。 |

|

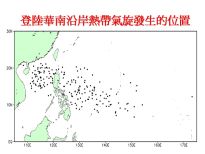

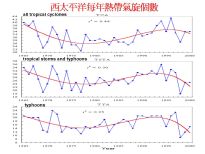

颱風活動解碼陳仲良教授主講熱帶氣旋在每個盆地的形成和發展是受到大尺度環流(範圍1000公里以上) 、大氣的熱力學結構及其下墊海洋狀況這三項條件的制約。西太平洋北部大致符合後兩項。因此大尺度環流的任何轉變支配了這區域內的熱帶氣旋的形成位置、發展程度和移動方向。 這個講座討論不同的時間尺度(數月至十數年)的大尺度環流的變化。雖然這些變化的基本物理解釋還有待確定、但上述的假設已能解釋這些在季節間至年際的變異。所以熱帶氣旋活動 (形成、發展、動向) 的變化是和大尺度的大氣海洋環境變化是息息相關的。 |

|

風雲之變:青藏高原對中國大氣環流的影響吳國雄教授主講中國位於東亞季風區,冬季受西伯利亞高壓東側偏北風影響,天氣乾冷;夏季受來自印度洋、太平洋暖濕氣流影響,天氣濕熱。東亞季風的活動與副熱帶高壓的位置和形態密切相關。 在對流層副熱帶地區存在高壓系統,稱為副熱帶高壓,或簡稱副高。冬季副高位於低緯度,呈帶狀。晚春季節副高帶在季風區斷裂成單體。夏季副高單體加強北上,位於高層的南亞高壓以及中低層的西太平洋副高與中國和亞洲季風區的天氣活動密切相關,它們的活動又受到青藏高原的顯著影響。 |

|

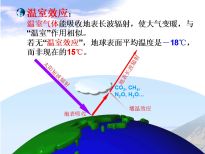

追蹤氣候變化丁一匯教授主講近百年來,地球氣候正經歷一次以全球變暖為主要特徵的顯著變化,我國的氣候變化趨勢與全球氣候變化的總趨勢基本一致。這種全球性的氣候變暖,是由自然的氣候波動和人類活動增強的溫室效應共同引起的。但近50年的氣候變暖主要是人類使用化石燃料排放的大量二氧化碳等溫室氣體的增溫效應造成的。現在的預測表明,未來50─100年全球和我國的氣候將繼續向變暖的方向發展。 近百年的氣候變化已經給全球與我國的自然生態系統和社會經濟系統帶來了重要影響,未來的氣候變化的影響也是長遠而巨大的,許多影響是負面的或不利的,例如高溫天氣增加,干旱和洪澇加劇。因而,從現在起就必須考慮採取適應和減緩氣候變化的措 施,以克服氣候變化的不利影響,並保持中國國民經濟的可持續性發展。 |

|

香港天文台 120 週年

紀念活動