「天鴿」的十號「風球」

星期三, 2017年8月23日

今天(2017年8月23日)上午打大風的情況相信大家都歷歷在目。天鴿所帶來的狂風大雨、驚濤駭浪,尤其是風暴潮所引致的水浸,可說是觸目驚心!

天鴿於2017年8月20日在呂宋以東的西北太平洋形成,並在8月21日增強為熱帶風暴,橫過呂宋海峽。天鴿於8月22日進入南海北部,對香港構成威脅,天文台隨即在當日上午發出一號戒備信號。表一列出天鴿襲港期間天文台發出的熱帶氣旋警告信號。由於當時已預料天鴿可能會為本港帶來風暴潮,再疊加上漲潮,低窪地區可能出現水浸,天文台已特別提醒市民儘早做好所有防風防水浸措施。天鴿在當天進一步增強至颱風及移向廣東沿岸,天文台在黃昏時分發出三號強風信號。

表一. 天鴿襲港期間天文台發出的熱帶氣旋警告信號

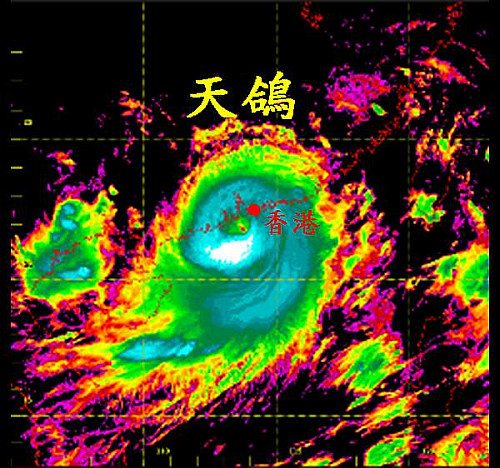

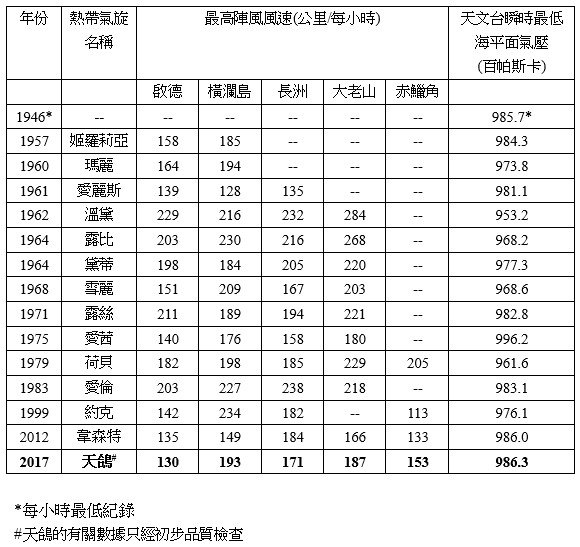

天鴿今日迫近香港時迅速增強為強颱風(圖一), 初步分析顯示,天鴿的中心最高風力在靠近香港前的24小時增強了80公里/小時。今早天鴿在本港西南約60公里近距離掠過,本港風力在早上迅速增強,天文台需要發出更高熱帶氣旋警告信號,這更是自2012年強颱風韋森特襲港相隔五年後首次發出的十號風球。這亦是自二戰後過去72年期間(1946年至2017年),第15個熱帶氣旋引致天文台發出十號風球。表二列出強颱風天鴿與其他引致天文台發出十號風球的熱帶氣旋之比較。而表三是天文台在天鴿襲港期間錄得的最高陣風風速、最低平均海平面氣壓,以及與以往引致天文台發出十號波的熱帶氣旋之比較。

圖一 天鴿在登陸前的環流結構相當完整和緊密

表二. 強颱風天鴿與其它引致天文台發出十號颶風信號的熱帶氣旋之比較

表三. 天文台在天鴿襲港期間錄得的最高陣風風速、最低平均海平面氣壓,以及與以往引致天文台發出十號颶風信號的熱帶氣旋之比較

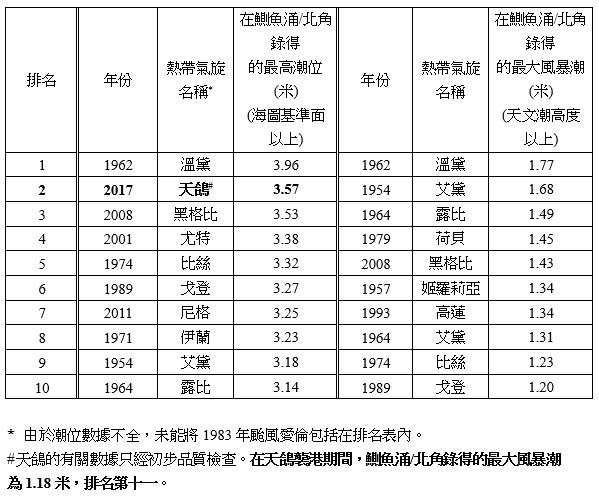

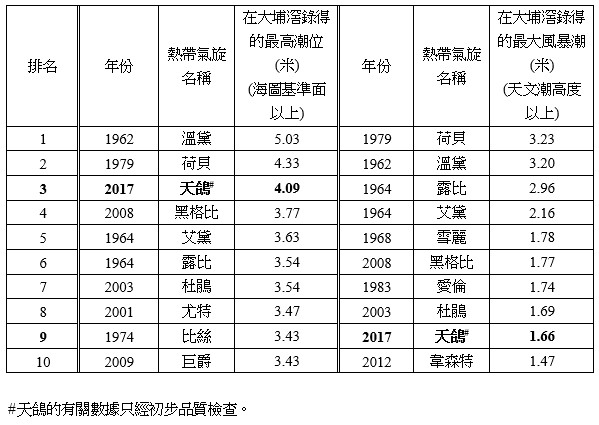

天鴿除了為香港南部地區帶來颶風外,亦引致風暴潮。由於疊加上今日中午前的漲潮,部分低窪地區出現嚴重水浸。部分天文台潮汐站所量度得的潮水高度更是自1962年超強颱風溫黛以來的最高紀錄[註]。表四及表五分別列出由1954年至今在熱帶氣旋影響香港期間於鰂魚涌/北角及大埔滘錄得的最高潮位(風暴潮加上天文潮的最高高度)及最大風暴潮(在天文潮位以上的最大水位升幅)。

表四. 在熱帶氣旋影響香港期間在鰂魚涌/北角錄得的最高潮位及最大風暴潮 (由1954年至今)

表五. 在熱帶氣旋影響香港期間在大埔滘錄得的最高潮位及最大風暴潮 (由1954年至今)

颱風的威力大家今天都感受到了。由於近數十年社會基建的發展,以及政府和各個持分者在防災救災方面的努力,幸好今次天鴿所引致的人命傷亡和財物損失不算太嚴重,颱風過後社會運作亦能快速有序地恢復。然而,在氣候變化的趨勢下,極端天氣包括颱風正面襲港必定會發生,大家切勿輕視颱風所帶來的危害,必須做好預防措施,提高警覺,以策安全。

徐傑志

[註]: 只指在鰂魚涌/北角錄得的最高潮位,而並非風暴潮。有關詳細數據請參看表四及表五。