2025年7月30日俄羅斯堪察加8.8級大地震

2025年7月30日

陳維洵 許大偉

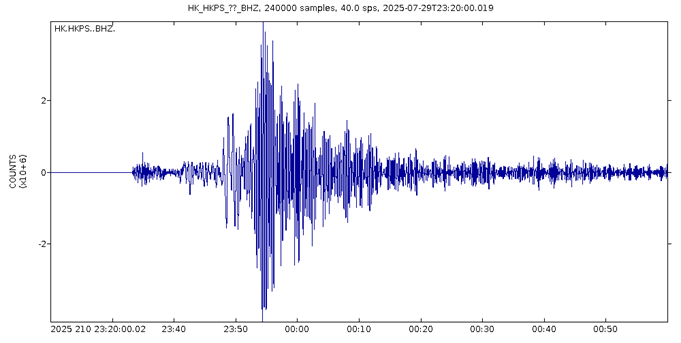

根據香港天文台的分析,在本港時間2025年7月30日上午7時24分,俄羅斯堪察加發生了一次大地震,最終修訂為8.8級,震源深度約為10公里,屬於淺層地震。震中位於彼得羅巴甫洛夫斯克之東南偏東約110公里,即香港之東北約5,140公里。由於距離震中較遠,本港並無震感,而本港寶珊寬頻地震站則探測到的地震波形顯示P波(圖1)於協調世界時2025年7月29日23時33分(香港時間7月30日上午7時33分)到達地震儀,即地震發生後約9分鐘。(香港時間 = 協調世界時 + 8小時)

圖1 本港寶珊寬頻地震站則探測到的地震波

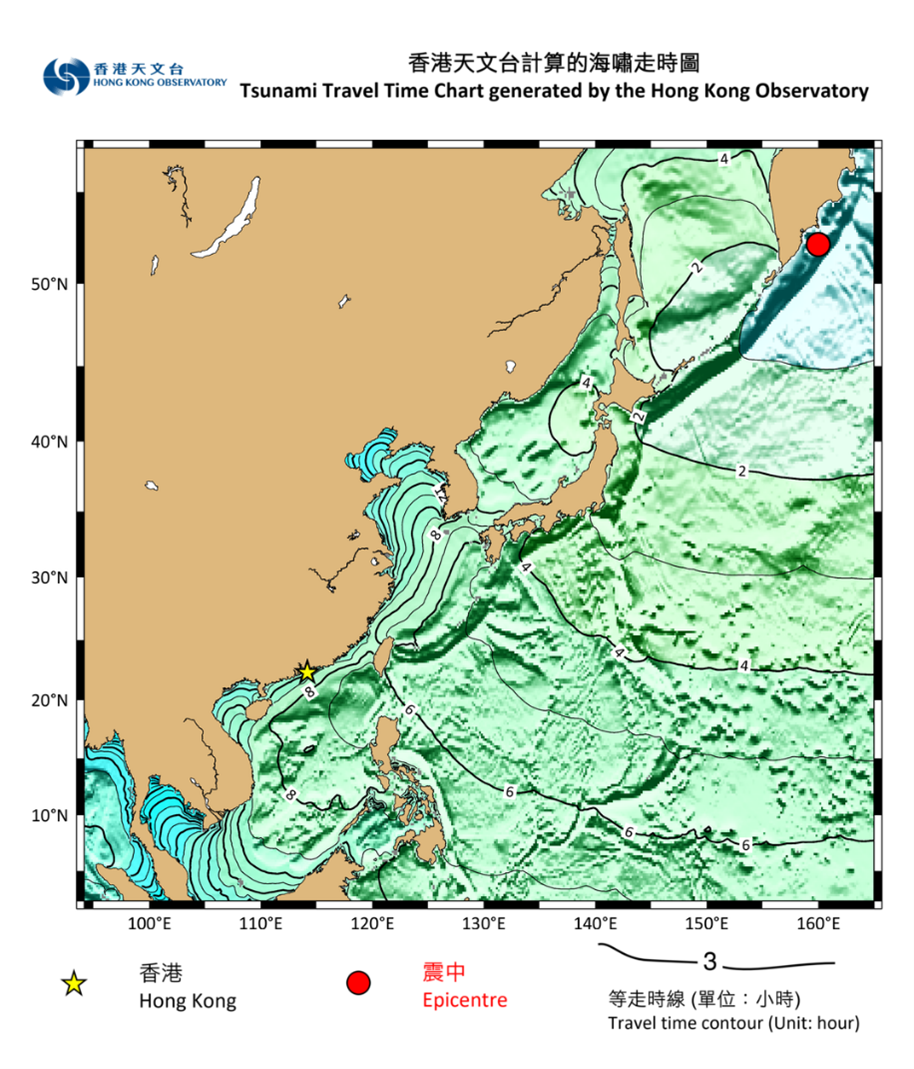

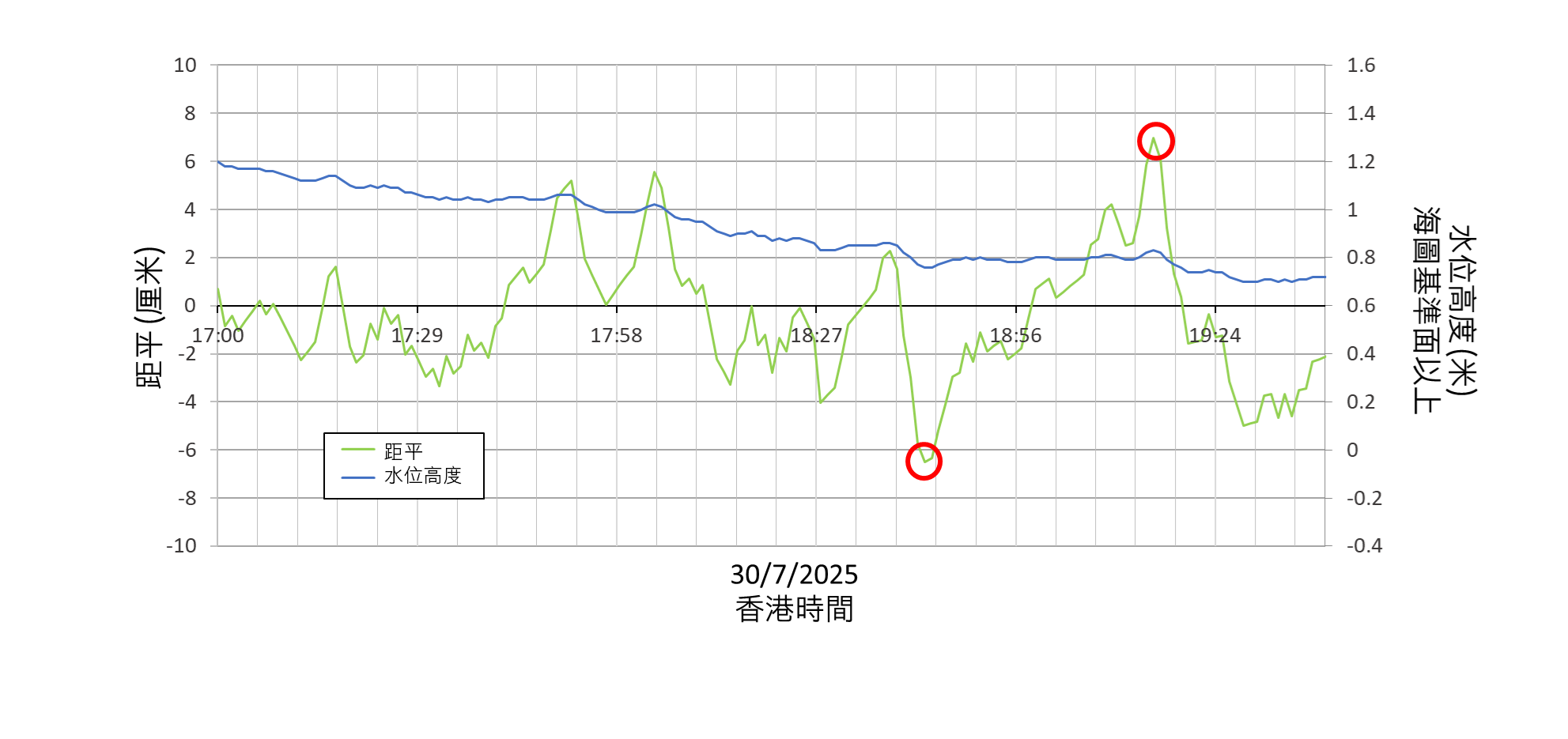

堪察加大地震引發的海嘯,在2025年7月30日日間於日本本州久慈港、八丈島及中之島分別記錄到約1.3米、0.8米及0.4米的海嘯波。根據香港天文台計算的海嘯走時圖(圖2),天文台預計海嘯波會在同日下午約5時抵達香港。首一兩個抵達香港的海嘯波的波幅很小,並未能觀察得到。隨後天文台在同日下午約6時40分及7時16分左右於石壁潮汐站觀察到約7厘米的水位異常(圖3紅圈所示),估計是由隨後抵達的海嘯波所引起的,之後海嘯波幅逐漸減弱。

圖2 香港天文台計算的海嘯走時圖

圖3 2025年7月30日香港石壁潮汐站的水位(藍色線)和水位異常時間序列(綠色線,通過減去61分鐘移動平均值濾波來除去潮汐變化),

紅圈表示最大距平約為7厘米。

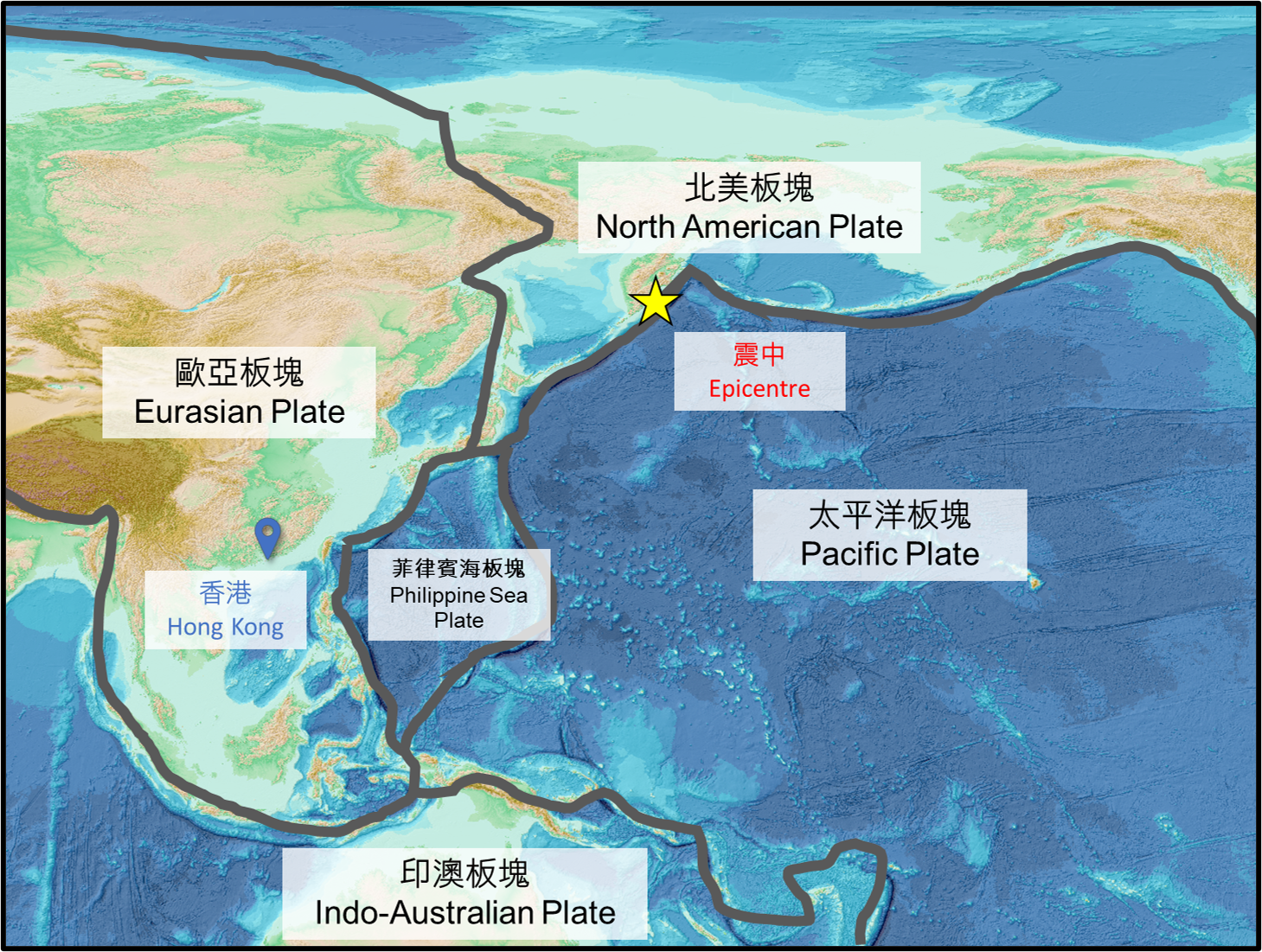

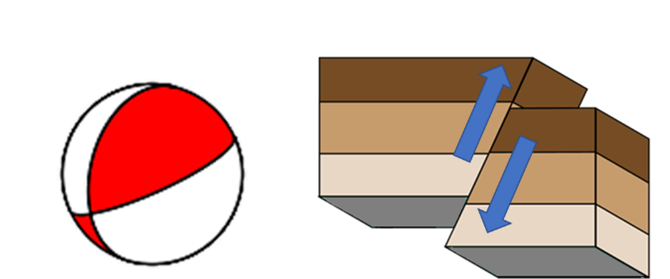

俄羅斯堪察加位於北美板塊與太平洋板塊的聚合交界(圖4),所在之處是環太平洋地震帶(又稱火環帶)的西北角,地震發生頻繁。在地震發生的位置,太平洋板塊相對於北美板塊以每年約80毫米的速度向西北方向移動,並向北美板塊下方俯衝[1, 2]。這樣的逆斷層構造(圖5)若然在海底發生大地震,並且屬淺層地震的話,會令地殼釋放的彈性能量引發海水波動,形成海嘯。翻查紀錄,全球最大地震9級或以上的地震均發生在環太平洋地震帶,而堪察加在1952年11月4日亦曾發生了9.0級大地震[3]。其所引起的海嘯傳播至太平洋各處,而本港亦曾錄得0.15米的輕微水位異常。

圖4 構造板塊分佈圖

圖5 這次地震的震源機制(左)及相應的斷層運動(右)

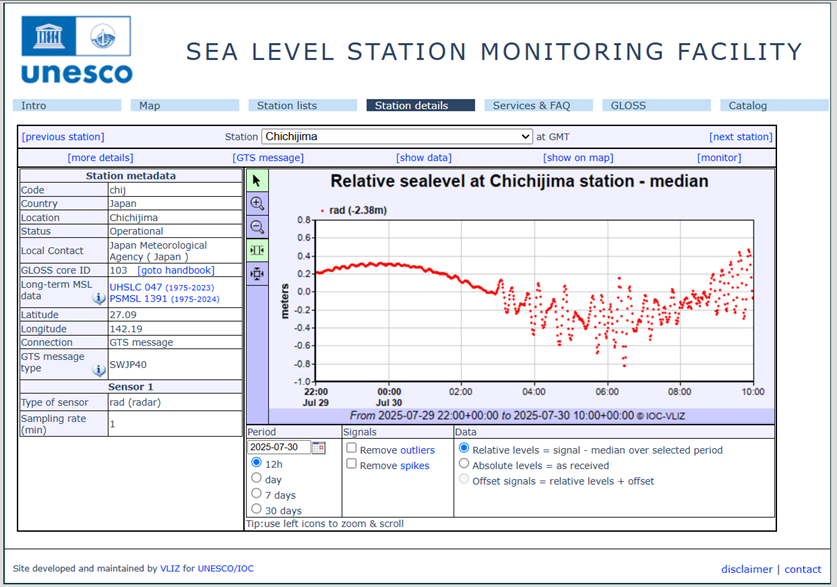

除了電腦數值模擬預測海嘯波幅外,天文台會密切監測西太平洋及南中國海各處的潮汐站及海嘯浮標所錄得的水位變化數據,利用靠近海嘯源的的水位變化數據,我們亦可估算海嘯波抵達時的高度(圖6)。此外,天文台亦會時刻留意太平洋海嘯警報中心(PTWC)及南中國海區域海嘯預警中心(SCSTAC)發出有關的最新消息。

圖6 從聯合國教科文組織政府間海洋學委員會「海平面監測站設施」網頁[4]上觀察到位於日本父島所錄得的水位變化。

如港人在外遊,萬一遇到海嘯的前兆現象(參考:我們需知的地震與海嘯知識),應儘快遠離岸邊或淺水水域,前往內陸或高地。在陸上靠近岸邊的人士,應前往高處或結構穩固的建築物上層(三樓以上)暫避,不要等待海嘯警告才行動。官方警報一般會透過電台、手機短訊、戶外廣播、電視或電話通知等多種渠道發布。海嘯可能反覆來襲,因此警報未解除前應遠離海邊。若已被海嘯波及,緊抓固定物(如大樹、欄杆)或爬上大型漂浮物自保。海嘯發生後,仍需持續警戒,不可鬆懈,並注意環境安全,避免涉水、接近倒塌電線或積水區。

參考資料:

[1] 美國地質勘探局 (USGS)就2025年7月30日上午7時24分俄羅斯堪察加發生的地震報告

[2] Gorbatov, A., Kostoglodov, V., Suárez, G., & Gordeev, E. (1997). Seismicity and structure of the Kamchatka subduction zone. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 102(B8), 17883-17898.

[3] 美國地質勘探局 (USGS)紀錄發生自1900的全球最大20次地震

[4] 聯合國教科文組織政府間海洋學委員會「海平面監測站設施」網頁