這些年,我們在京士柏追「球」的日子

2020年3月13日

李淑明 林學賢早前香港天文台獲世界氣象組織頒發證書,肯定我們在過去接近70年恆常在九龍京士柏氣象站作高空氣象觀測的貢獻,有關報導載於世界氣象組織網頁(只以英文發表)。這些年來,天文台利用高空探測氣球作氣象觀測的技術不斷演變及改良,就讓我們一起回顧過往追「球」的日子吧!

天文台常規高空氣象觀測始於1949年,最初地點並非京士柏,而是在尖沙咀的總部。當時天文台裝置了首套無線電探空系統,每日上午8時(夏令時則為上午9時)進行高空氣象觀測,涵蓋氣溫、濕度、風和氣壓。天文台同事以人手將掛上無線電探空儀的氣球注入氫氣及釋放(圖一),在氣球上升的過程中,無線電探空儀將測量到的高空氣溫、濕度及氣壓數據,用無線電波送回天文台總部地面站。至於測量高空風向風速方面,當時依靠天文台總部屋頂的一部經緯儀來追蹤氣球,從氣球的仰角及方位,以及升空的速度,來計算出不同高度的風向和風速。圖二的照片攝於1950年,當時天文台同事在總部屋頂利用經緯儀追蹤氣球,進行高空氣象觀測的試驗。由於這種方法全憑目視觀測,當遇上有低雲影響視野時,探空工作便無法進行。當時的高空探測氣球一般上升至大概20公里高才爆破,附著的降落傘會張開,無線電探空儀最後徐徐下降到地面或海面。

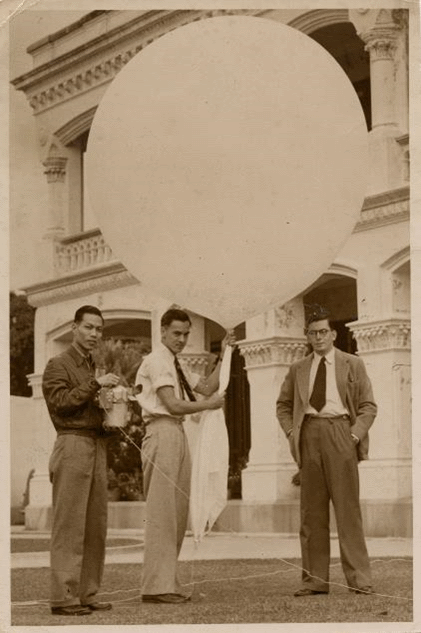

圖一 天文台科學主任N. Lawrence(右一)和另外兩位同事在

1949年12月16日上午於總部1883大樓前準備施放高空探測氣球。

最左面的同事手持無線電探空儀,由於當時儀器體積較大及較重,

需要專人負責操作。(照片由天文台前台長岑智明先生提供)

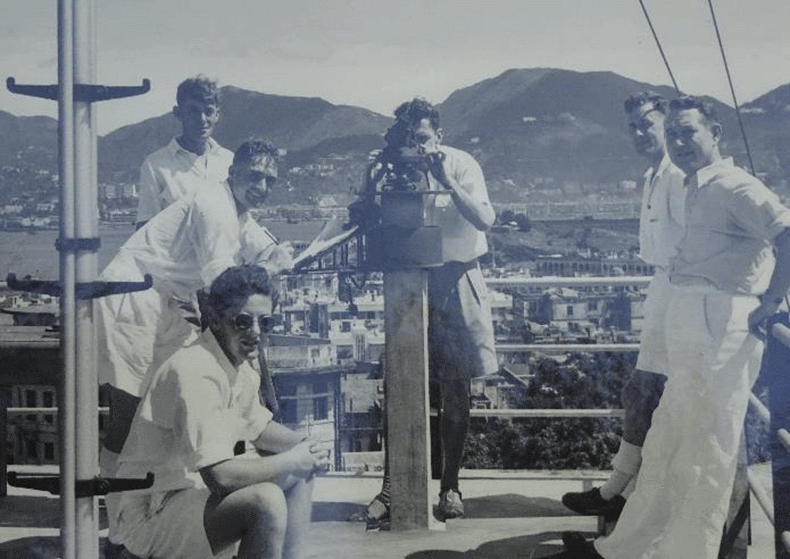

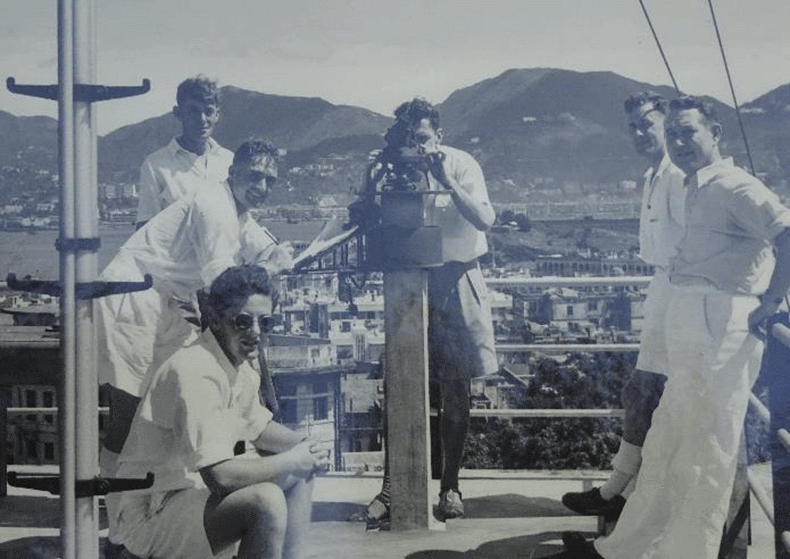

圖二 天文台同事於1950年在天文台總部屋頂進行高空氣象觀測的試驗。

左至右:W.P. Goodfellow、B.W. Thompson(負責記錄數據)、G. Bell、

R.C. Bannister(正操作經緯儀來追蹤氣球)、C.S. Ramage和時任

助理台長L. Starbuck。(照片由L. Starbuck先生家人提供)

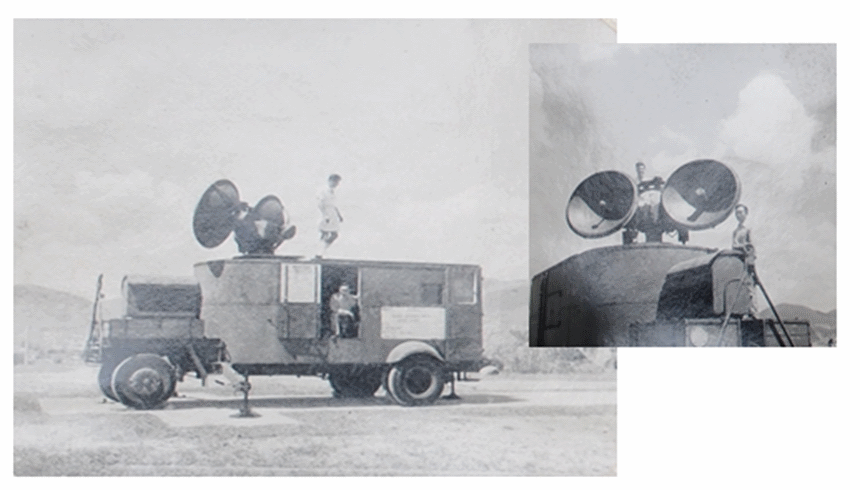

到了1951年,測量高空風的技術更進一步,高空探測氣球除了掛上無線電探空儀外,亦加上一個雷達反射器,而同事利用裝設於地面的雷達(圖三)不停追蹤著雷達反射器,測定其距離、方位及仰角,從而計算上空的風向和風速。

圖三 相片中的雷達能追蹤繫於高空探測氣球的雷達反射器的位置,

從而測量高空風。(照片由天文台前台長希活先生家人提供)

由於天文台尖沙咀總部周圍有較多建築物,並非進行高空氣象觀測的最佳地點。後來天文台在京士柏一個小山上覓得一個更適合施放探空氣球的地方,在1951年建立了現在的京士柏氣象站。由1951年6月1日開始,每日上午8時的常規高空溫度、濕度、氣壓、風向和風速測量改爲在京士柏氣象站進行。京士柏氣象站甫一建立便成爲世界氣象組織的高空氣象站,編號是45004,並一直沿用至今。氣象站每天進行高空氣象觀測,收集的天氣數據經由專用網絡與世界各地的氣象中心交換,運作至今已接近70年。在1992年,由世界氣象組織、聯合國教科文組織等單位籌措的全球氣候觀測系統Global Climate Observing System (GCOS)成立,京士柏氣象站亦成為該系統高空網絡GCOS Upper-Air Network (GUAN)的一員,為監測氣候變化作出貢獻,現時全球共有超過170個GUAN高空氣象站,每日在香港時間上午8時和晚上8時一同釋放探空氣球收集天氣數據。

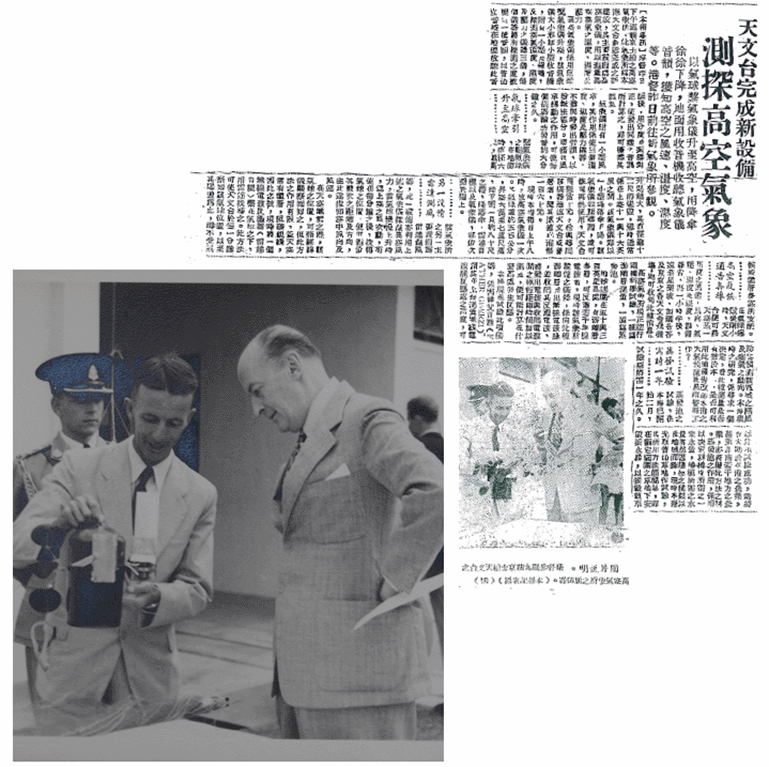

京士柏是英文King's Park的音譯中文地名,英文地名是為紀念英皇愛德華七世登基而命名的。如果以中文意譯,應為「御花園」。事實上京士柏也是名副其實風景優美、景觀開揚的好地方,所以天文台選擇在此建立香港唯一的高空氣象站。1951年11月9日,時任港督葛量洪爵士訪問當時新建成的京士柏氣象站,並主持該站的正式啓用儀式,當時報章也有廣泛報導(圖四及圖五)。

圖四 1951年11月10日工商日報報導時任港督葛量洪爵士

在11月9日到天文台新落成的京士柏氣象站主持正式啓用儀式

(何鴻毅家族惠允轉載剪報)。同日拍攝的照片可見葛量洪爵士(右)

細心聆聽時任天文台台長希活先生G.S.P. Heywood(左)

講解新設備如何運作。(照片由希活先生家人提供)

在11月9日到天文台新落成的京士柏氣象站主持正式啓用儀式

(何鴻毅家族惠允轉載剪報)。同日拍攝的照片可見葛量洪爵士(右)

細心聆聽時任天文台台長希活先生G.S.P. Heywood(左)

講解新設備如何運作。(照片由希活先生家人提供)

圖五 1951年11月10日華僑日報報導時任港督葛量洪爵士

在11月9日到天文台新落成的京士柏氣象站主持正式啓用儀式

(南華早報擁有華僑日報剪報版權並授權轉載)。

同日攝影的照片可見一衆嘉賓在京士柏氣象站觀看氣象氣球升空。

(照片由天文台前副台長L. Starbuck先生家人提供)

在11月9日到天文台新落成的京士柏氣象站主持正式啓用儀式

(南華早報擁有華僑日報剪報版權並授權轉載)。

同日攝影的照片可見一衆嘉賓在京士柏氣象站觀看氣象氣球升空。

(照片由天文台前副台長L. Starbuck先生家人提供)

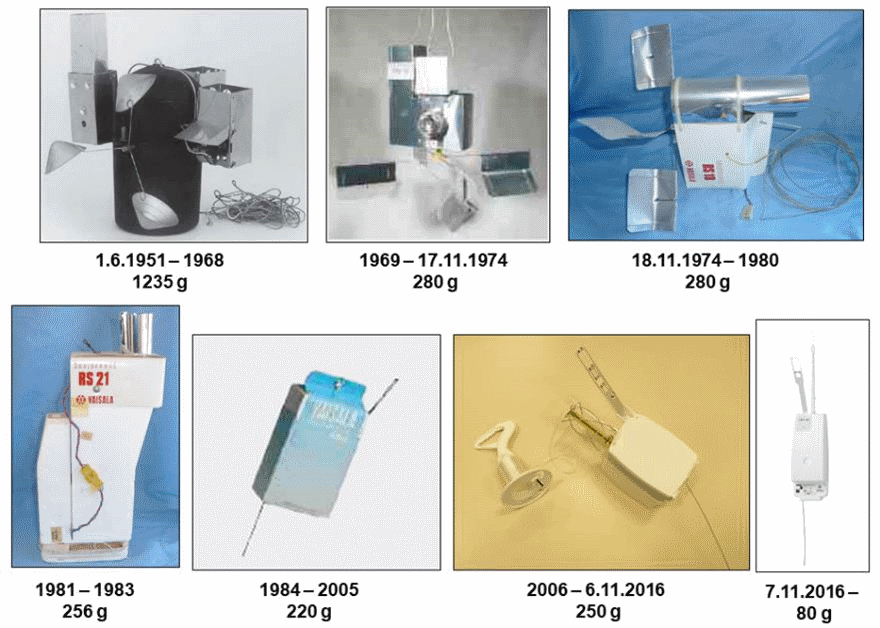

在50至60年代,京士柏氣象站使用的無線電探空儀體積頗大及相當重,儀器連電池重逾一公斤(圖六),儀器上面裝設了風車,連接電線至溫度、濕度和氣壓感應器。當氣球上升、風車轉動時,巧妙地輪流接通三個感應器的線路,透過三個對應的聲頻振蕩器,順序傳送溫度、濕度和氣壓信號至地面站,再以人手計算實際溫度、濕度和氣壓數據,此舉可避免一併傳送三組信號而產生混淆。隨著科技進步,電子零件漸趨細小,京士柏氣象站在1969年引入新款的探空儀,其溫度、濕度和氣壓感應器可利用無線電23.6至26.2 MHz頻道,把信號傳回地面站,再以人手進行解碼及利用校準曲線圖分別計算實際溫度、濕度和氣壓數據。由於無須裝設聲頻振蕩器,因此探空儀重量大幅減至280克。

圖六 歷年京士柏氣象站使用的無線電探空儀

及其使用日期和重量(單位是克)。

及其使用日期和重量(單位是克)。

由1954年10月16日開始,除了每日上午8時的常規高空溫度、濕度、氣壓、風向和風速測量外,亦加上在清晨5時、下午5時和晚上11時進行高空氣象觀測,但只測量風向和風速。而因應世界氣象組織的要求,自1957年4月1日開始,這三個時間提前到清晨2時、下午2時和晚上8時,而在1969年1月1日開始,晚上8時的觀測像上午8時一樣,也涵蓋溫度、濕度和氣壓測量。

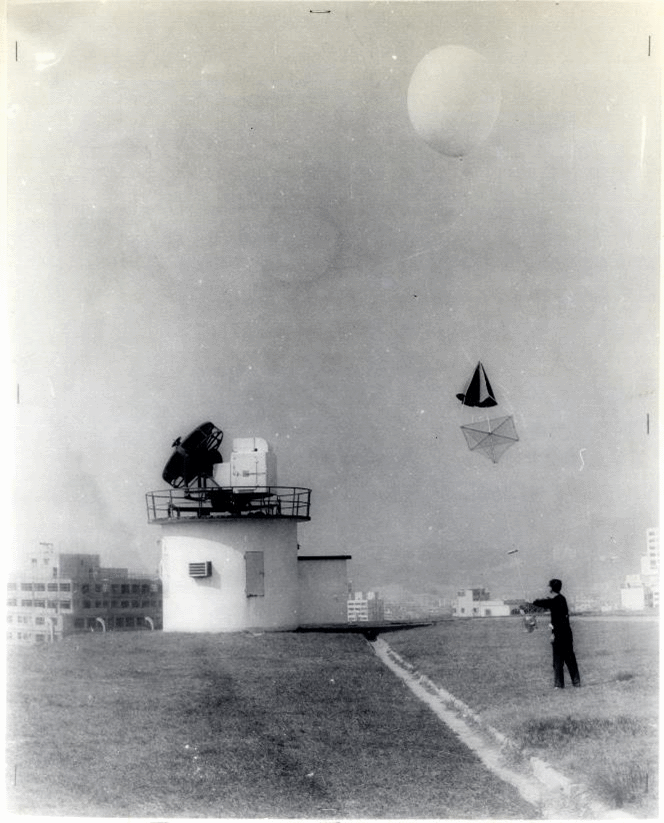

初期的高空氣象觀測需合共三人之力方可完成,分別負責操作配備了風車的無線電探空儀、釋放探測氣球和操作雷達(圖七)追蹤氣球(視頻一)。到了1981年,一套微科拉(MicroCORA)探空系統在京士柏氣象站投入服務,把溫度、濕度和氣壓信號改用403 MHz頻道傳回地面站,系統自動把信號轉化成為可用數據,不需再經人手計算。而高空測風技術也有新突破,該系統利用全球「奧米茄」長程導航站網的甚低頻信號(10-13 kHz)的相位差來確定探空儀的位置,從而推斷高空風向和風速,無需再用雷達追蹤探空儀位置的方法。

圖七 早期在京士柏氣象站進行高空氣象觀測,仍需利用雷達

(裝設於建築物屋頂上)來追蹤探空氣球的位置,

從而測量高空的風向和風速。

(裝設於建築物屋頂上)來追蹤探空氣球的位置,

從而測量高空的風向和風速。

視頻一(默片) 天文台初期需要三位同事在京士柏氣象站

進行高空氣象觀測,分別負責操作配備了風車的

無線電探空儀、釋放探測氣球和操作雷達來追蹤氣球。

進行高空氣象觀測,分別負責操作配備了風車的

無線電探空儀、釋放探測氣球和操作雷達來追蹤氣球。

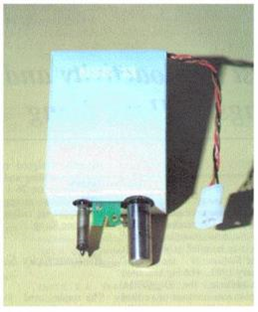

微科拉系統於1993年7月退役,由數碼科拉(DigiCORA)系統接替,自此探空工作進入了全數碼化時代。數碼科拉系統除了在探測高空風的技術方面有所改進及擁有更好的數據表示功能外,還可以支援特別設計的探測組件來測量高空伽馬和貝他輻射水平(圖八),以及臭氧含量(圖九)。香港首次高空輻射及臭氧量觀測分別在1993年2月26日和1993年3月4日於京士柏氣象站進行,自此天文台每周一次觀測高空臭氧量,及每年定期在不同的天氣情況下進行高空輻射探測,以分析臭氧量和輻射水平隨高度的變化。由2000年開始,京士柏氣象站成為世界氣象組織全球大氣監測計劃(Global Atmospheric Watch Programme)的臭氧監測站,每周一次的觀測數據送交世界臭氧及紫外線數據中心(World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre)存檔,供世界各國氣象機構和學者作研究之用。

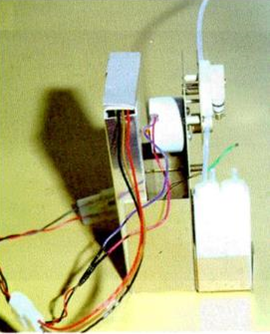

圖八 1993年2月26日在京士柏氣象站進行首次高空輻射觀測時

使用的探測儀,左邊和右邊的探頭分別是量度貝他

和伽馬輻射的蓋革彌勒(Geiger Müller)管。

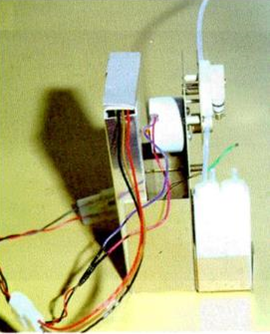

圖九 1993年3月4日在京士柏氣象站進行首次高空臭氧觀測時

使用的探測儀,右下角是電池,電池內的電解液與空氣中的臭氧

產生電化作用,產生的微弱電流強度跟臭氧濃度成正比,

探測儀的電子零件將電流強度轉為電子數據,並傳送至地面站。

使用的探測儀,右下角是電池,電池內的電解液與空氣中的臭氧

產生電化作用,產生的微弱電流強度跟臭氧濃度成正比,

探測儀的電子零件將電流強度轉為電子數據,並傳送至地面站。

至1997年,探空儀開始使用全球衛星定位系統(Global Positioning System, GPS)測風技術,令高空風觀測更進一步。在探測過程中,無線電探空儀和地面站均裝有特別天線接收GPS信號,再加入有關衛星軌道的數據,便可計算出高空風向和風速。雖然GPS信號不易受閃電及雷暴等惡劣天氣影響,但當時的GPS系統發展尚未成熟,探空失敗率頗高,故此天文台在1999年也引入「羅蘭-C」無線電導航系統來定位和測量高空風,作爲GPS技術以外的另一選擇。「羅蘭-C」與「奧米茄」相似,也是一套長程導航系統,在沒有惡劣天氣情況下,其測風效果十分穩定。

踏入21世紀,2004年是香港高空氣象觀測的重要里程碑。天文台在京士柏氣象站裝設了當時東南亞首台全自動高空探測系統(視頻二),令高空氣象觀測工作進入全自動化的年代。該系統自動將氣球充氣及發放,不但降低營運成本及提升工作效率,更保障員工的工作安全。自2008年底起,天文台更以氦氣取代氫氣為氣球充氣,進一步保障員工的安全。

視頻二 京士柏氣象站的自動高空探測系統

自動將探測氣球充氣及釋放,携帶

無線電探空儀上升並探測高空氣象資料。

自動將探測氣球充氣及釋放,携帶

無線電探空儀上升並探測高空氣象資料。

自動高空探測系統在2016年11月進行系統升級,採用了最新型的無線電探空儀,備有更精準的感應器來探測溫度和濕度,而氣壓和風則是利用GPS數據計算出來。新探空儀除了測量準確度更高外,亦十分輕巧,最新型號的重量只有80克(圖六及圖十)。

圖十 京士柏自動高空探測系統使用新型探空儀,

備有溫度、濕度感應器,及特別天線接收

GPS信號,並利用GPS數據計算氣壓和風向風速。

備有溫度、濕度感應器,及特別天線接收

GPS信號,並利用GPS數據計算氣壓和風向風速。

京士柏氣象站的探空工作更在2018年3月成功獲得國際標準化組織所訂下的ISO 9001:2015認證,進一步肯定同事的專業工作和認真態度。現在除了天文台天氣預報員可以利用高空氣象觀測數據來分析天氣情況外,市民也可從天文台「高空氣象觀測」網頁或「飛行運動天氣資訊」網頁的溫熵圖獲取高空天氣資料。

科技日新月異,天文台現在已增添其他儀器,利用遙感技術觀測高空天氣狀況。例如位於深水埗的氣流剖析儀能測量高空風,並分別於1999年和2007年取代探空儀提供清晨2時和下午2時的高空風向和風速資料。此外,位於京士柏氣象站的微波輻射計亦能測量高空溫度和濕度。雖然這些儀器方便長時間連續監測,但只能測量至大概10公里高的氣象資料,而現時的探空氣球由於物料更堅韌,能携帶探空儀到30公里高才爆破,後者到目前爲止仍然是最有效和最準確的探空方法。

天文台同事未來會繼續努力不懈,追尋更新技術,開創更精采的追「球」歲月!