新闻发布

全球变暖 - 香港的情况又如何? (2003年8月1日)

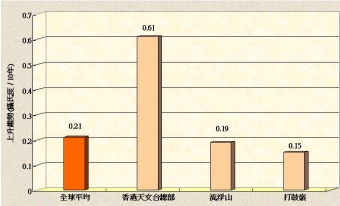

香港天文台的研究结果显示香港与全球一样在过去百多年有变暖的趋势。在最近十多年,反映全球变暖大形势的香港郊区平均气温每10年上升约0.2摄氏度,而位于市区的天文台总部的平均气温则每10年约上升0.6摄氏度。市区气温的上升速率比郊区每10年约高0.4摄氏度,这差额反映了城市化的影响。

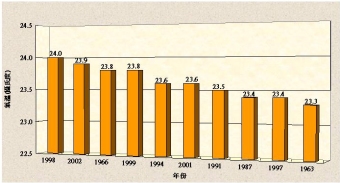

全球变暖及相关的气候变化近年成为科学家研究的焦点。 1988年成立的政府间气候变化专业委员会(IPCC),秘书处设于世界气象组织(WMO) ,专责为各国政府和国际社会提供有关气候变化、其潜在影响及应变策略的权威科学信息。根据该委员会最新的评估报告,由于大气中温室气体浓度增加,全球地面平均气温在二十世纪上升了0.6摄氏度左右。位于尖沙咀的天文台总部累积了百多年的气温数据,由1885至2002的118年间,只有1940-1946年因二次大战而中断。利用这百多年的数据计算结果显示天文台总部气温在此期间平均上升速度为每100年1.2摄氏度,由十九世纪末平均气温22.0摄氏度上升至最近十年平均的23.5摄氏度。上升速度在过去十多年间(1989-2002) 更明显加剧,达每100年6摄氏度左右。

由于全球变暖及地球气候系统相关的变化,对生态系统、人类健康、社会及经济活动等造成深远的影响,因此气候变化问题已引起各国政府与公众极大的关注。有见及此,香港天文台利用收集经年的数据研究香港的气候变化。

天文台助理台长杨继兴说:「根据政府间气候变化专业委员会的评估,全球有变暖趋势,就北半球平均气温而言,1990年代是自1861年有仪器记录以来百多年最暖的十年,而1998年则相信是过去一千年来最暖的一年。香港方面,亦有类似的现象,自1885年天文台有记录以来,1990年代是最暖的十年,而最暖的一年是1998年,年平均气温为24.0摄氏度。香港历来最暖的七年中,有六年都是1990年后录得的。」

天文台总部的日最低气温和日最高气温两者的变化,颇有差别。二次世界大战后的56年间,平均日最低气温每10年上升0.28摄氏度。同期的每年寒冷日数 (天文台总部录得气温12.0摄氏度或以下)亦相应每10年减少约3天。在50年代,每年寒冷日数平均约28天,最近10年(1993至2002)间,每年寒冷日数平均祇有13天,跌幅超过50%。另一方面,日最高气温则没多大变化,酷热日数 (天文台总部录得气温33.0摄氏度或以上)的出现率大致维持在每年11天左右。

位于新界北区中部的打鼓岭站及新界西北岸的流浮山站,自1989年以来,平均气温每10年分别上升0.15及0.19摄氏度,而位于离岛的长洲站,自1971年以来,平均气温变化轻微,每10年的上升幅度只有0.05摄氏度。这几个站与天文台总部的气温变化有所分别,其原因可追溯到全球变暖的影响,城市化影响,以及海洋调节的差异。

杨继兴解释城市化对一个地方的气温的影响。杨继兴说:「由于市区的建筑物及其他混凝土表面于日间吸收了太阳辐射的热能,并于晚间将热能释放,导致晚间的气温下降较慢,令日最低气温变得较高。」

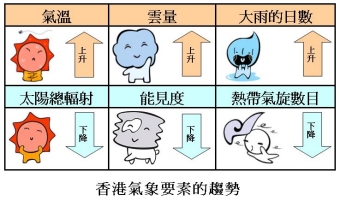

城市化亦令香港能见度显着降低、云量增多及太阳总辐射量减少。

城市化通常令大气中悬浮粒子浓度增加,导致能见度降低,因此,地面所接收的太阳辐射量下降,日间气温上升幅度较小,但由于空调系统及其他城市活动同时亦产生了热能,最终两个因素的效应互相抵销,故此最高气温只有轻微变化。综合最高和最低气温的变化,日平均温度有上升的趋势,但速度较日最低气温慢。杨继兴说:「换句话说,日间酷热的情况并未有恶化,但寒冷的夜晚却少了。」

要评估全球变暖的潜在影响,可以将香港天文台总部的气温记录与全球观测所得的趋势作比较。在二次世界大战前,天文台总部的气温趋势与全球大致相若。大战后则有两段时期天文台总部的气温显着上升。第一段是从五十年代中期到六十年代中期。第二段气温显着上升期则从八十年代开始,这与过去20年间全球气温显着上升的趋势相符。

八十年代至今天文台总部气温的上升速度较全球平均趋势快,反映了高密度城市发展的影响。至于长洲的气温,自七十年代至今无显着上升,显示香港周围海洋上的气温变化甚微。在最近十多年,本港郊区流浮山及打鼓岭的平均气温每10年分别上升0.19及0.15摄氏度,速率稍低于同期全球趋势的每10年0.21摄氏度,可视为香港较少受城市化影响地区的代表。相比之下,以天文台总部为代表的市区气温因高密度城市发展的影响每10年约有额外0.4摄氏度的升幅。

从天文台的气象观察显示,香港的能见度有转差的长期趋势。每年因悬浮粒子引致的能见度下降时数(能见度低于8公里,不包括由雨、薄雾或雾引致能见度下降的个案)正在上升。在七十年代初期,香港约有2% 的时间能见度下降至8公里或以下。在2002年,同样低能见度的时间增至9%,是七十年代初期的4倍左右。

香港的云量在过去40年间有上升的趋势,平均云量由六十年代时低于65%增加至近十年的70%左右,其中一个可能原因是城市化所产生的悬浮粒子增加了水汽的凝结核,有利于云的产生。

空气中悬浮粒子浓度及云量的增加同样会导致地面所接收的太阳辐射量下降,在京士柏站观测到的太阳总辐射量在六十年代中期至八十年代中期明显减少,其后减少相对地缓慢,整个40年期间平均每日太阳总辐射量每10年减少了每平方米1.0兆焦耳 (1964年至2002年长期平均为每平方米13.7兆焦耳),由60年代初至现在,年平均值下降了26%。随着太阳总辐射量的下降,在京士柏站录得的年总蒸发量也明显减少,由60年代初至现在约下降40% (1964年至2002年长期年平均为 1405毫米)。杨继兴笑说:「由于太阳辐射下降、蒸发量减少,相信现在晾衫的时间亦相对地长了。」

战后天文台总部的记录显示,大雨的出现率轻微上升,每年出现大雨(一小时雨量超过30毫米)的日数每10年上升约0.4天,即由50年代的约5天增至90年代的约6天左右,不过要注意这个上升数值远小于年际变化(由每年1天至每年13天不等)。年雨量方面亦有上升,由50年代的2265毫米增加至90年代的2518毫,约为11%。

跟据过去40年观察所得,每年在香港300公里内登陆的热带气旋数目轻微下降,由60年代约3个减少至90年代的两个半左右。

天文台助理台长杨继兴补充说:「天文台一直对气候变化问题十分重视,气候变化不仅是科学问题,还与环境、能源和经济活动有密切关系。不同的电脑气候模式均预测全球平均气温还会继续上升,在1990至2100年间将会升高1.4至5.8摄氏度,令地球气候系统进一步产生变化。天文台今后会加强在气候变化方面的研究及提高公众对气候变化的认识,并积极配合政府其它部门和世界气象组织有关气候变化的工作,为实践可持续发展这个大方向作出贡献。」