香港天文台庆祝志愿天气观测六十年

2009年11月26日

香港天文台今日(十一月二十六日)庆祝志愿天气观测六十年,并表扬志愿观测员的贡献。在今日的庆祝仪式上,天文台台长李本滢博士回顾了香港志愿天气观测的历史。

在世界气象组织的志愿观测船舶计划下,香港天文台于一九四九年开始建立一队以本港为基地的志愿天气观测船队,报告海上天气情况。天气分析和预测依靠观测资料,一直以来海上的天气观测资料都较为缺乏,因此船舶天气报告显得特别重要。除了用于海上天气预测及警报外,船舶天气报告的数据亦用于数值天气预报,以及各种有关大气、气候和海洋的研究。

天文台志愿观测团队中,还有一队历史悠久的量度雨量志愿观测员。由于香港雨量分布的地区性差异相当显著,天文台须要在各区设立雨量站,所设地点多以新界的警署、水塘及志愿组织的场地为主。降雨量的统计和分析,可以应用于排水系统设计、水质控制、水塘设计和管理、灌溉、水文预报及防洪等。在七十年代初,当自动雨量站未设立前,全港由志愿观测员操作的外设雨量站数目达一百二十个,他们对香港的贡献十分重要。

志愿观测员在繁忙工作中,抽出宝贵时间进行天气观测,造褔社会,令人敬佩。

香港天文台台长李本滢博士(前排中)与众嘉宾同贺

志愿天气观测六十年。

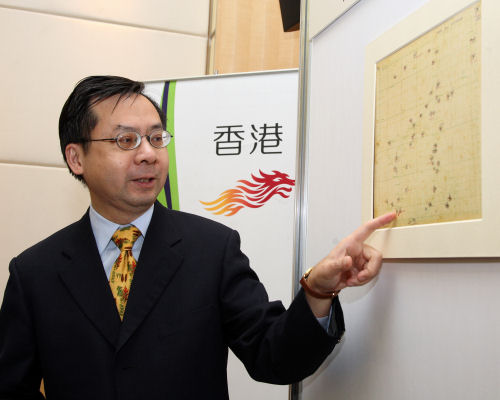

香港天文台台长李本滢博士向嘉宾讲解1949年天气图上的

志愿天气观测资料。