温室效应

何谓‘温室效应’

|

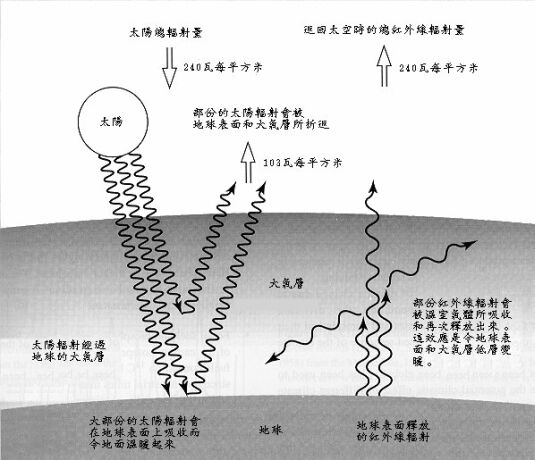

‘温室效应’是指地球大气层上的一种物理特性。假若没有大气层,地球表面的平均温度不会是现在 合宜的15℃,而是十分低的-18℃。这温度上的差别是由于一类名为温室气体所引致,这些气体吸收红外线辐射而影响到地球整 体的能量平衡。在现况中,地面和大气层在整体上吸收太阳辐射后能平衡于释放红外线辐射到太空外(图一)。但受到温室气体的 影响,大气层吸收红外线辐射的份量多过它释放出到太空外,这使地球表面温度上升,此过程可称为‘天然的温室效应’。但由 于人类活动释放出大量的温室气体,结果让更多红外线辐射被折返到地面上,加强了‘温室效应’的作用。 |

图一简略地说明地球大气层的长期辐射平衡情况。太阳总辐射量(240瓦每平 方米)和红外线的释放量应要均等。其中约三分之一(103瓦每平方米)的太阳辐射会被反射而余下的会被地球表面所吸收。此外,大气 层的温室气体和云团吸收及再次释放出红外线辐射,使到地面更暖,高出约33℃。

温室气体种类

温室气体占大气层不足1%。其总浓度需视乎各‘源’和‘汇’的平衡结果。‘源’是指某些化学或物理过程使到温室气体浓 度增加,相反‘汇’是令其减少。人类的活动可直接影响各种温室气体的‘源’和‘汇’而因此改变了其浓度。

大气层中主要的温室气体可有二氧化碳(CO2),甲烷(CH4),一氧化二氮(N2O),氯氟碳 化合物(CFCs)及臭氧(O3)。大气层中的水气(H2O)虽然是‘天然温室效应’的主要原因,但普遍认为它 的成份并不直接受人类活动所影响。表一显示了一些温室气体的特性。

‘全球变暖潜能’(Global Warming Potential)

各种温室气体对地球的能量平衡有不同程度的影响。为了帮助决策者能量度各种温室气体对地球变暖的影响,‘跨政府气候转变 委员会’ (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)在1990年的报告中引入‘全球变暖潜能’的概念。‘全球变暖潜能’ 是反映温室气体的相对强度,其定义是指某一单位质量的温室气体在一定时间内相对于CO2的累积辐射力*。表二列出 ‘跨政府气候转变委员会’报告内一些温室气体的‘全球变暖潜能’。对气候转变的影响来说,‘全球变暖潜能’的指数已考虑到 各温室气体在大气层中的存留时间与及其吸收辐射的能力。在计算‘全球变暖潜能’的时候,是需要明了各温室气体在大气层中的 演变情况(通常不太了解)和它们在大气层的余量所产生的辐射力(比较清楚知道)。因此,‘全球变暖潜能’含有一些不确定因素, 以CO2作为相对比较,一般约在±35%。

*辐射力的定义是由 于太阳或红外线辐射份量的转变而引致对流层顶部的平均辐射改变。辐射力影响了地球吸收和释放辐射的平衡。正值的辐射力会使地球 表面变暖,负值的辐射力使地球表面变凉。

温室气体浓度的转变

i) 二氧化碳(CO2)

夏威夷的冒纳罗亚观象台在1958年已开始对大气层CO2浓度作仔细量度。表二显示CO2在大气层中 的每年平均浓度由1958年约315ppmv(百万份之一体积)升至1997年约363ppmv。冒纳罗亚观象台的数据亦反映了每年在北半球因为植 物呼吸作用而产生的周期变化:CO2浓度在秋冬季时增加而在春夏季时减少。与北半球比较,这种随着植物生长及凋萎 的CO2浓度周年变化在南半球的出现时间是刚刚相反,而且变化幅度较小,这种现象在赤度附近地区则完全看不到。

图二. 大气层CO2的每月平均混合比。 (‧)表示1974年5月 以前的数据,取自Scripps Institution of Oceanography。 (‧)表示1974年5月以后的数据,取自U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration。(— )表示每月平均值的长期趋势。

ii) 甲烷(CH4)

CH4在大气层中的增长速度已在近十年减少下来,尤其在1991至1992年间有明显的下降,但在1993年后期亦有 些增长。1980至1990的平均增长速度是每年13ppbv(十亿份之一体积)。

图三. 在夏威夷冒纳罗亚观象台收集的空气样本显示大气层中CH4的平均混合比。蓝点表示量度数据,红线 和绿线分别表示CH4混合比短期和长期的变化。

iii) 一氧化二氮(N2O)

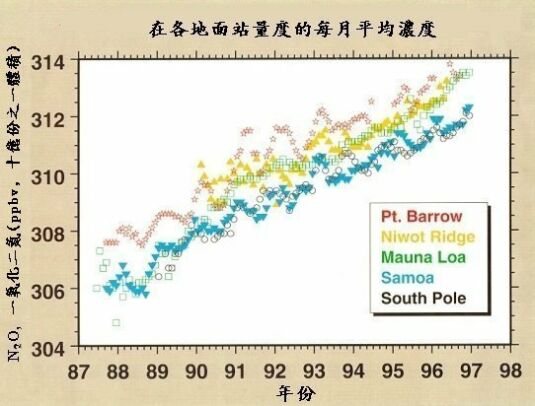

从过往40年间,N2O的平均升幅是每年0.25%(见图四)。现时在对 流层的N2O浓度在312到314ppbv左右。

图四. 大气层中N2O的每月平均混合比。

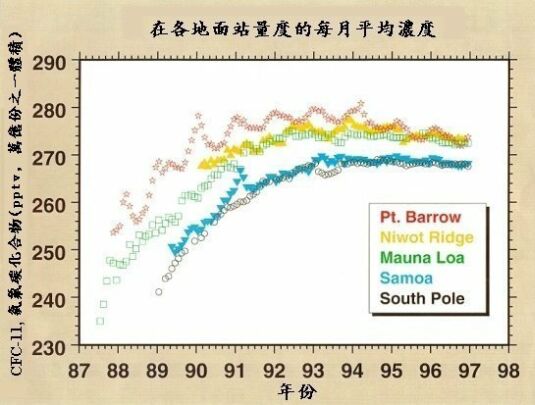

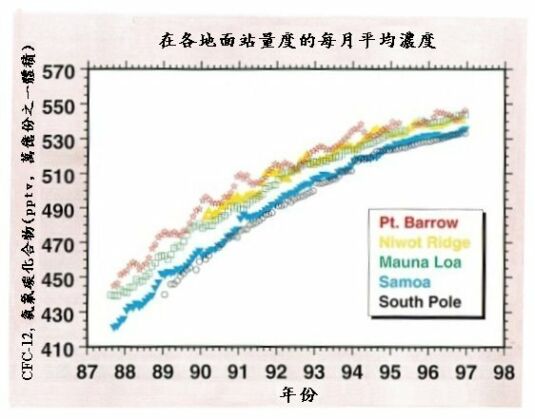

iv) 氯氟碳化合物(CFCs)

在各种氯氟碳化合物中,以CFC-11及CFC-12较为重要,因为其浓度比较高与及它们对平流层内的O3有很大影响。 在多种人造的氯氟碳化合物中,以CFC-11及CFC-12的浓度最高,分别约为0.27及0.55ppbv(量度于冒纳罗亚观象台,1997,见图五 和六)。从它们的‘全球变暖潜能’数值,显示这两种气体吸收红外线辐射的能力相当高,估计在八十年代期间除了CO2以 外,CFC-11及CFC-12在所有温室气体中对辐射力的影响已占了三份之一。

图五. 大气层中CFC-11的每月平均混合比。

图六. 大气层中CFC-12的每月平均混合比。

*图二至六取自夏威夷冒纳罗亚观象台

‘温室效应’增强后的影响

i) 气候转变:‘全球变暖’

|

温室气体浓度的增加会减少红外线辐射放射到太空外,地球的气候因此需要转变来使吸取和释放辐射的份量达至新的平衡。 这转变可包括‘全球性’的地球表面及大气低层变暖,因为这样可以将过剩的辐射排放出外。虽然如此,地球表面温度的少许 上升可能会引发其他的变动,例如:大气层云量及环流的转变。当中某些转变可使地面变暖加剧(正反馈),某些则可令变暖过 程减慢(负反馈)。 利用复杂的气候模式,‘政府间气候变化专门委员会’在第三份评估报告估计全球的地面平均气温会在2100年上升1.4至5.8度。这预计已考虑到大气 层中悬浮粒子倾于对地球气候降温的效应与及海洋吸收热能的作用 (海洋有较大的热容量)。但是,还有很多未确定的因素会影响 这个推算结果,例如:未来温室气体排放量的预计、对气候转变的各种反馈过程和海洋吸热的幅度等等。 |

ii) 海平面升高

|

假若‘全球变暖’正在发生,有两种过程会导致海平面升高。第一种是海水受热膨胀令水平面上升。第二种是冰川和格陵兰及南 极洲上的冰块溶解使海洋水份增加。预期由1900年至2100年地球的平均海平面上升幅度介乎0.09米至0.88米之间。。 |

对人类生活的潜在影响

i) 经济的影响

全球有超过一半人口居住在沿海100公里的范围以内,其中大部份住在海港 附近的城市区域。所以,海平面的显着上升对沿岸低洼地区及海岛会造成严重的经济损害,例如:加速沿岸沙滩被海水的冲蚀、 地下淡水被上升的海水推向更远的内陆地方。

ii) 农业的影响

实验证明在CO2高浓度的环境下,植物会生长得更快速和高大。但是,‘全球变暖’的结果可会影响大气环流,继 而改变全球的雨量分布与及各大洲表面土壤的含水量。由于未能清楚了解‘全球变暖’对各地区性气候的影响,以致对植物生态所 产生的转变亦未能确定。

iii) 海洋生态的影响

沿岸沼泽地区消失肯定会令鱼类,尤其是贝壳类的数量减少。河口水质变咸可会减少淡水鱼的品种数目,相反该地区海洋鱼类的 品种也可能相对增多。至于整体海洋生态所受的影响仍未能清楚知道。

iv) 水循环的影响

全球降雨量可能会增加。但是,地区性降雨量的改变则仍未知道。某些地区可有更多雨量,但有些地区的雨量可能会减少。此外 ,温度的提高会增加水份的蒸发,这对地面上水源的运用带来压力。

表一:几种主要温室气体的特性

|

温室气体 |

源 |

汇 |

对气候的影响 |

|---|---|---|---|

|

二氧化碳 (CO2) |

1) 燃料 2) 改变土地的使用 (砍伐森林) |

1) 被海洋吸收 2) 植物的光合作用 |

吸收红外线辐射,影响大气平流层中O3的浓度 |

|

甲烷 (CH4) |

1) 生物体的燃烧 2) 肠道发酵作用 3) 水稻 |

1) 和OH起化学作用 2) 被土壤内的微生物吸取 |

吸收红外线辐射,影响对流层中O3及OH的浓度,影响平流层中O3和H2O的浓度, 产生CO2 |

|

一氧化二氮 (N2O) |

1) 生物体的燃烧 2) 燃料 3) 化肥 |

1) 被土壤吸取 2) 在大气平流层中被光线 分解与及和O起化学作用 |

吸收红外线辐射,影响大气平流层中O3的浓度 |

|

臭氧 (O3) |

光线令O2产生光化作用 |

与NOx,ClOx及HOx等化合物的催化反应。 |

吸收紫外光及红外线辐射 |

|

一氧化碳 (CO) |

1) 植物排放 2) 人工排放(交通 运输和工业) |

1) 被土壤吸取 2) 和OH起化学作用 |

影响平流层中O3和OH的循环,产生CO2 |

|

氯氟碳化合物 (CFCs) |

工业生产 |

在对流层中不易被分解,但在平流层中会被光线分解和跟O产生化学作用 |

吸收红外线辐射,影响平流层中O3的浓度 |

|

二氧化硫 (SO2) |

1) 火山活动 2) 煤及生物体的燃烧 |

1) 干和湿沉降 2) 与OH产生化学作用 |

形成悬浮粒子而散射太阳辐射 |

表二: 各种温室气体的‘全球变暖潜能’

|

温室气体 |

留存期 (年) |

全球变暖潜能 |

|||

|

20年 |

100年 |

500年 |

|||

|

二氧化碳 (CO2) |

未能确定 |

1 |

1 |

1 |

|

|

甲烷 (CH4) |

12.0 |

62 |

23 |

7 |

|

|

一氧化二氮 (N2O) |

114 |

275 |

296 |

156 |

|

|

氯氟碳化合物 (CFCs) |

-- |

-- |

-- |

-- | |

|

i) |

CFCl3 (CFC-11) |

45 |

6300 |

4600 |

1600 |

|

ii) |

CF2Cl2 (CFC-12) |

100 |

10200 |

10600 |

5200 |

|

iii) |

CClF3 (CFC-13) |

640 |

10000 |

14000 |

16300 |

|

iv) |

C2F3Cl3 (CFC-113) |

85 |

6100 |

6000 |

2700 |

|

v) |

C2F4Cl2 (CFC-114) |

300 |

7500 |

9800 |

8700 |

|

vi) |

C2F5Cl (CFC-115) |

1700 |

4900 |

7200 |

9900 |

*排放1Kg该种温室气体相对于1Kg CO2 所产生的温室效应(资料来自政府间气候变化专门委员会第三份评估报告,2001)