令我们觉醒的「山竹」

2018年10月29日

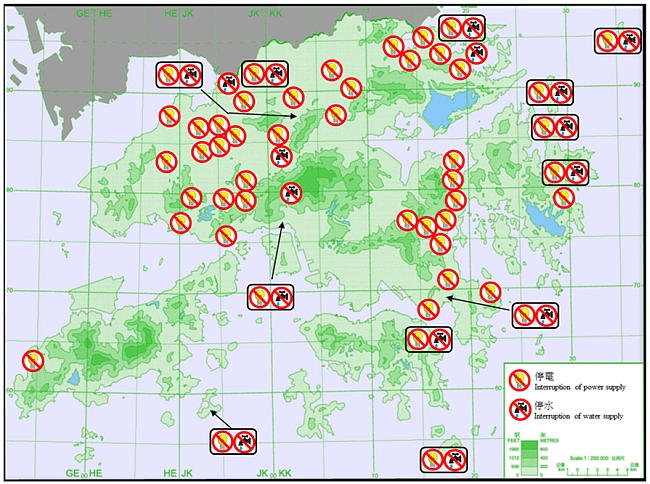

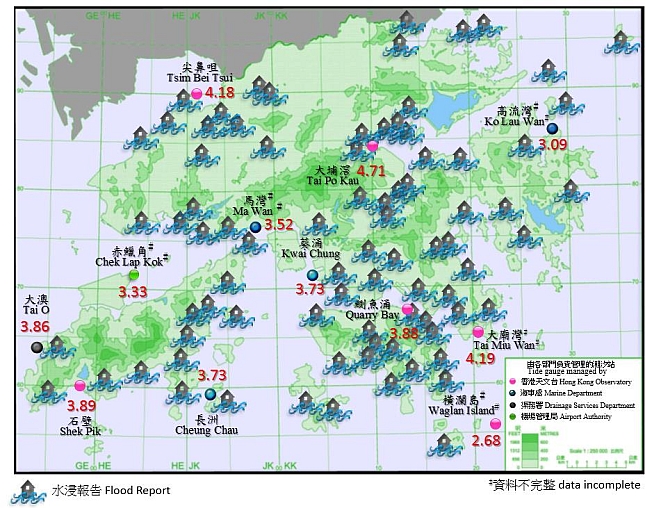

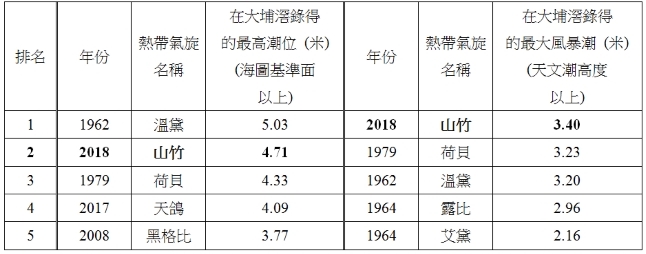

2018年9月16日强台风山竹蹂躏本港,当日狂风怒号,巨浪排空的情景相信大家仍历历在目,很多朋友也第一次感受到猛风令大厦摇晃,门窗在震动,庆幸可以身处安全的地方。山竹的猛风和破纪录的风暴潮对本港造成广泛破坏,根据所掌握的资料,至少有458人受伤,另有不少于60,000宗的塌树报告,数目历来最高,多处有高空坠物及建筑物受损,至少有500宗玻璃窗或玻璃幕墙损毁报告。全港有超过40,000户电力供应中断,包括多个新界西及新界北的乡郊地区、西贡、将军澳及杏花邨的个别楼宇、长洲、吉澳、东平洲等(图一)。当中约13,500户停电超过24小时,而一些较偏远地区及个别楼宇的电力供应在四日后仍未能完全恢复。停电亦引致一些地方的食水供应受到影响。在巨浪下数以百计不同大小的船只搁浅、沉没或受严重破坏。暴雨、风暴潮及巨浪亦导致本港低洼及沿岸地区严重水浸,包括大澳、石壁、梅窝、长洲、杏花邨、小西湾、海怡半岛、鲤鱼门、将军澳、沙田、大埔、西贡、元朗、流浮山、沙头角、坪洲等多处地区(图二),多个沿岸设施受损毁,当中包括污水处理厂、公众泳滩及海滨长廊。本港海陆空交通在山竹来袭当天瘫痪,而翌日部分地区的主要道路仍因塌树或水浸需封闭,公共交通服务未能完全恢复正常。在近三十年来吹袭本港的风暴之中,山竹的破坏力可算是数一数二。

包括山竹在内,香港战后至今(2018年10月29日)共发出过16次「十号风球」(注1) 。本文将会扼要回顾山竹的风力、风暴潮和雨量记录,看看它和其他曾引致本港发出「十号风球」之台风相比,究竟有几「劲」。

图一 在山竹的影响下,有关电力及食水中断的报告。(根据新闻及社交媒体的资料,并非详尽无遗)

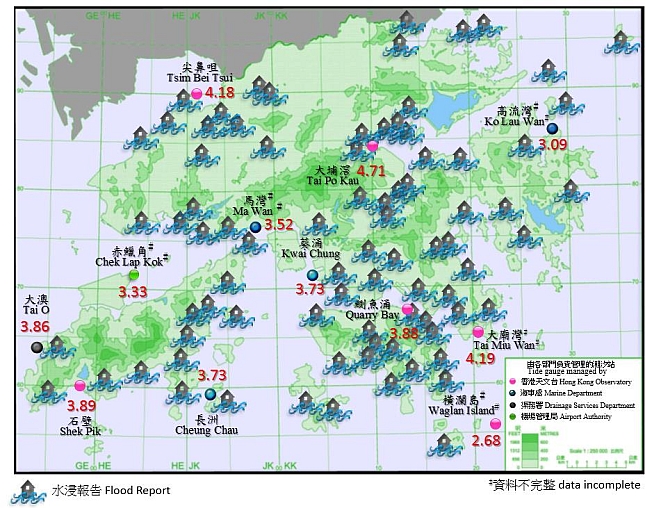

图二 2018年9月16日香港各潮汐站录得的最高潮位(单位为米,海图基准面以上)及水浸报告(根据政府部门、新闻及社交媒体的资料,并非详尽无遗)。

风暴的中心风力

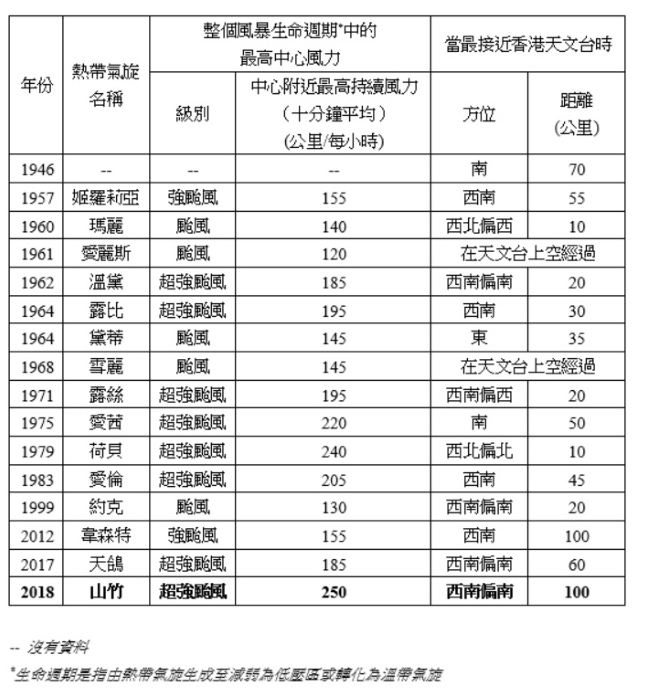

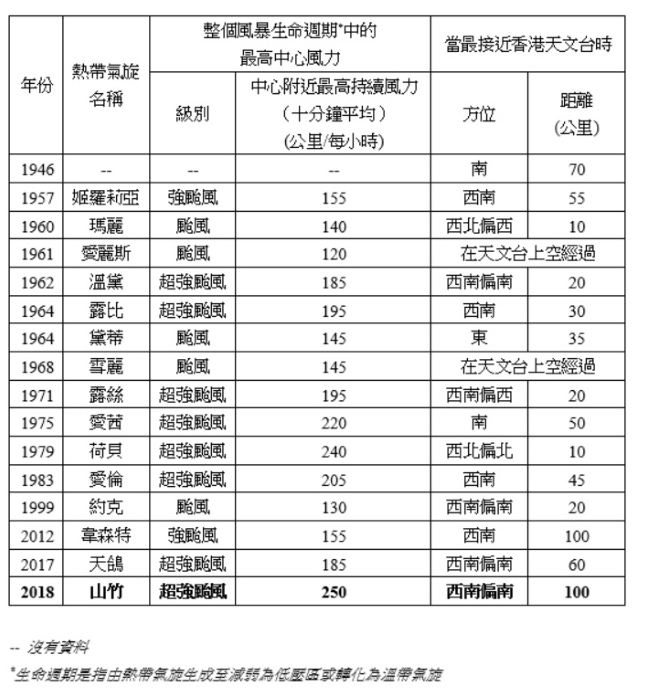

若以风暴生命周期中的最高强度作比较,山竹在2018年9月14日登陆吕宋前的中心附近最高持续风速(十分钟平均)为每小时250公里,是一众「十号风球」台风之最,比1979年的荷贝更强(表一)。其后山竹横过吕宋北部,受地形影响,中心风力减弱,进入南海后仅仅维持超强台风强度,而在接近香港时更减弱为强台风。若山竹的路径稍为北移经吕宋海峡进入南海,相信它在接近香港时的中心风力很有可能会比当日更强。

表一 超强台风山竹与其他引致香港天文台发出十号飓风信号的热带气旋之比较

香港的风力

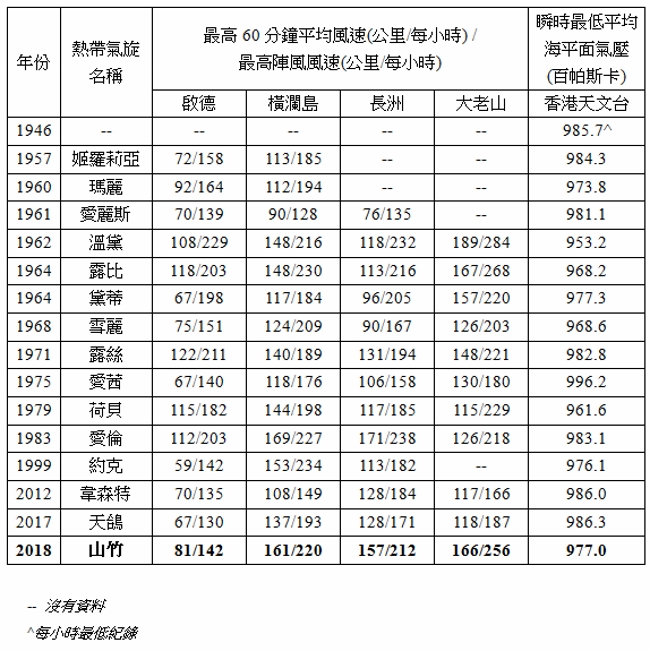

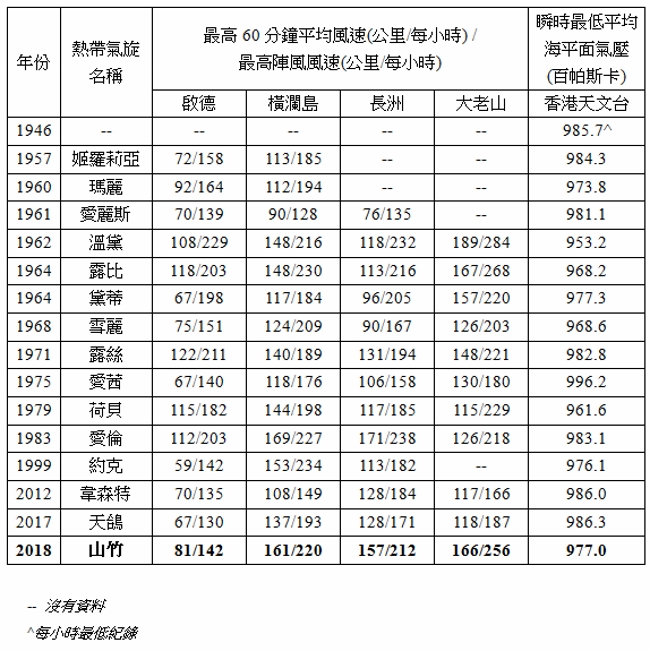

至今的分析显示,山竹在香港之西南偏南约100公里掠过,与韦森特一样,在过往「十号风球」中是距离香港最远的一个(表一)。但若果比较香港整体的风力,山竹在众多「十号风球」之中绝不逊色(表二),更远远抛离近年的约克、韦森特及天鸽。山竹袭港期间,在横澜岛及长洲录得的最高60分钟平均风速分别为每小时161及157公里,均是该站历来的第二最高,仅次于1983年的爱伦并超越了1962年的温黛、1971年的露丝、1979年的荷贝等历史台风。当日香港大部分地区录得每小时超过150公里的阵风,大老山的阵风更达每小时256公里,排名于温黛(1962年)和露比(1964年)之后,位列该站历来第三最高。

表二 引致香港天文台发出十号飓风信号的热带气旋袭港期间录得的最高60分钟平均风速及最高阵风风速

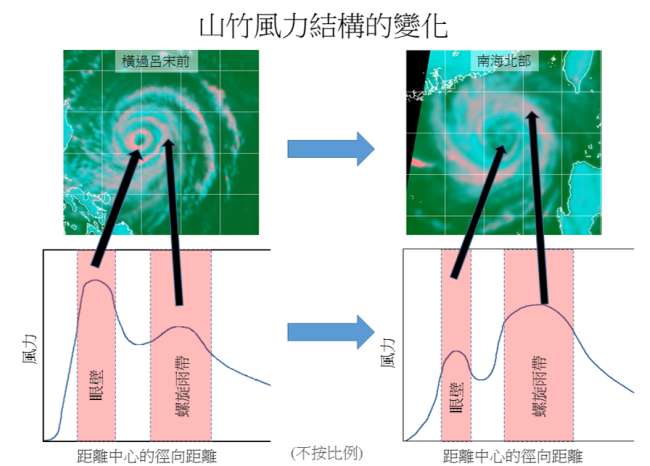

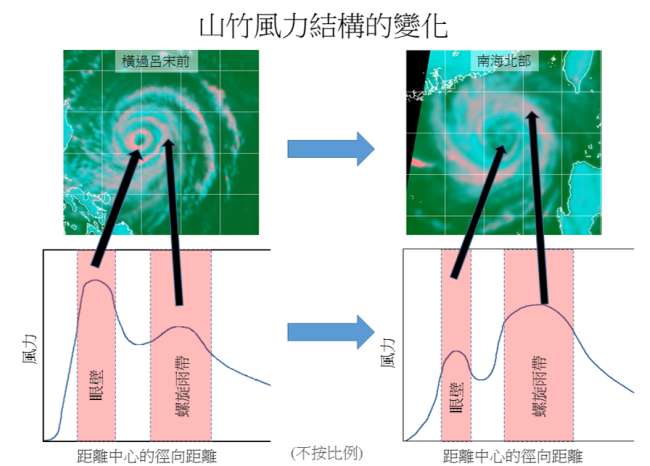

在山竹吹袭下,香港的风力较澳门、珠海及台山等地更加强劲。大家可能有疑问,为甚么山竹的中心较接近当地,但香港的风力则相对较强?要解答这个问题,我们首先要了解热带气旋的风力结构。一般来说,在一个发展成熟的台风中,最大风的地方是贴著风眼附近称为「眼壁」的环状强雨带[1]。在山竹横过吕宋前的微波卫星图像清楚显示山竹眼壁的强烈对流及典型的风力结构(图三)。山竹横过吕宋北部后,其强度在经过陆地时有所减弱。虽然其后山竹的眼壁在横过南海北部时重组,但对流明显较横过吕宋前弱,相反它眼壁外的螺旋雨带仍然保持强烈对流和十分完整的结构。

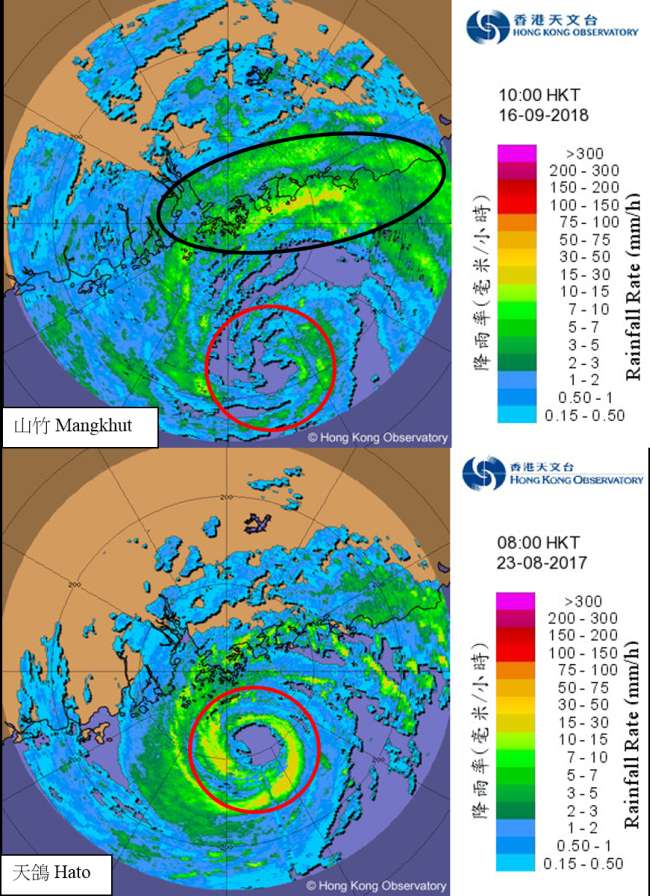

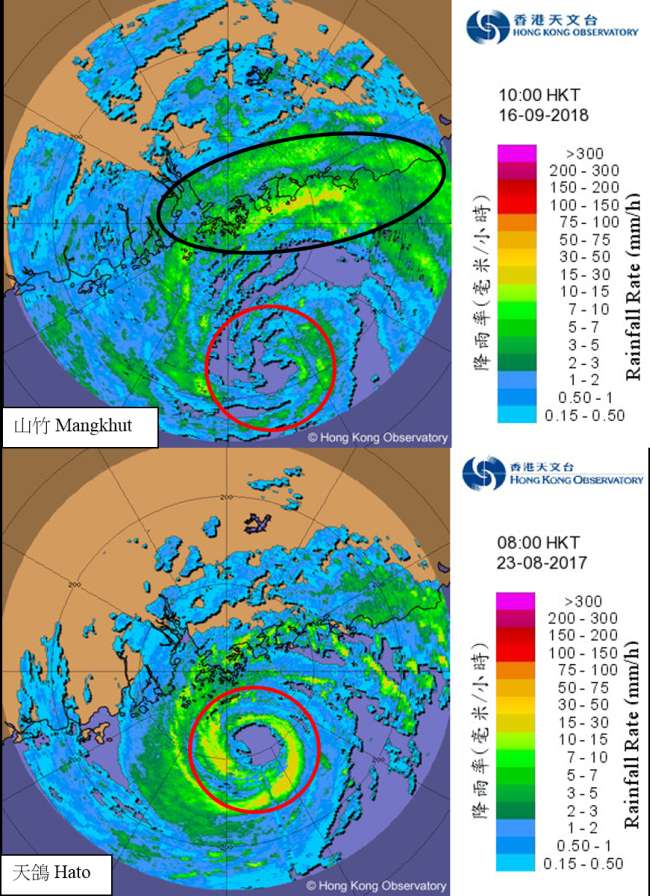

9月16日山竹在香港西南偏南掠过,雷达图像显示离山竹中心约100至200公里之间的强烈螺旋雨带在日间横扫本港,相反接近山竹中心眼壁的对流则显著较弱(图四)。山竹在南海北部曾以时速约35公里迅速向西北偏西移动,以六小时平均计,在一众「十号风球」中排名第二,仅次于1979年荷贝的每小时42公里移动速度。香港长时间位于风暴的右半圆(亦即危险半圆[2]),风暴的风力及移动速度的叠加令香港当日大部分时间受到破坏性的风力吹袭。至今的分析亦显示,受山竹眼壁影响的黄茅洲测风站,风力亦逊于距离山竹较远的横澜岛及长洲(图五)。根据微波卫星图像(图三)、雷达图像(图四)及实测风力的分析,山竹在横过南海北部及接近珠江口一带的时候,眼壁外螺旋雨带的风力比眼壁的风力更为猛烈。所以香港的风力较澳门、珠海及台山等地更加强劲。

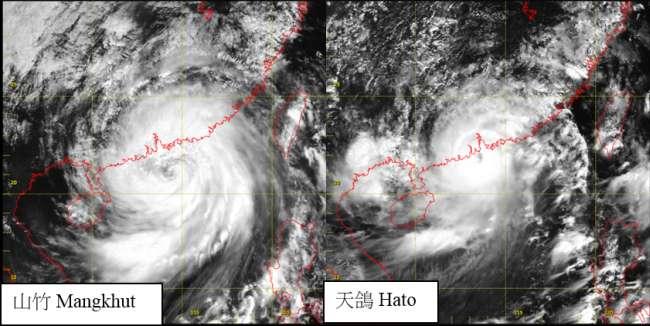

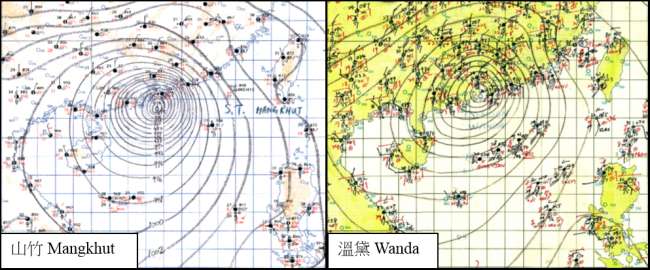

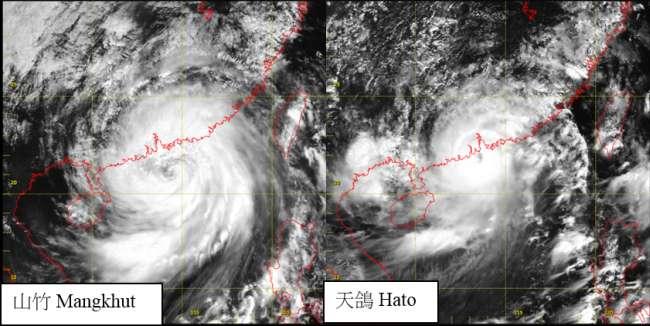

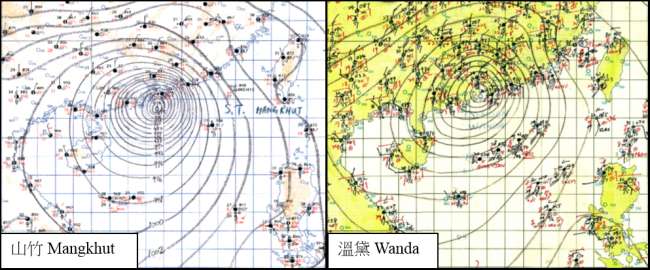

简而言之,虽然山竹在9月16日早上接近香港时减弱为强台风,中心最高风力为每小时175公里(10分钟平均),略低于去年超强台风天鸽的每小时185公里,但由于山竹环流广阔(图六及图七),移动迅速,加上其特别风力结构,令香港当日持续受山竹风力最猛及极具破坏力的螺旋雨带所影响,部分离岸地区的最高10分钟平均风速超过每小时170公里,正在清水湾测试的自动测风站更录得高达每小时191公里的10分钟平均风速(注2),相信是天文台自1980年代开始在香港安装自动气象站以来的最高纪录(高地除外)。

图三 山竹在横过吕宋前及在南海北部风力结构的变化

图四 (上图)山竹在2018年9月16日上午10时正的雷达图像,山竹眼壁外的强烈螺旋雨带正影响香港(以黑色显示),相反山竹中心附近的对流明显较弱(红圈)。(下图)天鸽在2017年8月23日上午8时正的雷达图像,天鸽中心附近的眼壁对流明显较山竹强(红圈)。

图五 山竹接近香港时的路径图

图六 (左)山竹在2018年9月16日上午11时正的可见光卫星图像。(右)天鸽在2017年8月23日上午11时正的可见光卫星图像(同一比例)。山竹整体的环流和对流云团明显较天鸽广阔。

图七 (左)山竹在2018年9月16日下午2时正的天气图。(右)温黛在1962年9月1日下午3时正(夏令时间)的天气图(同一比例)。山竹和温黛都是大型的风暴,而山竹最外围闭合等压线略大于温黛。

风暴潮

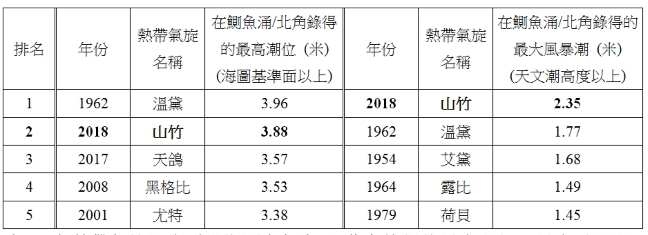

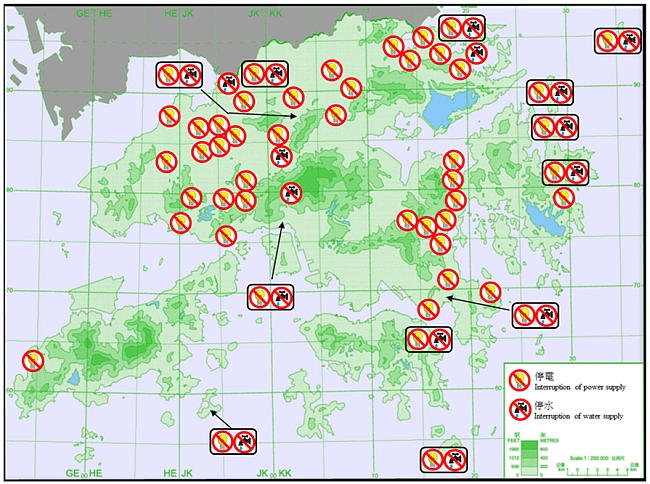

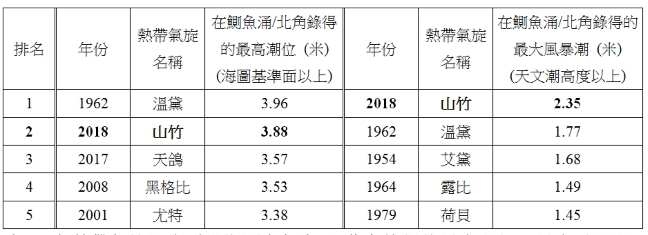

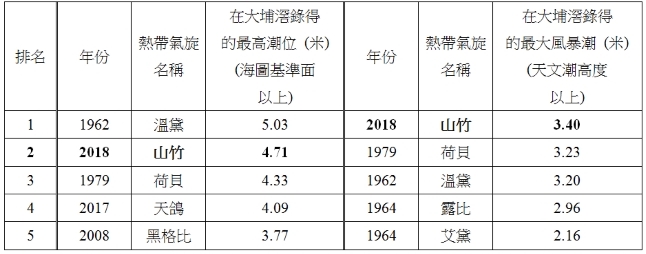

山竹袭港的路径是引致香港出现严重风暴潮的典型路径[3]。风暴在香港之西南偏南近距离掠过,与其相关的猛烈东至东南风把海水推向岸边及堆高。加上山竹环流广阔,它的风场推动较广阔的洋面,继而进一步推高水位[4]。山竹带来的严重风暴潮(即因风暴引致的水位增幅)令本港当日的水位普遍升高超过两米,引致沿岸低洼地区出现严重水浸。本港多区均录得破纪录的风暴潮,其中维多利亚港内的鰂鱼涌潮汐站及吐露港内的大埔滘潮汐站的最大风暴潮均是有仪器记录以来的最高,超越2008年的黑格比、2017年的天鸽、甚至是1979年的荷贝及1962年的温黛(表三及表四)。

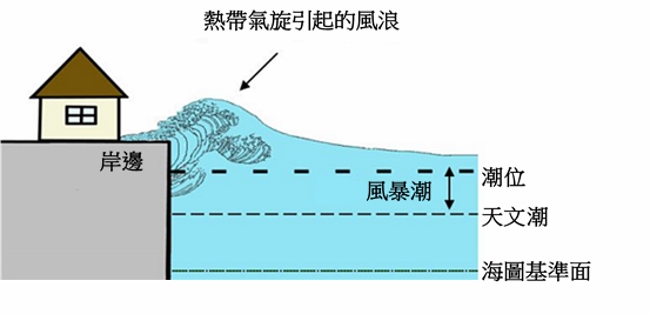

当日鰂鱼涌的潮位(即天文潮位加风暴潮,图八)最高升至3.88米(海图基准面以上,下同),超越了天鸽袭港时录得的3.57米,并仅次于1962年温黛袭港期间录得的3.96米。大埔滘则录得最高潮位4.71米,同样仅次于温黛袭港期间录得的5.03米。

山竹袭港当日为农历八月初七,接近小潮日子[5]。若山竹于天文大潮时袭港,即如2017年天鸽袭港时的情况,维多利亚港及吐露港内的潮位有可能分别上升至接近海图基准面以上接近4.9米与5.9米(假设天文大潮约为2.5米),即较今次录得的再高约1米,所带来的破坏必更为厉害!

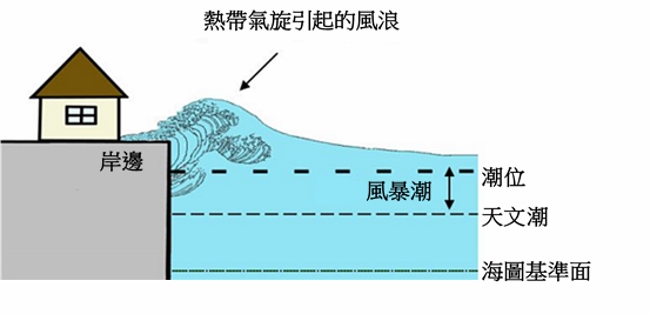

图八 潮位、天文潮和风暴潮的关系

表三 在热带气旋影响香港期间在鰂鱼涌/北角录得的最高潮位及最大风暴潮 (由1954年至今)

表四 在热带气旋影响香港期间在大埔滘录得的最高潮位及最大风暴潮 (由1962年至今)

雨量

山竹袭港当日,本港普遍录得超过150毫米雨量,在一众「十号风球」中排列中游位置(表五)。当日天文台总部录得167.5毫米雨量,较去年天鸽袭港当日多出近100毫米。如果比较热带气旋为香港带来的总雨量[注3],山竹的总雨量只是180.7毫米,并不算十分多。1884年有记录以来为香港带来最多雨量的热带气旋是1999年8月的台风森姆,虽然森姆袭港期间只发出了八号风球,其环流及其相联系的西南强风在袭港期间及随后三天为香港带来滂沱大雨,天文台总部共录得616.5毫米雨量,较8月整个月的气候平均值(注4)多出近43%。

表五 山竹与其他引致香港天文台发出十号飓风信号的热带气旋袭港当天及前后一日天文台总部的日雨量

结语

山竹在香港造成的广泛破坏是近三十多年来最严重的。在全球气候变暖的背景下,温暖的海洋会为未来的风暴提供更多能量,强烈风暴的数目和相关降雨将会增加。全球暖化所引致的海平面上升亦会提高严重风暴潮的频率和威胁。对很多人来说,山竹令我们觉醒大自然的威力和气候变化的挑战。我们必须居安思危,作好准备应对热带气旋及极端天气在未来所带来更大的威胁。

蔡振荣 胡文志

注1:十号飓风信号,俗称十号风球,由1931年开始是本港最高的热带气旋警告信号。而在1917年至1930年期间,7号风球是本港最高的热带气旋警告信号,表示本港受到飓风吹袭。

注2:清水湾自动站位处复杂地形,风速计高度在海平面以上七十多米,估计相应近海平面的风速低于每小时185公里。

注3:热带气旋为香港带来的总雨量定义为风暴在香港600公里范围内天文台总部的雨量,加上其消散或离开香港600公里范围之后72小时期间的雨量。

注4:8月的平均雨量(1981-2010年)为432.2毫米。

参考资料

[1] 陈积祥 : 台风的结构

https://www.hko.gov.hk/education/edu01met/01met_tropical_cyclones/ele_typhoon_c.htm

[2] 江伟 : 热带气旋:在东边、在西边?

http://www.hko.gov.hk/blog/b5/archives/00000103.htm

[3] 李本滢、胡宏俊 : 什么是风暴潮?

https://www.hko.gov.hk/education/article_uc.htm?title=ele_00168

[4] 伍满照 : 「风暴潮」知多些

https://www.hko.gov.hk/education/article_uc.htm?title=ele_00444

[5] 李健威 : 潮汐小常识

http://www.hko.gov.hk/education/edu01met/wxphe/ele_tidec.htm

包括山竹在内,香港战后至今(2018年10月29日)共发出过16次「十号风球」(注1) 。本文将会扼要回顾山竹的风力、风暴潮和雨量记录,看看它和其他曾引致本港发出「十号风球」之台风相比,究竟有几「劲」。

图一 在山竹的影响下,有关电力及食水中断的报告。(根据新闻及社交媒体的资料,并非详尽无遗)

图二 2018年9月16日香港各潮汐站录得的最高潮位(单位为米,海图基准面以上)及水浸报告(根据政府部门、新闻及社交媒体的资料,并非详尽无遗)。

风暴的中心风力

若以风暴生命周期中的最高强度作比较,山竹在2018年9月14日登陆吕宋前的中心附近最高持续风速(十分钟平均)为每小时250公里,是一众「十号风球」台风之最,比1979年的荷贝更强(表一)。其后山竹横过吕宋北部,受地形影响,中心风力减弱,进入南海后仅仅维持超强台风强度,而在接近香港时更减弱为强台风。若山竹的路径稍为北移经吕宋海峡进入南海,相信它在接近香港时的中心风力很有可能会比当日更强。

表一 超强台风山竹与其他引致香港天文台发出十号飓风信号的热带气旋之比较

香港的风力

至今的分析显示,山竹在香港之西南偏南约100公里掠过,与韦森特一样,在过往「十号风球」中是距离香港最远的一个(表一)。但若果比较香港整体的风力,山竹在众多「十号风球」之中绝不逊色(表二),更远远抛离近年的约克、韦森特及天鸽。山竹袭港期间,在横澜岛及长洲录得的最高60分钟平均风速分别为每小时161及157公里,均是该站历来的第二最高,仅次于1983年的爱伦并超越了1962年的温黛、1971年的露丝、1979年的荷贝等历史台风。当日香港大部分地区录得每小时超过150公里的阵风,大老山的阵风更达每小时256公里,排名于温黛(1962年)和露比(1964年)之后,位列该站历来第三最高。

表二 引致香港天文台发出十号飓风信号的热带气旋袭港期间录得的最高60分钟平均风速及最高阵风风速

在山竹吹袭下,香港的风力较澳门、珠海及台山等地更加强劲。大家可能有疑问,为甚么山竹的中心较接近当地,但香港的风力则相对较强?要解答这个问题,我们首先要了解热带气旋的风力结构。一般来说,在一个发展成熟的台风中,最大风的地方是贴著风眼附近称为「眼壁」的环状强雨带[1]。在山竹横过吕宋前的微波卫星图像清楚显示山竹眼壁的强烈对流及典型的风力结构(图三)。山竹横过吕宋北部后,其强度在经过陆地时有所减弱。虽然其后山竹的眼壁在横过南海北部时重组,但对流明显较横过吕宋前弱,相反它眼壁外的螺旋雨带仍然保持强烈对流和十分完整的结构。

9月16日山竹在香港西南偏南掠过,雷达图像显示离山竹中心约100至200公里之间的强烈螺旋雨带在日间横扫本港,相反接近山竹中心眼壁的对流则显著较弱(图四)。山竹在南海北部曾以时速约35公里迅速向西北偏西移动,以六小时平均计,在一众「十号风球」中排名第二,仅次于1979年荷贝的每小时42公里移动速度。香港长时间位于风暴的右半圆(亦即危险半圆[2]),风暴的风力及移动速度的叠加令香港当日大部分时间受到破坏性的风力吹袭。至今的分析亦显示,受山竹眼壁影响的黄茅洲测风站,风力亦逊于距离山竹较远的横澜岛及长洲(图五)。根据微波卫星图像(图三)、雷达图像(图四)及实测风力的分析,山竹在横过南海北部及接近珠江口一带的时候,眼壁外螺旋雨带的风力比眼壁的风力更为猛烈。所以香港的风力较澳门、珠海及台山等地更加强劲。

简而言之,虽然山竹在9月16日早上接近香港时减弱为强台风,中心最高风力为每小时175公里(10分钟平均),略低于去年超强台风天鸽的每小时185公里,但由于山竹环流广阔(图六及图七),移动迅速,加上其特别风力结构,令香港当日持续受山竹风力最猛及极具破坏力的螺旋雨带所影响,部分离岸地区的最高10分钟平均风速超过每小时170公里,正在清水湾测试的自动测风站更录得高达每小时191公里的10分钟平均风速(注2),相信是天文台自1980年代开始在香港安装自动气象站以来的最高纪录(高地除外)。

图三 山竹在横过吕宋前及在南海北部风力结构的变化

图四 (上图)山竹在2018年9月16日上午10时正的雷达图像,山竹眼壁外的强烈螺旋雨带正影响香港(以黑色显示),相反山竹中心附近的对流明显较弱(红圈)。(下图)天鸽在2017年8月23日上午8时正的雷达图像,天鸽中心附近的眼壁对流明显较山竹强(红圈)。

图五 山竹接近香港时的路径图

图六 (左)山竹在2018年9月16日上午11时正的可见光卫星图像。(右)天鸽在2017年8月23日上午11时正的可见光卫星图像(同一比例)。山竹整体的环流和对流云团明显较天鸽广阔。

图七 (左)山竹在2018年9月16日下午2时正的天气图。(右)温黛在1962年9月1日下午3时正(夏令时间)的天气图(同一比例)。山竹和温黛都是大型的风暴,而山竹最外围闭合等压线略大于温黛。

风暴潮

山竹袭港的路径是引致香港出现严重风暴潮的典型路径[3]。风暴在香港之西南偏南近距离掠过,与其相关的猛烈东至东南风把海水推向岸边及堆高。加上山竹环流广阔,它的风场推动较广阔的洋面,继而进一步推高水位[4]。山竹带来的严重风暴潮(即因风暴引致的水位增幅)令本港当日的水位普遍升高超过两米,引致沿岸低洼地区出现严重水浸。本港多区均录得破纪录的风暴潮,其中维多利亚港内的鰂鱼涌潮汐站及吐露港内的大埔滘潮汐站的最大风暴潮均是有仪器记录以来的最高,超越2008年的黑格比、2017年的天鸽、甚至是1979年的荷贝及1962年的温黛(表三及表四)。

当日鰂鱼涌的潮位(即天文潮位加风暴潮,图八)最高升至3.88米(海图基准面以上,下同),超越了天鸽袭港时录得的3.57米,并仅次于1962年温黛袭港期间录得的3.96米。大埔滘则录得最高潮位4.71米,同样仅次于温黛袭港期间录得的5.03米。

山竹袭港当日为农历八月初七,接近小潮日子[5]。若山竹于天文大潮时袭港,即如2017年天鸽袭港时的情况,维多利亚港及吐露港内的潮位有可能分别上升至接近海图基准面以上接近4.9米与5.9米(假设天文大潮约为2.5米),即较今次录得的再高约1米,所带来的破坏必更为厉害!

图八 潮位、天文潮和风暴潮的关系

表三 在热带气旋影响香港期间在鰂鱼涌/北角录得的最高潮位及最大风暴潮 (由1954年至今)

表四 在热带气旋影响香港期间在大埔滘录得的最高潮位及最大风暴潮 (由1962年至今)

雨量

山竹袭港当日,本港普遍录得超过150毫米雨量,在一众「十号风球」中排列中游位置(表五)。当日天文台总部录得167.5毫米雨量,较去年天鸽袭港当日多出近100毫米。如果比较热带气旋为香港带来的总雨量[注3],山竹的总雨量只是180.7毫米,并不算十分多。1884年有记录以来为香港带来最多雨量的热带气旋是1999年8月的台风森姆,虽然森姆袭港期间只发出了八号风球,其环流及其相联系的西南强风在袭港期间及随后三天为香港带来滂沱大雨,天文台总部共录得616.5毫米雨量,较8月整个月的气候平均值(注4)多出近43%。

表五 山竹与其他引致香港天文台发出十号飓风信号的热带气旋袭港当天及前后一日天文台总部的日雨量

结语

山竹在香港造成的广泛破坏是近三十多年来最严重的。在全球气候变暖的背景下,温暖的海洋会为未来的风暴提供更多能量,强烈风暴的数目和相关降雨将会增加。全球暖化所引致的海平面上升亦会提高严重风暴潮的频率和威胁。对很多人来说,山竹令我们觉醒大自然的威力和气候变化的挑战。我们必须居安思危,作好准备应对热带气旋及极端天气在未来所带来更大的威胁。

蔡振荣 胡文志

注1:十号飓风信号,俗称十号风球,由1931年开始是本港最高的热带气旋警告信号。而在1917年至1930年期间,7号风球是本港最高的热带气旋警告信号,表示本港受到飓风吹袭。

注2:清水湾自动站位处复杂地形,风速计高度在海平面以上七十多米,估计相应近海平面的风速低于每小时185公里。

注3:热带气旋为香港带来的总雨量定义为风暴在香港600公里范围内天文台总部的雨量,加上其消散或离开香港600公里范围之后72小时期间的雨量。

注4:8月的平均雨量(1981-2010年)为432.2毫米。

参考资料

[1] 陈积祥 : 台风的结构

https://www.hko.gov.hk/education/edu01met/01met_tropical_cyclones/ele_typhoon_c.htm

[2] 江伟 : 热带气旋:在东边、在西边?

http://www.hko.gov.hk/blog/b5/archives/00000103.htm

[3] 李本滢、胡宏俊 : 什么是风暴潮?

https://www.hko.gov.hk/education/article_uc.htm?title=ele_00168

[4] 伍满照 : 「风暴潮」知多些

https://www.hko.gov.hk/education/article_uc.htm?title=ele_00444

[5] 李健威 : 潮汐小常识

http://www.hko.gov.hk/education/edu01met/wxphe/ele_tidec.htm