温暖的北极.寒冷的大陆

2014年1月29日

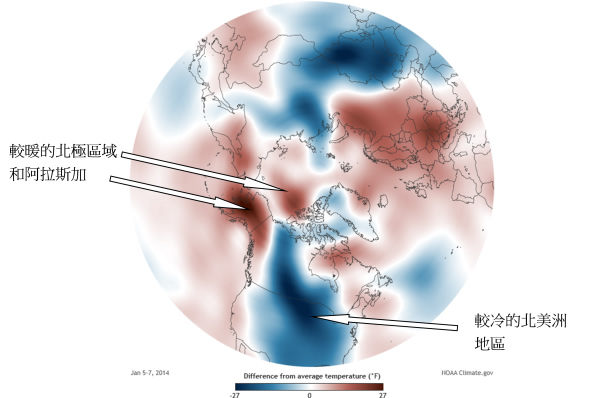

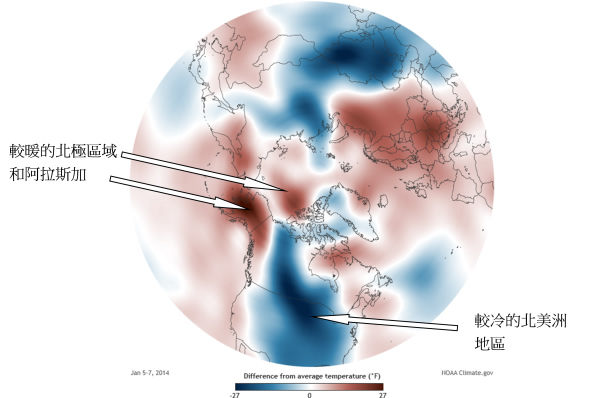

地球的季节性演变循环不息,刚踏入 2014 年,世界多个地区受到不同的极端天气所影响 [1]。北半球:一个波幅极大的冬季(图一)—受极地寒流南下侵袭,美国中部、东部以至南部多个州的气温远在冰点以下;但阿拉斯加和北极却是异常地温暖。一月初欧洲大部分地区也是特别暖和,法国录得逐日最高气温较一月份正常值高 5 至 9 度。南半球:一个热锅般的夏天—延续热到破纪录的 2013 年,澳洲中部、东部内陆地区在一月初继续遭受热浪所煎熬。

图一2014 年 1 月 5 日至 7 日北半球 (北极地区在图中央) 气温 (接近地面) 相对于 1981-2010

年平均的差异;蓝色是较冷,红色是较暖 (来源:美国国家海洋及大气管理局)。

气候变化可以导致天气形势出现异常的演变,增加极端天气发展的可能性。有些研究认为暖化的气候可以令北半球中纬度地区更加暴露于北极寒流的侵袭。这个说法似乎有些自相矛盾,但其实背后有其合理的物理解说。

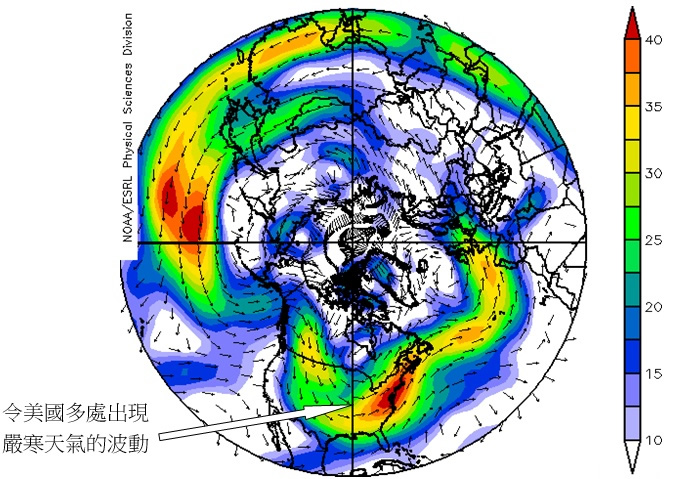

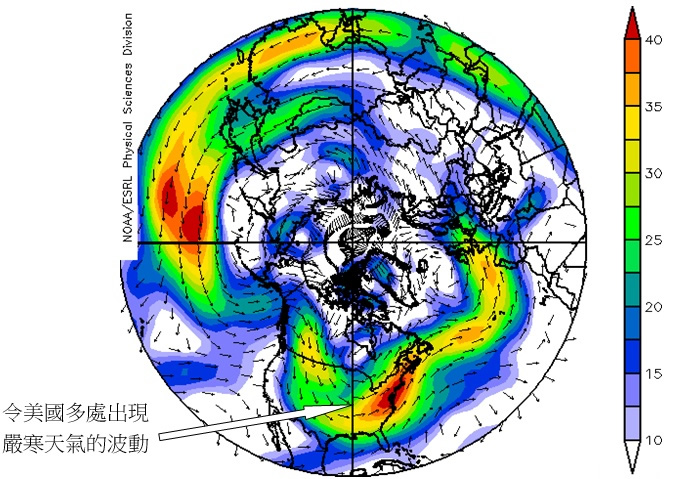

气候变暖使北极海冰和陆地雪盖减少,降低了地球的反射率。本来海冰和雪盖的反射率远较海洋和陆地高,能有效地把太阳光反射回太空,但海冰和雪盖减少会暴露更多的海洋和陆地表面,增加了地球吸收太阳热量的能力,这些额外的热力令海水及陆地进一步升温而促使更多的海冰及雪盖融化,形成恶性循环。北极地区变暖的速度也因此较北半球其它地方快,极地与热带地区之间的温差减少,导致北半球高空西风气流减慢,容易出现蜿蜒起伏的波动。波动西侧的偏北气流把极地冷空气往南输送,东侧的偏南气流则把热带区域的暖空气推向更北的地方(图二)。

图二2014 年 1 月 5 日至 7 日北半球高空风向及风速 (离地面约五公里,风速以颜色表示,

单位为米/秒,来源:美国国家海洋及大气管理局)。

高空西风气流减慢也会容易引发大气阻塞形势,出现移动缓慢的反气旋,天气系统在时间和空间上的演变会变得停滞不前。视乎相对于阻塞形势的位置而定,某些地方可能长时间天晴,但另一些地方则可能被困在风暴的走道轨迹上,经历一段阴雨的日子。假如阻塞形势发生在冬季,受影响地区的异常寒冷或温暖天气可能持续数天至数周。近年印象犹新的例子是 2008 年年初影响中国大部分地区的寒潮,当时在阻塞形势的驱动下西伯利亚的冷空气长时间不断向南扩散至香港。

当然我们不能肯定地把单一的极端天气事件归咎于气候变化,只有经过一段年日把这些事件组织起来,从中探究某些演变趋势,才能洞悉事情的来龙去脉。既是如此便很容易让人倾向采取观望态度,憧憬气候学家或许会估计错误,若不然则抱著谬误的信念,总以为人定胜天,有能力适应气候变化,特别是这些转变的影响约一百年后才完全应验。但假如气候变化的怒火呈现于更频繁的极端天气又当如何?如果下一个冲击我们的极端天气事件只是近在咫尺,我们的反应便不应如此迟钝了!

李细明、唐恒伟

参考资料:

[1] Extreme weather in parts of the world

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news/ExtremeWeatherinpartsoftheworld.html

图一2014 年 1 月 5 日至 7 日北半球 (北极地区在图中央) 气温 (接近地面) 相对于 1981-2010

年平均的差异;蓝色是较冷,红色是较暖 (来源:美国国家海洋及大气管理局)。

气候变化可以导致天气形势出现异常的演变,增加极端天气发展的可能性。有些研究认为暖化的气候可以令北半球中纬度地区更加暴露于北极寒流的侵袭。这个说法似乎有些自相矛盾,但其实背后有其合理的物理解说。

气候变暖使北极海冰和陆地雪盖减少,降低了地球的反射率。本来海冰和雪盖的反射率远较海洋和陆地高,能有效地把太阳光反射回太空,但海冰和雪盖减少会暴露更多的海洋和陆地表面,增加了地球吸收太阳热量的能力,这些额外的热力令海水及陆地进一步升温而促使更多的海冰及雪盖融化,形成恶性循环。北极地区变暖的速度也因此较北半球其它地方快,极地与热带地区之间的温差减少,导致北半球高空西风气流减慢,容易出现蜿蜒起伏的波动。波动西侧的偏北气流把极地冷空气往南输送,东侧的偏南气流则把热带区域的暖空气推向更北的地方(图二)。

图二2014 年 1 月 5 日至 7 日北半球高空风向及风速 (离地面约五公里,风速以颜色表示,

单位为米/秒,来源:美国国家海洋及大气管理局)。

高空西风气流减慢也会容易引发大气阻塞形势,出现移动缓慢的反气旋,天气系统在时间和空间上的演变会变得停滞不前。视乎相对于阻塞形势的位置而定,某些地方可能长时间天晴,但另一些地方则可能被困在风暴的走道轨迹上,经历一段阴雨的日子。假如阻塞形势发生在冬季,受影响地区的异常寒冷或温暖天气可能持续数天至数周。近年印象犹新的例子是 2008 年年初影响中国大部分地区的寒潮,当时在阻塞形势的驱动下西伯利亚的冷空气长时间不断向南扩散至香港。

当然我们不能肯定地把单一的极端天气事件归咎于气候变化,只有经过一段年日把这些事件组织起来,从中探究某些演变趋势,才能洞悉事情的来龙去脉。既是如此便很容易让人倾向采取观望态度,憧憬气候学家或许会估计错误,若不然则抱著谬误的信念,总以为人定胜天,有能力适应气候变化,特别是这些转变的影响约一百年后才完全应验。但假如气候变化的怒火呈现于更频繁的极端天气又当如何?如果下一个冲击我们的极端天气事件只是近在咫尺,我们的反应便不应如此迟钝了!

李细明、唐恒伟

参考资料:

[1] Extreme weather in parts of the world

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news/ExtremeWeatherinpartsoftheworld.html