从科学角度看福岛核事故对香港环境的影响

2011年5月23日

2011 年 3 月 11 日日本发生灾难性的地震和海啸,引发福岛第一核电厂的不幸意外,成为报章连续数星期的头条新闻。我们悼念日本遇难民衆的同时,有些人亦担心放射性物质可能透过大气影响香港。至今,香港天文台已收集了多个星期的环境辐射监测数据,让我们可以较充份地掌握核事故所造成的影响。

保持安全的距离

福岛核事故发生的地点和香港相距超过 3,000 公里,遥远的地域分隔为香港提供最佳的保护。大气扩散理论告诉我们,扩散物经过如此遥远的距离后将会有效地稀释。即使风向是从日本吹向香港,到达香港的人工放射性物质的浓度也将是极低的。实际上,日本位于中纬度地区,其上空主要受西风带影响,释放到大气中的放射性物质大多先向东面飘移,横过太平洋。经此途径抵港的放射性物质会先环绕地球一周,在漫长的过程中会更大程度地扩散和稀释。

日本与香港之间的辽阔海洋也同样发挥了十分有效的缓冲作用,让经海路散播的人工放射性物质被海水冲散和稀释。再者,由于福岛附近的水流主要是流向东北,香港海水含有相当浓度的福岛核电厂放射性物质的机会是微乎其微的。

天文台作为香港辐射监测的前哨站

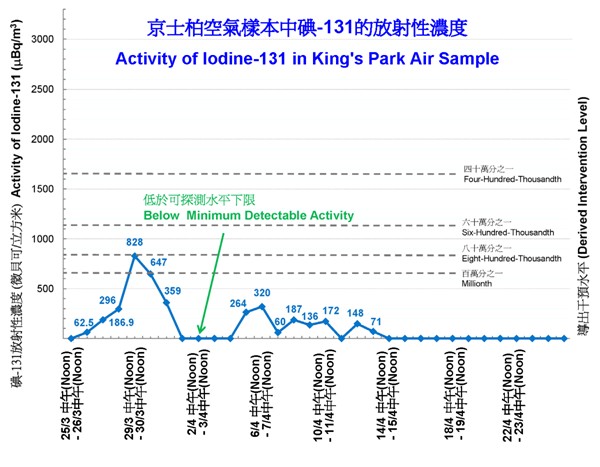

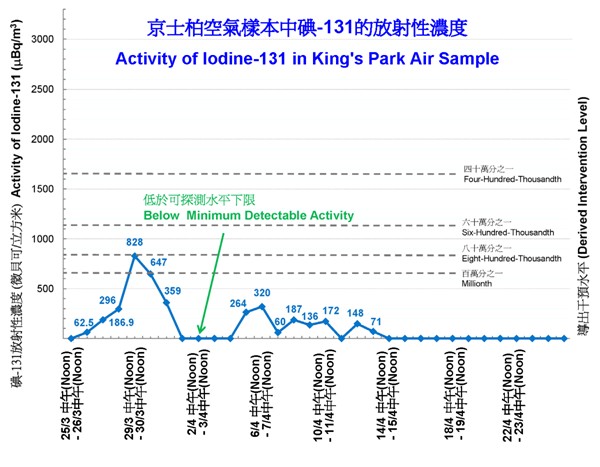

福岛核事故发生后,天文台随即加强了本港的辐射监测工作,每天在京士柏及元五坟收集空气样本,分析放射性含量。福岛发生第一次主要辐射泄漏后的两至四个星期内,在香港的空气中先后发现与核能发电相关的放射性物质碘和铯。但自 4 月 14 日至今,在本港空气样本中已再没有检测到任何人工放射性核素。

图一2011 年 3 月下旬至 4 月下旬,京士柏空气样本中检测到的碘-131 浓度。

(需要采取防护措施的浓度称为「导出干预水平」[1],吸入空气中

碘-131 的导出干预水平为 661.38 贝可/立方米。)

天文台辐射监测工作的重要性不仅在于确定人工放射性核素的存在与否,而且还提供科学数据,用作评估人工放射性核素对本港的影响。以下是收集到的科学数据和一些相关事实:

为了恰当地理解上述的实况与数字,可参考以下的一些对比例子:

以下的示意图清楚显示与福岛相关的辐射剂量对香港的影响是如何轻微。

![图二 示意尺度图阐述不同辐射来源的剂量水平及其对健康造成的潜在影响[2]。](/tc/blog/images/20110523_fig2c.jpg)

图二示意尺度图阐述不同辐射来源的剂量水平及其对健康造成的潜在影响[2]。

总结

像切尔诺贝尔核事故一样,要全面评估福岛核事故的影响,还有赖科学家在未来岁月的努力。不过,现有的科学数据清楚表明,尽管本港空气中曾在一段短时间内出现人工放射性核素,但其浓度极为稀少,对健康的影响实在是微不足道。然而,福岛核事故这样的一场悲剧,也提供了一个机会,让我们增进对辐射的认识和检视我们的应急准备状况。最终,只有透过稳健的科学知识和严谨的辐射监测,我们才可以对任何核应急事故作出明智的反应。

马伟民,梁伟鸿

参考:

1. 香港放射防护谘询小组第一号报告书:导出干预水平 (只有英文版本)

2. 部份资料源自卫生署放射卫生部网站:

http://www.info.gov.hk/dh-rhu/tc/html/understand_rad_chinese.htm

保持安全的距离

福岛核事故发生的地点和香港相距超过 3,000 公里,遥远的地域分隔为香港提供最佳的保护。大气扩散理论告诉我们,扩散物经过如此遥远的距离后将会有效地稀释。即使风向是从日本吹向香港,到达香港的人工放射性物质的浓度也将是极低的。实际上,日本位于中纬度地区,其上空主要受西风带影响,释放到大气中的放射性物质大多先向东面飘移,横过太平洋。经此途径抵港的放射性物质会先环绕地球一周,在漫长的过程中会更大程度地扩散和稀释。

日本与香港之间的辽阔海洋也同样发挥了十分有效的缓冲作用,让经海路散播的人工放射性物质被海水冲散和稀释。再者,由于福岛附近的水流主要是流向东北,香港海水含有相当浓度的福岛核电厂放射性物质的机会是微乎其微的。

天文台作为香港辐射监测的前哨站

福岛核事故发生后,天文台随即加强了本港的辐射监测工作,每天在京士柏及元五坟收集空气样本,分析放射性含量。福岛发生第一次主要辐射泄漏后的两至四个星期内,在香港的空气中先后发现与核能发电相关的放射性物质碘和铯。但自 4 月 14 日至今,在本港空气样本中已再没有检测到任何人工放射性核素。

图一2011 年 3 月下旬至 4 月下旬,京士柏空气样本中检测到的碘-131 浓度。

(需要采取防护措施的浓度称为「导出干预水平」[1],吸入空气中

碘-131 的导出干预水平为 661.38 贝可/立方米。)

天文台辐射监测工作的重要性不仅在于确定人工放射性核素的存在与否,而且还提供科学数据,用作评估人工放射性核素对本港的影响。以下是收集到的科学数据和一些相关事实:

- 事件中本港空气样本中所检测到碘-131 的最高浓度为每立方米 828 微贝可。(1 微贝可 = 百万分之一贝可。贝可是放射性活度的国际单位。在一定量的放射性核素当中,若每秒有一个核子衰变活动,其放射性活度即为一贝可。)

- 若持续吸入每立方米含有 828 微贝可碘-131 的空气达一年,个人吸收的辐射剂量约为 0.05 微希沃特。[1 微希沃特 = 千分之一毫希沃特 = 百万分之一希沃特。希沃特是辐射剂量(科学上称为待积有效剂量)的国际单位,是用来量度辐射对人体健康的影响,当中考虑到不同种类及能量的辐射、受影响的组织或器官、以及辐射物质停留在人体的时间等因素。]

- 纵使空气中曾一度含有少许放射性碘和更加少量的放射性铯,自意外发生后,分布在本港不同地区的十个监测站所测量到的环境伽马辐射水平一直维持正常。

为了恰当地理解上述的实况与数字,可参考以下的一些对比例子:

- 一个人如吸入含有上述碘-131 剂量的空气,要经过数以百年计的时间才累积大约相当于照一张胸部 X 光片的剂量(约 10 - 50 微希沃特)。

- 平均来说,一个香港人从所有天然辐射来源(宇宙射线、从建筑材料和土壤/岩石释出的伽马射线、食品和饮料、以及吸入自然界中的放射性气体氡气等)接收的辐射剂量约为每天7微希沃特。

- 根据香港放射防护谘询小组所提供的导出干预水平[1],在香港检测到的碘-131 浓度高峰值要增加 80 万倍才会出现对健康构成影响的问题及需要考虑采取防护措施。

以下的示意图清楚显示与福岛相关的辐射剂量对香港的影响是如何轻微。

![图二 示意尺度图阐述不同辐射来源的剂量水平及其对健康造成的潜在影响[2]。](/tc/blog/images/20110523_fig2c.jpg)

图二示意尺度图阐述不同辐射来源的剂量水平及其对健康造成的潜在影响[2]。

总结

像切尔诺贝尔核事故一样,要全面评估福岛核事故的影响,还有赖科学家在未来岁月的努力。不过,现有的科学数据清楚表明,尽管本港空气中曾在一段短时间内出现人工放射性核素,但其浓度极为稀少,对健康的影响实在是微不足道。然而,福岛核事故这样的一场悲剧,也提供了一个机会,让我们增进对辐射的认识和检视我们的应急准备状况。最终,只有透过稳健的科学知识和严谨的辐射监测,我们才可以对任何核应急事故作出明智的反应。

马伟民,梁伟鸿

参考:

1. 香港放射防护谘询小组第一号报告书:导出干预水平 (只有英文版本)

2. 部份资料源自卫生署放射卫生部网站:

http://www.info.gov.hk/dh-rhu/tc/html/understand_rad_chinese.htm