重组二战前香港的「风球」历史记录

2021年11月2日

蔡振荣 董应律

香港的本地数字热带气旋警告信号 (俗称「风球」)系统始于1917年。自二战后 (1946年及以后)的热带气旋警告信号记录已整理及数码化,并收录于天文台的 热带气旋警告信号资料库 。而二战前 (1917年至1941年)的信号记录则分散记载于不同的历史报告和报章内。在一班热心天文台旧同事和义工的协助下,天文台利用相关的历史资料重组了二战前香港热带气旋警告信号的历史记录,并建立新的网页展示这些历史资料。

数字热带气旋警告信号系统的演变

从1917年7月1日开始,天文台首次使用数字热带气旋警告信号系统向市民预警热带气旋吹袭时的风力威胁。在1917年的版本中,1号是戒备信号,2号至5号表示烈风将会由四个不同的方向吹袭本港 (类似现今的8号信号),6号信号表示烈风风力增强 (类似现今的9号信号),7号风球是最高的信号,表示本港受到飓风吹袭 (类似现今的10号信号)。该信号系统在1931年更改为1至10号,当中2号及3号表示强风由两个不同的方向吹袭 (类似现今的3号信号),4号为非本地信号,5号至8号代表烈风吹袭,9号则代表烈风风力增强,10号代表飓风吹袭。系统其后再经过数次修订,现时使用的信号系统为1973年制定的版本 (图一)。

由于信号系统在1917年至1941年间曾作修订,所以在浏览该网页内的历史信号资料时,大家需要留意不同时期同一数字的热带气旋警告可能有不同的意义,例如在1917年至1930年期间的7号信号是飓风信号,而在1931年后7号信号是东北烈风信号。另外,大家要注意在1950年代之前,在北太平洋西部的热带气旋并没有被命名。网页使用了热带气旋编号来区分不同热带气旋,例如1917 #01 是指在1917年首个影响香港的热带气旋。

资料搜寻及整理

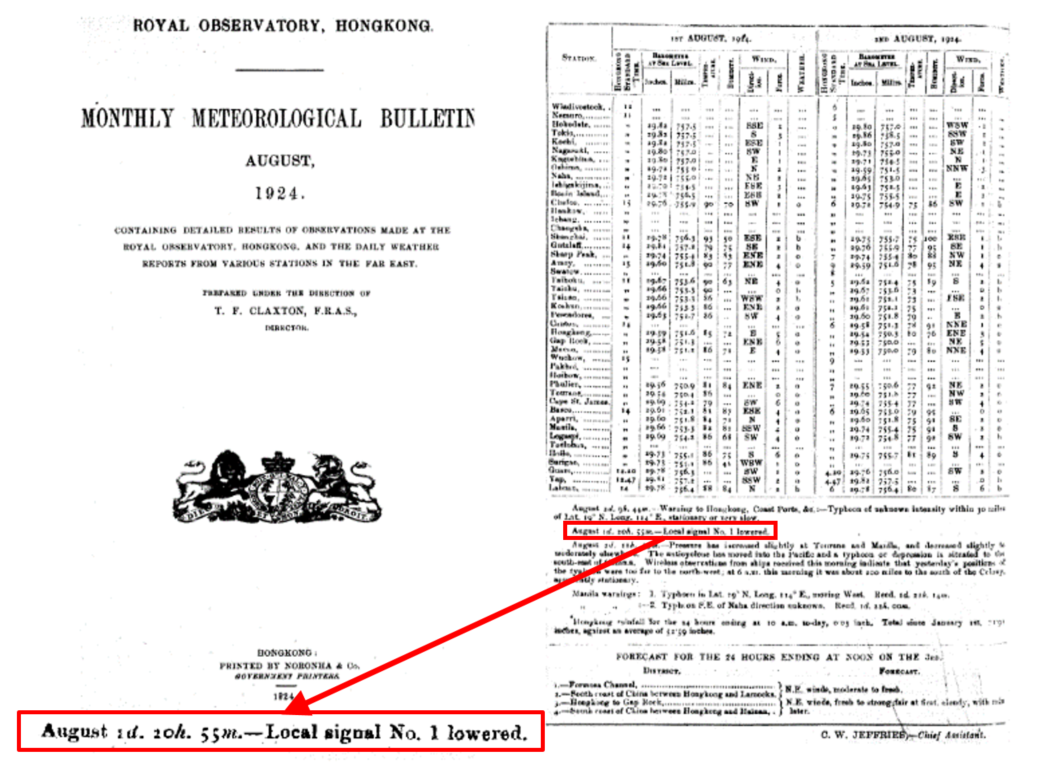

要寻找二战前的信号记录,第一步当然由天文台的历史文献开始,《每月天气公报》(Monthly Meteorological Bulletin)记载了当时每日远东区不同气象站的数据、天气形势、当中亦有香港悬挂信号的记录 (图二)。

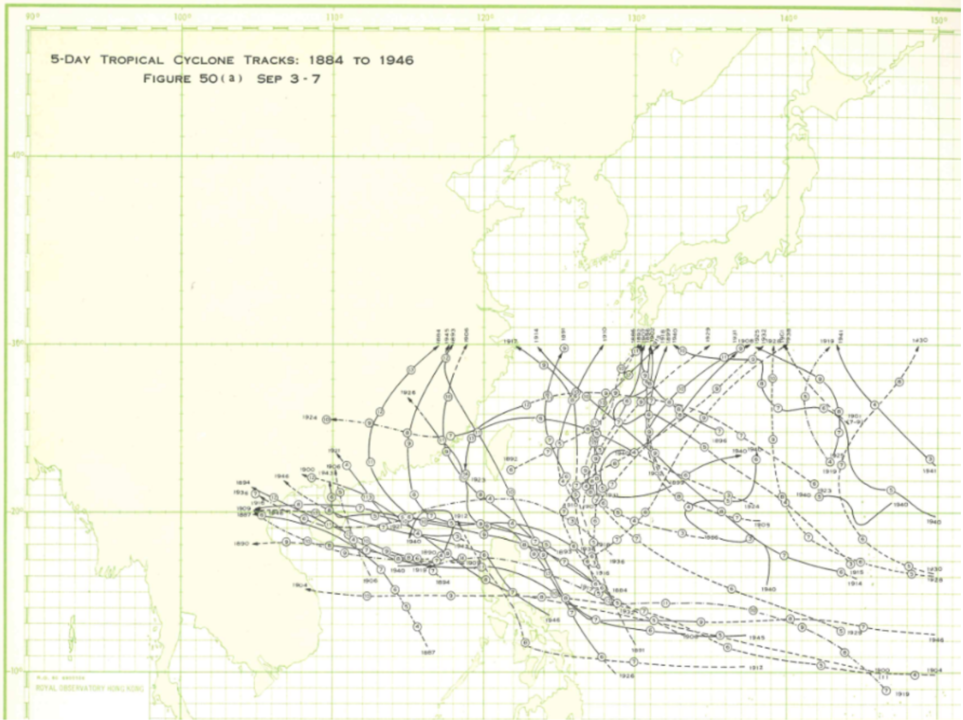

但是逐日去翻查记录会花费不少的时间。为更能有效的整理记录,我们应用了热带气旋的路径数据去协助寻找记录 (图三)。假设香港需要「挂波」的日子应有风暴集结在香港约800公里的范围内,我们把寻找范围缩窄至有风暴在本港附近的日子,然后再根据这些日子去翻查记录,这大大减省了搜寻信号记录的时间。另外,历史文献的记录偶有不齐。图二的例子显示了1号戒备信号是在1924年8月1日晚上8时55分除下,但当我们翻查前几天的记录时,并未能找到1号信号悬挂的时间。这时候我们需要参考另一项资料 - 当时的中文及英文报章。根据1924年8月1日发行的南华早报记载,这1号戒备信号的悬挂时间是1924年7月31日下午3时25分。

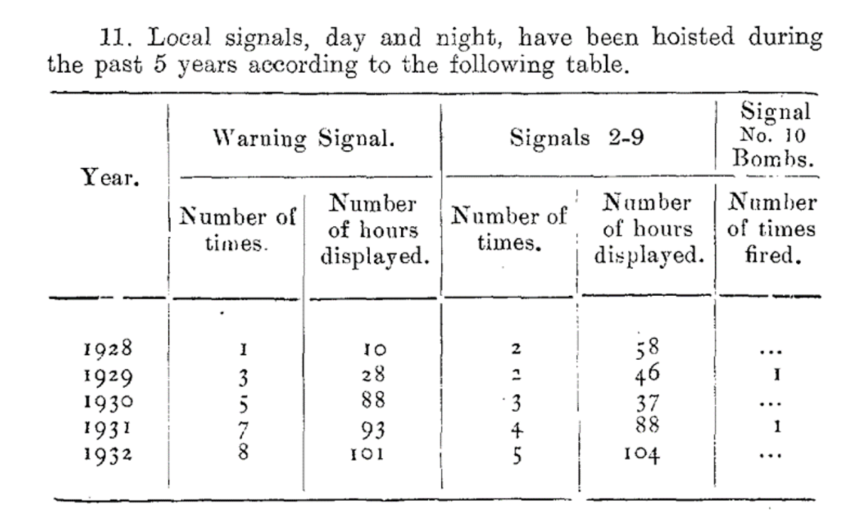

如何保证「挂波」及「落波」的记录齐全仍是一大挑战, 幸好我们还有另一线索,就是每年的台长报告 (Report of the Director),虽然当时的台长报告没有列出每一个信号的悬挂及除下时间,但记载了每年悬挂信号的次数及总时数 (图四)。将这些资料跟我们重组的记录再作比对,我们便可以确定重组后的信号记录大致齐全。

一些有趣的统计

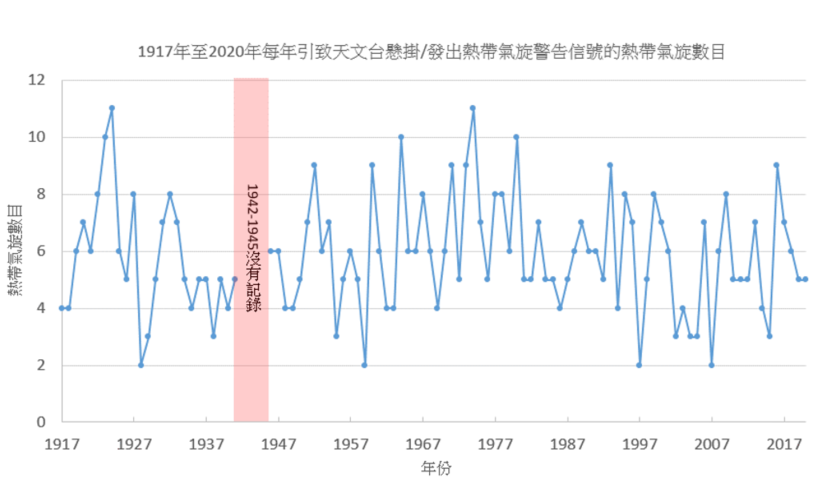

利用这个机会,也跟大家分享二战前信号记录的一些有趣统计。1917年至1941年每年平均有5.7个热带气旋引致天文台悬挂热带气旋警告,这个数字跟1961至2020年的长期约6个的平均数相若。在1917年至1941年这25年间,天文台悬挂了10次飓风信号 (即1917年至1930年间的7号信号,以及1931年至1941年间的10号信号),平均每2至3年一次。而香港自1946年至2020年却只发出了16次十号飓风信号,平均每4至5年一次。

至于每年影响香港的热带气旋数目有很大的年际和十年际变化 (图五)。二战前最少的一年只有两个热带气旋引致香港需要悬挂热带气旋警告信号 (1928年),而最多的一年有 11 个 (1924 年)。这些记录跟二战后的记录一样[3]。

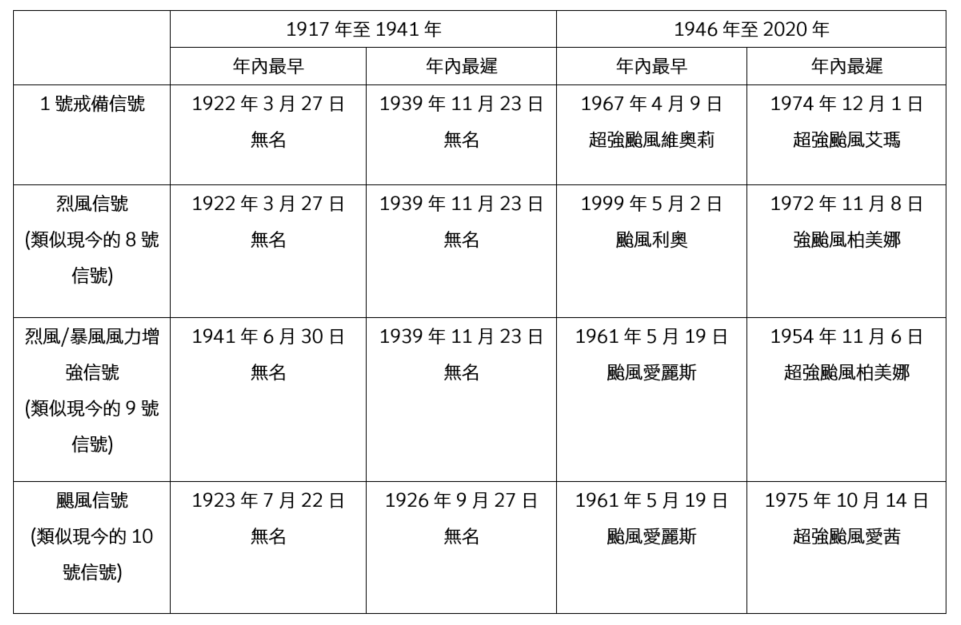

二战前 (1917-1941) 年内最早「挂波」的热带气旋出现于1922年3月底。1922年3月27日,天文台在上午2时35分悬挂1号戒备信号,25分钟后再悬挂4号偏东烈风信号 (类似现时的8号信号),两者皆是最早的记录。而二战前 (1917-1941) 年内最迟「挂波」的风暴则出现于1939年11月23日,当日12小时内天文台悬挂了一次1号戒备信号、二次8号东南烈风信号、二次9号烈风增强信号及一次5号西北烈风信号!

在二战前1917年至1941年间,最长的飓风信号是1919年8月22日上午10时56分至23日上午6时30分悬挂的7号飓风信号,共生效了19小时34分钟。而二战后最长的飓风信号是1999年的台风约克,共生效了11小时。

在回顾二战前的信号记录时大家要留意当时的热带气旋监测和预报技术以及通信科技远逊现代。在没有雷达及卫星图片的时代,当时的预报员只可以依靠零星和有时迟延的海面及地面观测数据去估计热带气旋的位置及评估其强度,亦没有数值天气模式协助预测未来几天风暴的走向及本港的风力变化。此外,当时天文台主要通过在各信号站悬挂目视信号向市民发出热带气旋警告。所有这些因素都可能影响当时警告信号的悬挂次数和时间长短。

结语

香港的数字热带气旋警告信号系统已有超过100年历史,简单易明而且深入民心,在风暴吹袭期间保障市民生命财产。它们不单是警告信号,亦是前人传承的智慧及经验。我们希望这次信号记录重组工作能让公众更了解香港的热带气旋警告信号历史,并提高他们对热带气旋相关灾害的预防意识。

鸣谢

天文台衷心感谢岑智明先生、吕永康先生、江君彦先生、黄汝霖先生及黄锡霖先生鼎力协助收集及整理相关的热带气旋警告信号历史记录。

参考资料:

[1] 数字台风信号百周年

[2] 吕永康、李子祥、岑智明:自1884年香港热带气旋警告系统的演变,天文台技术报告109 (只有英文版本)