2025年7月30日俄罗斯堪察加8.8级大地震

2025年7月30日

陈维洵 许大伟

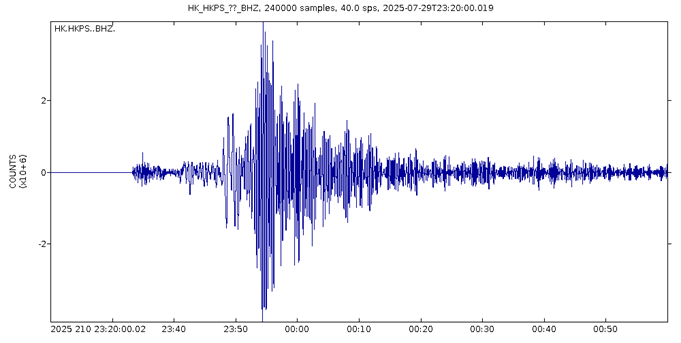

根据香港天文台的分析,在本港时间2025年7月30日上午7时24分,俄罗斯堪察加发生了一次大地震,最终修订为8.8级,震源深度约为10公里,属于浅层地震。震中位于彼得罗巴甫洛夫斯克之东南偏东约110公里,即香港之东北约5,140公里。由于距离震中较远,本港并无震感,而本港宝珊宽频地震站则探测到的地震波形显示P波(图1)于协调世界时2025年7月29日23时33分(香港时间7月30日上午7时33分)到达地震仪,即地震发生后约9分钟。(香港时间 = 协调世界时 + 8小时)

图1 本港宝珊宽频地震站则探测到的地震波

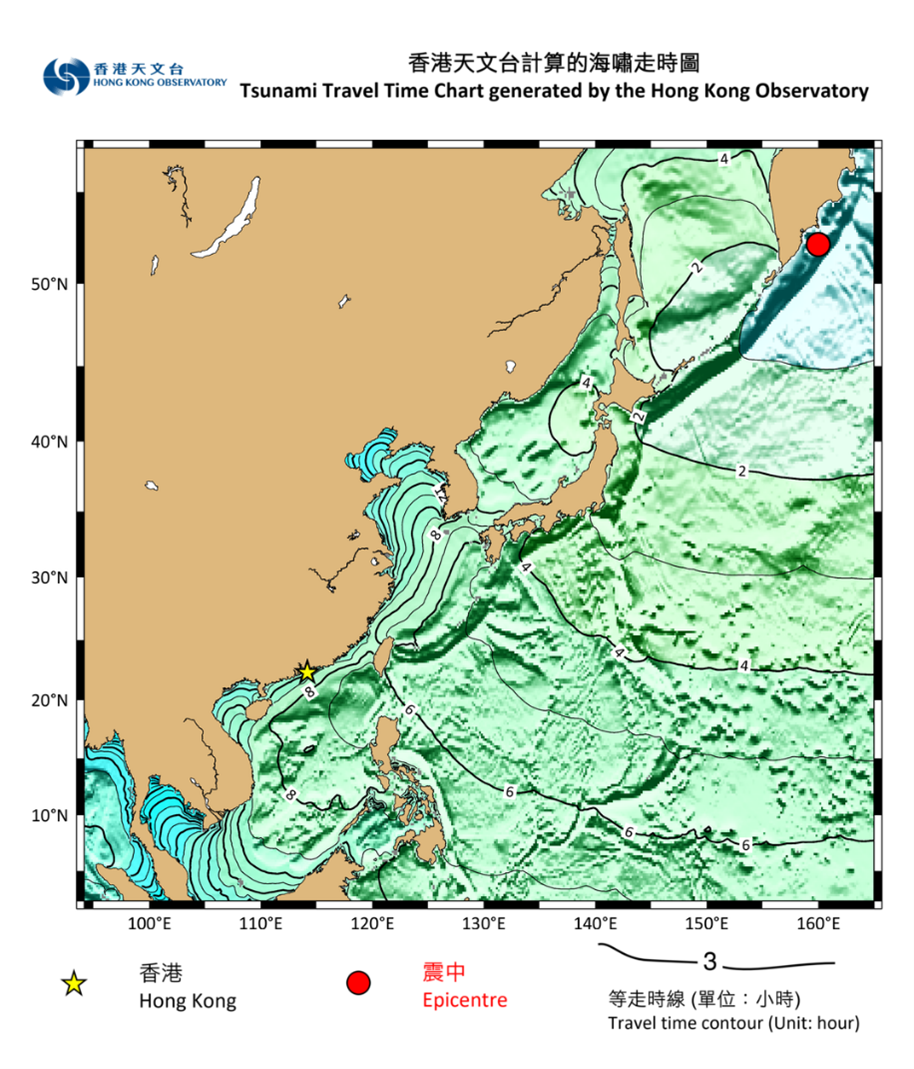

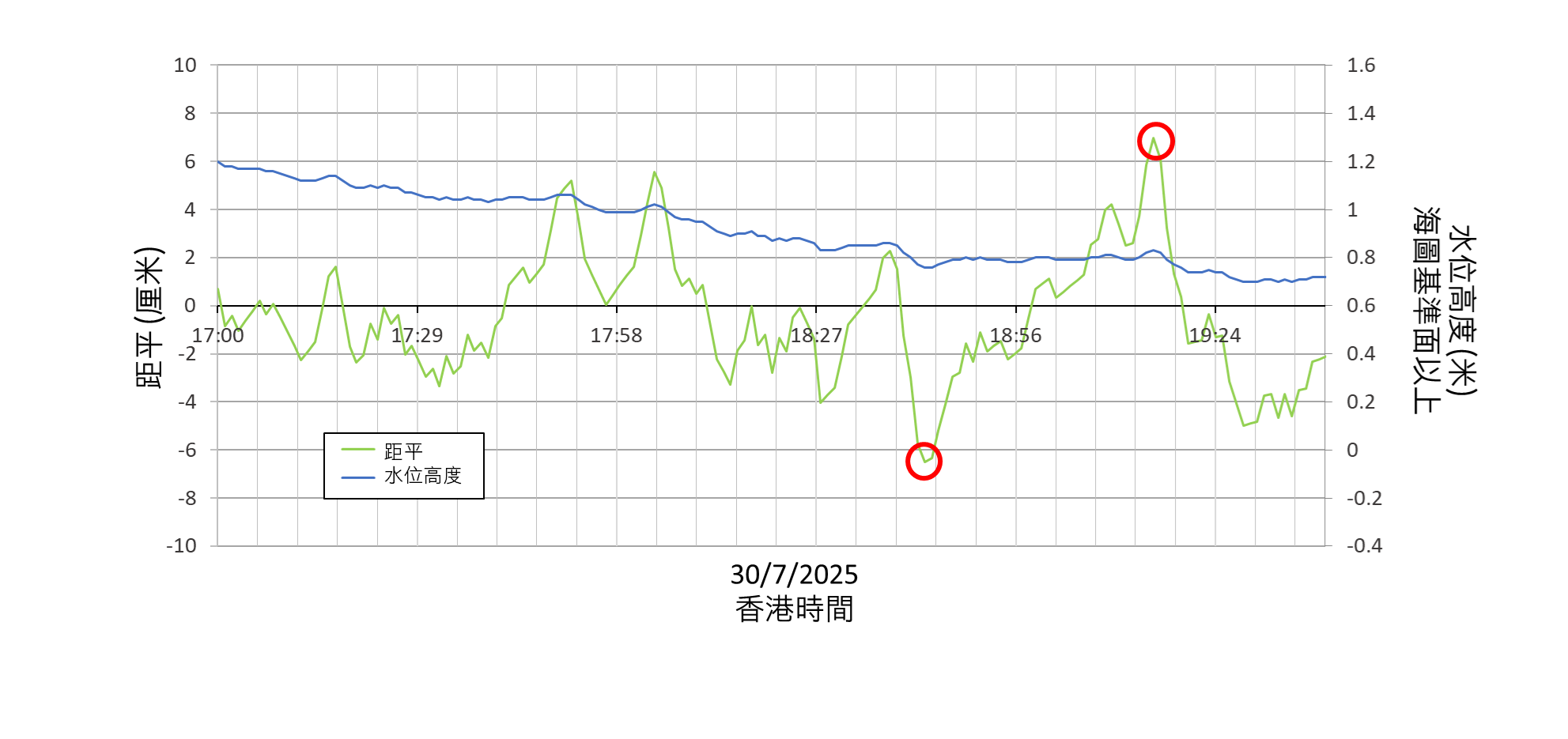

堪察加大地震引发的海啸,在2025年7月30日日间于日本本州久慈港、八丈岛及中之岛分别记录到约1.3米、0.8米及0.4米的海啸波。根据香港天文台计算的海啸走时图(图2),天文台预计海啸波会在同日下午约5时抵达香港。首一两个抵达香港的海啸波的波幅很小,并未能观察得到。随后天文台在同日下午约6时40分及7时16分左右于石壁潮汐站观察到约7厘米的水位异常(图3红圈所示),估计是由随后抵达的海啸波所引起的,之后海啸波幅逐渐减弱。

图2 香港天文台计算的海啸走时图

图3 2025年7月30日香港石壁潮汐站的水位(蓝色线)和水位异常时间序列(绿色线,通过减去61分钟移动平均值滤波来除去潮汐变化),

红圈表示最大距平约为7厘米。

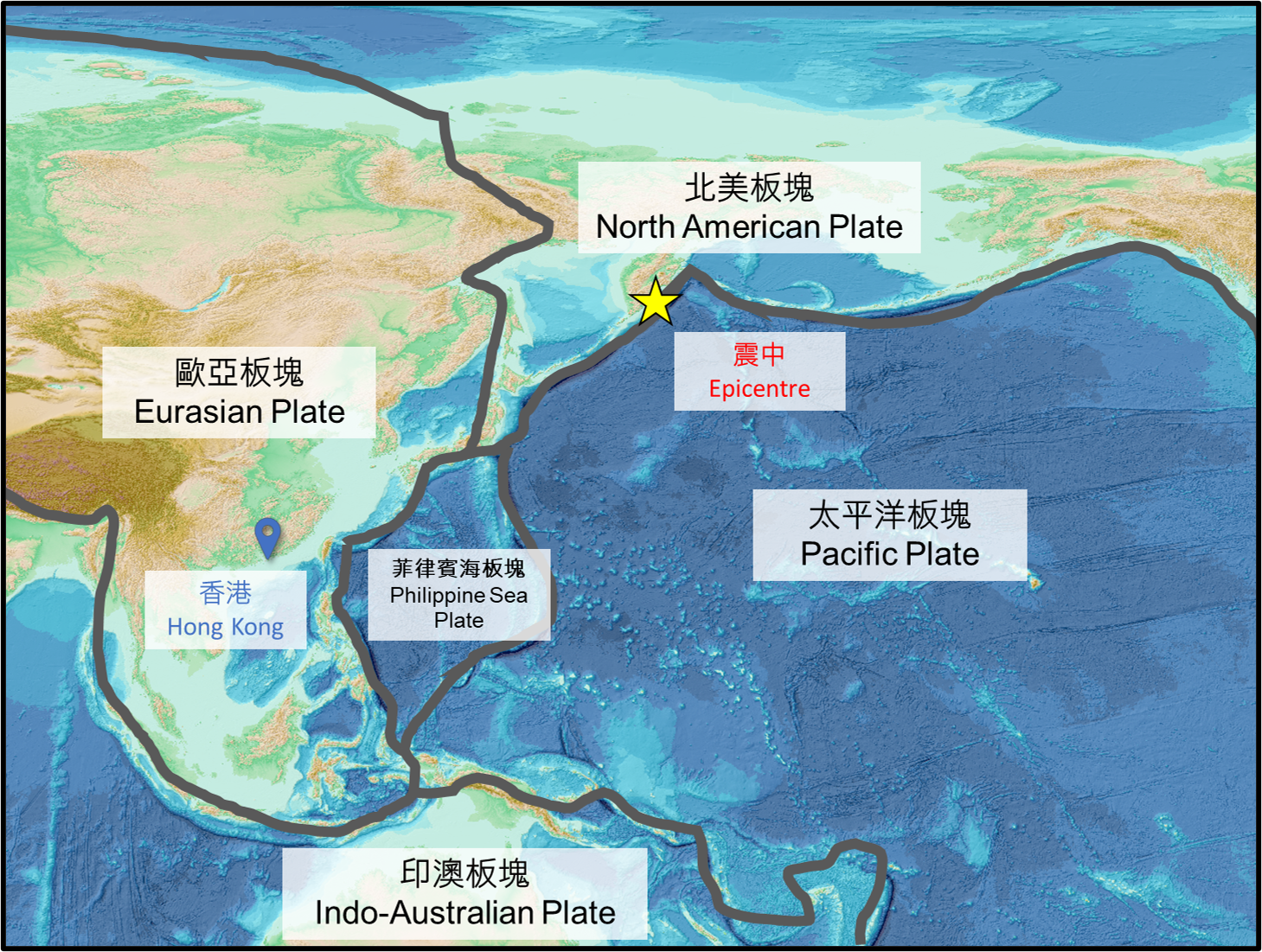

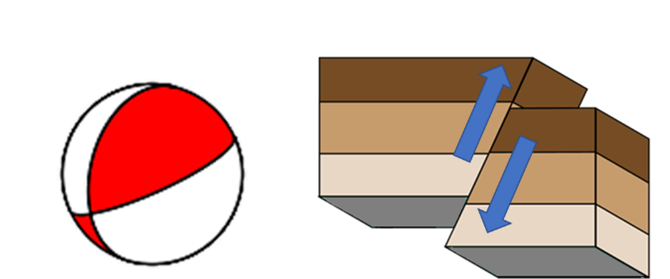

俄罗斯堪察加位于北美板块与太平洋板块的聚合交界(图4),所在之处是环太平洋地震带(又称火环带)的西北角,地震发生频繁。在地震发生的位置,太平洋板块相对于北美板块以每年约80毫米的速度向西北方向移动,并向北美板块下方俯冲[1, 2]。这样的逆断层构造(图5)若然在海底发生大地震,并且属浅层地震的话,会令地壳释放的弹性能量引发海水波动,形成海啸。翻查纪录,全球最大地震9级或以上的地震均发生在环太平洋地震带,而堪察加在1952年11月4日亦曾发生了9.0级大地震[3]。其所引起的海啸传播至太平洋各处,而本港亦曾录得0.15米的轻微水位异常。

图4 构造板块分布图

图5 这次地震的震源机制(左)及相应的断层运动(右)

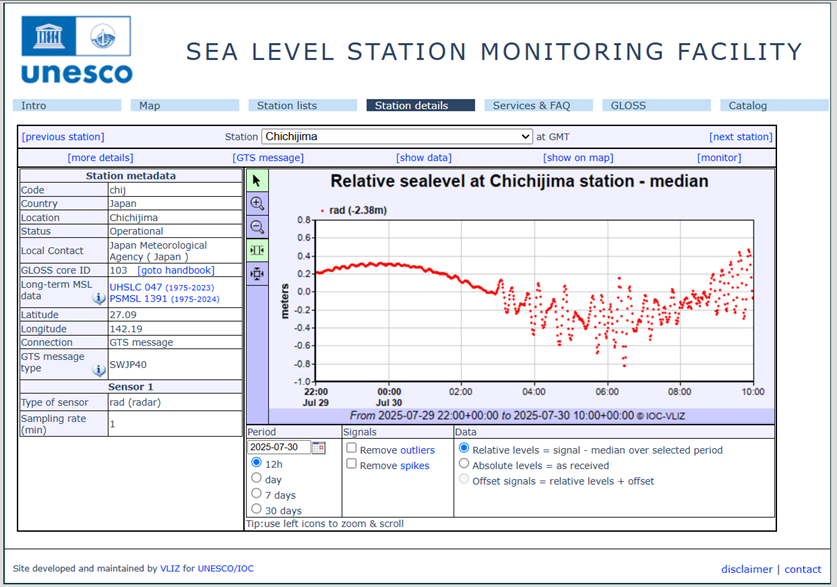

除了电脑数值模拟预测海啸波幅外,天文台会密切监测西太平洋及南中国海各处的潮汐站及海啸浮标所录得的水位变化数据,利用靠近海啸源的的水位变化数据,我们亦可估算海啸波抵达时的高度(图6)。此外,天文台亦会时刻留意太平洋海啸警报中心(PTWC)及南中国海区域海啸预警中心(SCSTAC)发出有关的最新消息。

图6 从联合国教科文组织政府间海洋学委员会「海平面监测站设施」网页[4]上观察到位于日本父岛所录得的水位变化。

如港人在外游,万一遇到海啸的前兆现象(参考:我们需知的地震与海啸知识),应尽快远离岸边或浅水水域,前往内陆或高地。在陆上靠近岸边的人士,应前往高处或结构稳固的建筑物上层(三楼以上)暂避,不要等待海啸警告才行动。官方警报一般会透过电台、手机短讯、户外广播、电视或电话通知等多种渠道发布。海啸可能反复来袭,因此警报未解除前应远离海边。若已被海啸波及,紧抓固定物(如大树、栏杆)或爬上大型漂浮物自保。海啸发生后,仍需持续警戒,不可松懈,并注意环境安全,避免涉水、接近倒塌电线或积水区。

参考资料:

[1] 美国地质勘探局 (USGS)就2025年7月30日上午7时24分俄罗斯堪察加发生的地震报告

[2] Gorbatov, A., Kostoglodov, V., Suárez, G., & Gordeev, E. (1997). Seismicity and structure of the Kamchatka subduction zone. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 102(B8), 17883-17898.

[3] 美国地质勘探局 (USGS)纪录发生自1900的全球最大20次地震

[4] 联合国教科文组织政府间海洋学委员会「海平面监测站设施」网页